Bei der Fahrzeugfamilie WLS ZLK 15t mil gl handelt es sich um ein geschütztes und ungeschütztes Wechselladersystem, auf der Basis des UTF mil ZLK 15t zum Transport von Wechselladerpritschen, 20ft Funktionscontainern und 20ft Standardcontainern über die standardisierten ISO-Schnittstellen.

Die ersten Fahrzeuge wurden bereits im IV. Quartal 2021 ausgeliefert. Die neuen geschützten Lkw ergänzen die bereits eingeführten Lkw 15t mil gl MULTI A4 FSA. Die ungeschützten Lkw sollen die älteren Lkw 15t mil gl MULTI A1.1 ersetzen.

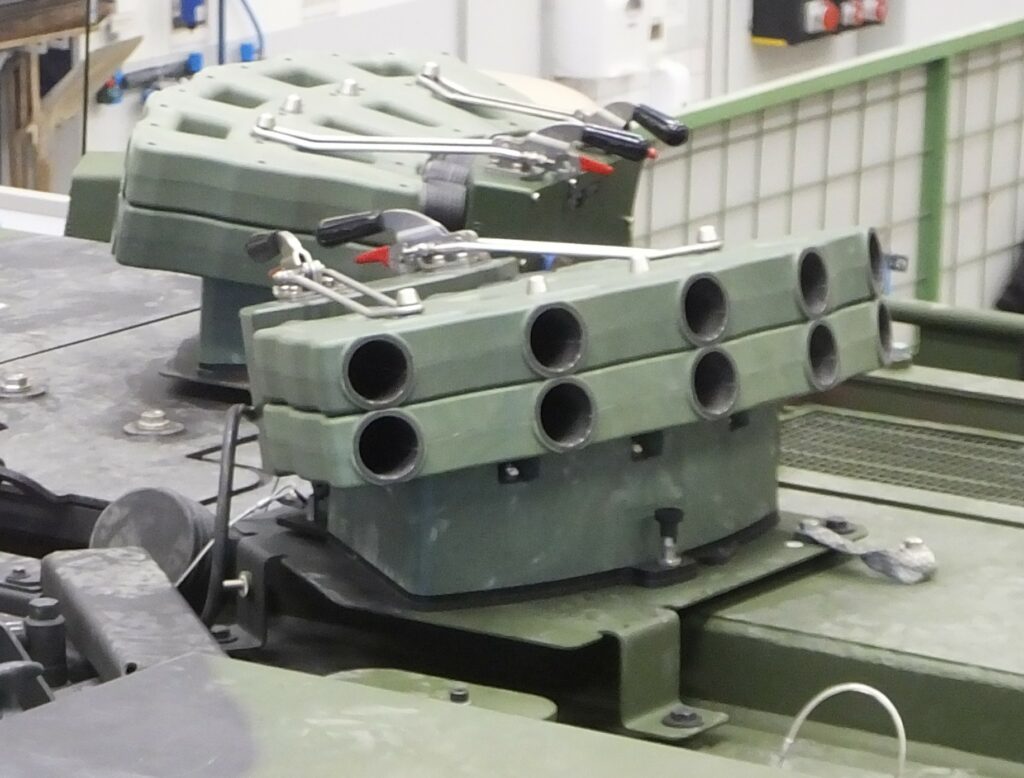

Das neue Wechselladersystem ist zum Selbstschutz für die Aufnahme einer fernbedienbaren Waffenstation und der Wirkmittelwurfanlage ROSY (dient u.a. zum Verschießen von Nebelmitteln) vorbereitet. Darüber hinaus sind die Fahrzeuge zur Aufnahme von modernen Kommunikations- und Führungsausstattungen mit den dazu notwendigen Komponenten vorgerüstet.

Im Herbst 2022 wurde durch den Bereich Technik/Logistik, Dezernat U die TLEP (Technisch-logistische Einsatzprüfung) am neuen Lkw 15t mil gl MULTI 2 (alt WLS) geschützt durchgeführt. Da die Fahrzeuge zur Integration diverser Gerätesätze vorgesehen sind, waren im Rahmen der TLEP die Dezernate F (Fm und Füm), S (Klima und ABC-Schutz) und W (Waffenstation) bei der Durchführung der TLEP maßgeblich beteiligt. Aufgrund der bis zu 85%-igen Baugleichheit zum UTF mil ZLK 15t und der zum LKW 15t mil gl MULTI A4 FSA lediglich leicht modifizierten Wechselladereinrichtung, wurde nur eine ergänzende Untersuchung (Delta-Anteil) an der geschützten Variante durchgeführt. Dabei wurde unter anderem anhand der handelsüblichen Dokumentation und Vorabversionen von Datenmodulen der interaktiven elektronischen technischen Dokumentation, die Instandhaltbarkeit durch militärische Instandhaltungskräfte überprüft und bewertet. Zudem wurden abschließende Erkenntnisse zur Diagnosefähigkeit, Prüfbarkeit, Ausbildung der militärischen Instandhaltungskräfte und zur technischen Materialprüfung gewonnen.

Erkenntnisse aus der TLEP:

Die technische Gleichheit zum UTF mil ZLK 15t wird die Versorgung und Logistik erheblich erleichtern. Unterschiede gibt es unter anderem bei dem geschützten Fahrerhaus der Firma RMMV, dem Heckunterfahrschutz und der elektro-hydraulischen Fahrerhauskippvorrichtung in der geschützten Variante. Die Beschaffung eines neuen eigenständigen Sonderwerkzeugsatzes ist nicht erforderlich. Vielmehr sind die wenigen zusätzlichen Sonderwerkzeuge als Ergänzungssatz in Verbindung mit dem bereits in großer Stückzahl eingeführten Sonderwerkzeugsatz UTF für die Instandhaltung ausreichend. Die Prüf- und Diagnosefähigkeit ist durch den Einsatz eines internen Prüfsystems und des Diagnosesystems MAN Cats III sichergestellt. In der zur TLEP bereitgestellten Dokumentation waren inhaltliche Mängel vorhanden die noch nachzuarbeiten waren. Die Bereiche Klimatechnik, Anteile der technischen Materialprüfung und Wirkmittelwurfanlage ROSY waren hierbei besonders betroffen.

In der abschließenden Bewertung ist eine umfängliche Instandhaltung durch militärische Kräfte, nach Umsetzung der im Rahmen der TLEP gewonnenen Erkenntnisse und gestellten Änderungsforderungen, möglich. Als Gesamtergebnis bleibt festzuhalten, dass der neue Lkw 15t mil gl MULTI 2 aufgrund der technischen Gleichheit zum UTF mil ZLK 15t insgesamt gesehen gut instandhaltbar ist.

Text und Bilder: TSH, Bereich Techn/Log, Dez U, OStFw Martin Coersten