70 Jahre Bundeswehr: Die neueste Ausgabe der „Militärgeschichte“ wirft einen Blick auf die ersten Jahre der Truppe (auch im Video), beleuchtet die Gründung des BMVg sowie die sogenannte Gründergeneration. Die Posterbeilage zeigt zudem die Geschichte der Bundeswehr zwischen 1955 und 2025 auf einem Zeitstrahl.

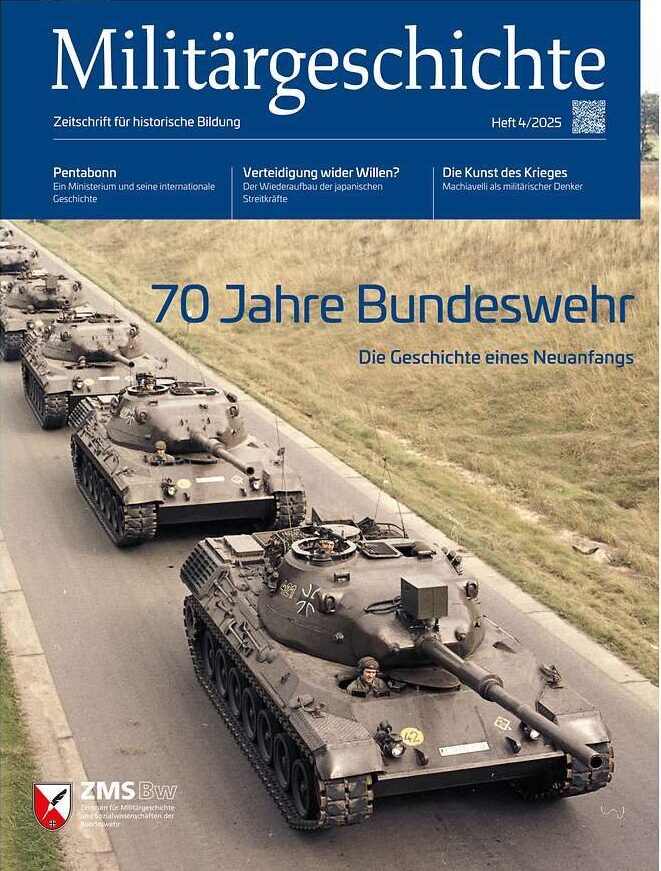

70 Jahre Bundeswehr

Es ist beinahe nicht zu glauben, dass die Bundeswehr inzwischen bereits eine 70-jährige Geschichte vorzuweisen hat. Und dies obwohl gerade die Umstände ihrer Entstehung nach dem Zweiten Weltkrieg alles andere als einfach waren. Heiner Möllers beleuchtet in seinem Beitrag die konkreten Bedingungen der Aufstellung einer „schlagkräftigen Truppe“, die von Beginn an in ein westliches Bündnis eingebunden war. Die Schritte der ersten westdeutschen Soldaten können Sie zudem in unserem Videoformat begleiten, das über QR-Code in der Ausgabe verlinkt ist.

Der neu aufgestellte Truppenkörper benötigte indes auch einen Kopf: Bereits ab 1950 begannen im „Amt Blank“ daher die ersten Vorarbeiten zur Gründung des Bundesministeriums für Verteidigung. In seinem Beitrag legt Christoph Nübel dar, welche Stolpersteine überwunden werden mussten, um das neue Ministerium aus der Taufe zu heben, und inwiefern dies auch substanziell vom internationalen Geschehen beeinflusst wurde.

Kontrovers diskutiert werden heute darüber hinaus die Angehörigen der sogenannten Gründergeneration der Bundeswehr. Praktisch alle, die die Bundeswehr mit aufbauten, waren auf die eine oder andere Weise in das NS-Regime verstrickt. Zugleich trugen sie zur Aufstellung der Bundeswehr als fest in der parlamentarischen Demokratie verankerter Armee bei. In diesem Spannungsfeld standen auch General Adolf Heusinger, General Johannes Steinhoff und Konteradmiral Rolf Johannesson, die in der aktuellen Ausgabe stellvertretend für die Gründergeneration näher vorgestellt werden.

Japanische Wiederbewaffnung

Neben Deutschland hatte auch dessen japanischer Verbündeter im Pazifik 1945 bedingungslos kapituliert. Damit einher ging auch in Japan eine umfassende Demilitarisierung. Die japanische Verfassung sah anschließend sogar explizit den Verzicht auf eigene Streitkräfte vor. Doch alsbald machten sich nicht nur in Mitteleuropa, sondern auch auf der anderen Seite des Globus die internationalen Entwicklungen bemerkbar. Der Kalte Krieg und das sowjetische und chinesische Expansionsbestreben bewogen die USA dazu, die japanische Wiederaufrüstung zu forcieren. Wie dies möglich wurde und inwiefern sich hier Unterscheide und Parallelen zur westdeutschen Wiederbewaffnung zeigten, legt Agilolf Kesselring in seinem Beitrag offen.

Tiere und Militär

Die meisten haben vielleicht eine Vorstellung davon, dass Pferde als Reit- oder Zugtiere im Militär dienen können. Und auch der Einsatz von Hunden als Rettungs- oder Spürhunden dürfte vielen bekannt sein. Vielleicht hat der ein oder andere auch schon von Hannibals „Kriegselefanten“ gehört. Doch wohl den wenigsten ist bewusst, wie viele unterschiedliche Funktionen die verschiedensten Tierarten im und für das Militär haben können, wobei das Tierwohl nur selten im Mittelpunkt steht. Einige Beispiele für die besondere Beziehung von Tieren und Militär stellt Dennis Werberg in der Rubrik „Im Blickpunkt“ vor.

Azincourt

Eine gegnerische Streitmacht in Unterzahl zu schlagen, ist nicht häufig in der Geschichte gelungen. Ein Faktor, der hierzu beitragen kann, ist die technische Überlegenheit. Und wer hier nun an Überschallraketen oder Drohnen denkt, der liegt einige hundert Jahre und technische Entwicklungsstufen daneben. Denn 1415 gelang es den Engländern in der Schlacht von Azincourt, die zahlenmäßig überlegenen Franzosen vor allem aufgrund des Einsatzes von Langbögen niederzuringen. Martin Schulz wirft in unserer Rubrik „Militärgeschichte im Bild“ einen Blick auf diesen wichtigen Sieg der Engländer im hundertjährigen Krieg.

Militärtheorie

Niccolò Machiavelli, den meisten durch sein Werk „Il Principe“ („Der Fürst“) bekannt, befasste sich in seinen Schriften nicht nur mit dem politischen Staatswesen, sondern auch mit militärischen Aspekten. Martin Grässler analysiert in seinem Beitrag diesen Teil des Werkes Machiavellis und nimmt hierzu dessen Buch „Die Kunst des Krieges“ unter die Lupe. Dabei zeigt er auf, welche Bedeutung Söldnern, Bürgerheeren und verschiedenen Waffengattungen an der Schwelle zur Frühen Neuzeit zukam, um die Sicherheit eines Staates zu gewährleisten.

Hier ist der Link zur aktuellen Ausgabe:

Erstveröffentlichung auf der Internetseite des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr, 21.10.2025

Autorin: Cornelia Juliane Grosse