Rüstungsprojekte sind komplexe Vorgänge, die speziell im internationalen Bereich durch umfangreiches Controlling sowohl im Beschaffungsprozess als auch in der späteren Nutzung gesteuert werden müssen. Voraussetzung für den Erfolg solcher Projekte ist hierfür die Informationstransparenz sowie im Speziellen die Datentransparenz.

Logistische Prozesse stützen sich hierbei seit vielen Jahren auf moderne digitale Technologie (Infrastruktur sowie Anwendungen) ab, um den gestiegenen Anforderungen in einem komplexen Umfeld gerecht werden zu können. Eine erhebliche Bedeutung für zuverlässige und verwertbare Informationen als Entscheidungsgrundlage haben Daten, die dem Nutzer zur Verfügung gestellt werden. Nur bei einer hohen Datenqualität ist er in der Lage, richtige Entscheidungen zu treffen. Dabei müssen die Daten zudem aktuell, verständlich, widerspruchsfrei und vor allem richtig sein. Korrektheit, Konsistenz, Zuverlässigkeit, Vollständigkeit, Genauigkeit, Aktualität, Redundanzfreiheit, Relevanz, Einheitlichkeit, Eindeutigkeit und Verständlichkeit sind hier die Schlagworte.

Damit bewegen wir uns bereits nah am Auftrag der Gruppe Datenmanagement Logistik innerhalb der Abteilung Planung des Logistikkommandos der Bundeswehr. Die Gruppe steht sicherlich nicht im Fokus der vorgesetzten Ebenen, da die in der Gruppe bearbeiteten Themen einerseits eine sehr tiefe Detailkenntnis in einzelnen Prozessen bedingen, auf der anderen Seite der Auftrag der Gruppe aber so ist, dass er aufgrund der nicht täglichen Änderungen in den Anforderungen möglichst „geräuschlos“ zu absolvieren ist.

Die Gruppe Datenmanagement Logistik hat drei Elemente, die in den folgenden Publikationen als kleine Reihe dargestellt werden sollen. Hierbei geht es vorrangig nicht um eine Sachstandsdarstellung der aktuellen Situation, sondern es gilt vielmehr den Blick nach vorn zu werfen und zu erblicken, welche Chancen diese drei Elemente bieten. Das erste Element ist das Einfallstor der Daten in das Logistische System der Bundeswehr. Grundlage sind hier die internationalen Spezifikationen und Standards. Das zweite Element ist die Katalogisierung, ein nationaler, aber insbesondere auch internationaler Auftrag. Das dritte Element ist die Stammdatenpflege inklusive des neuen Elements der Data Governance Organisation mit dem Ziel der Verbesserung der Datenqualität.

Life Cycle Management und Standardisierung in der NATO

Begriffe wie Life Cycle Management (LCM), Integrated Logistics Support (ILS)[1], Life Cycle Integration (LCI) und Continuous Acquisition and Life Cycle Support (CALS) stehen seit Jahren für eine ganzheitliche Betrachtung logistischer Prozesse und den dazugehörigen Informationen über den gesamten Lebensweg eines Systems oder Produktes. Vor allem CALS, als die herausragende globale Strategie der 1980er Jahre, stützt sich auf praxiserprobte und bewährte funktionale Standards für die Prozesse, auf Datenstandards für die Informationen und auf technische Standards für die unterstützende Informationstechnologie ab.

Ursprünglich eine Initiative der NATO, die auf Erfahrungen des US-amerikanischen Verteidigungsministeriums aufbaute, steht CALS für eine integrierte Datenumgebung, die durch die Anwendung etablierter kommerzieller Technologien, Prozesse und Normen für die Erzeugung und Verwaltung, den Austausch und die Nutzung von Geschäfts- und technischen Informationen in Industrie und Behörden gekennzeichnet ist. Seit dem Jahr 2000 orientiert sich die NATO an LCM bzw. LCI, ohne die ursprünglichen Ziele infrage zu stellen. In der Industrie und in öffentlichen Verwaltungen ist LCM die grundlegende Strategie für die Optimierung der Logistikprozesse und ermöglicht so eine effektive und integrierte logistische Unterstützung komplexer Systeme mit den aktuellen Themengebieten E-Commerce, Supply Chain Management (SCM) und (Interaktive) Elektronische Technische Dokumentation (I)ETD.

Ziele und Aufgaben

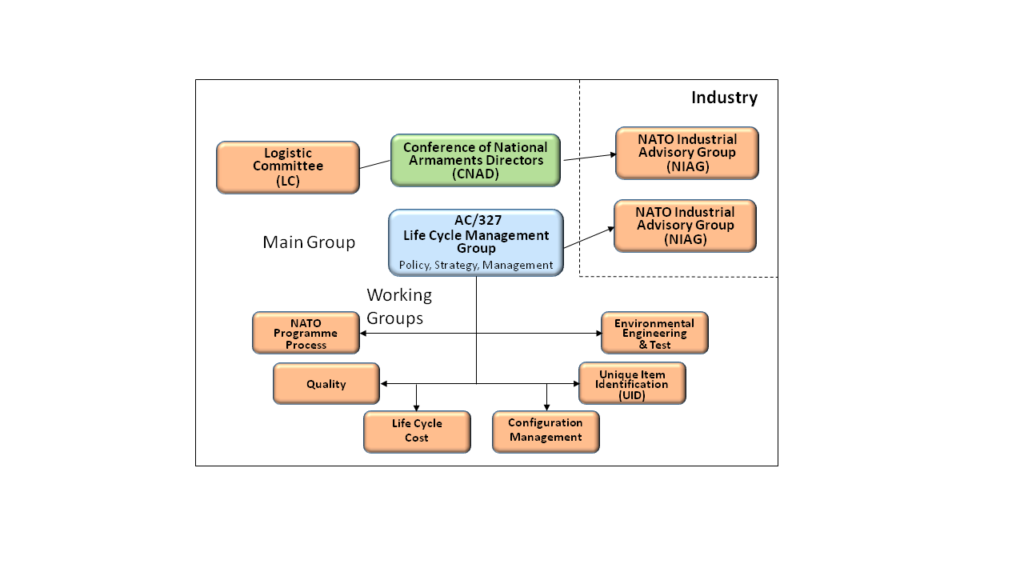

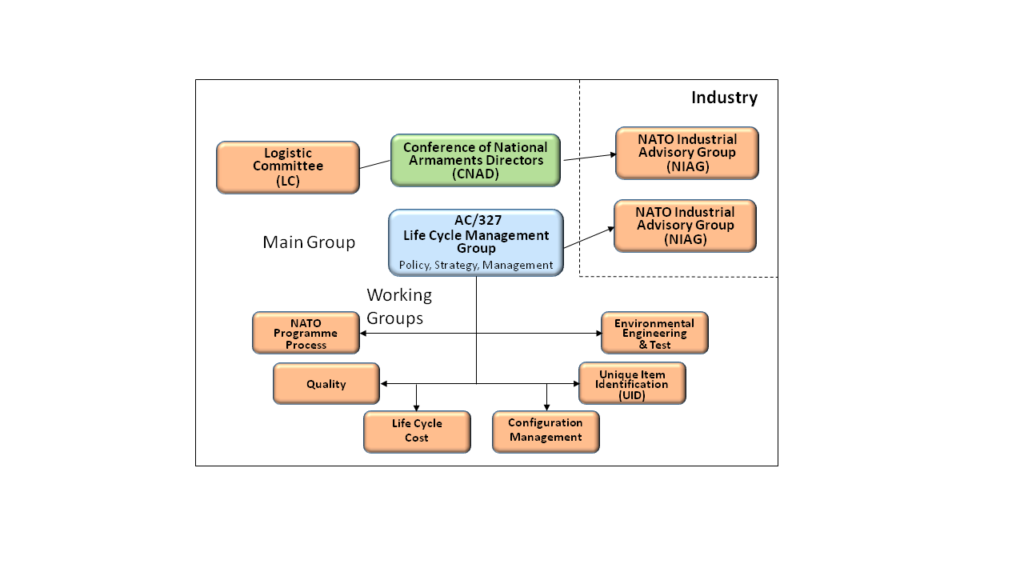

Im Jahr 2000 befasste sich die Konferenz der nationalen Rüstungsdirektoren (Conference of National Armaments Directors, CNAD) zum ersten Mal mit dem Konzept des LCM. Hierbei wurde beschlossen, den Ansatz zukünftig bei Rüstungsvorhaben der NATO umzusetzen. Im Jahr 2003 führte eine Neustrukturierung der CNAD zur Aufstellung eines Bündnisausschusses „Alliance Committee 327“ (AC/327), der sogenannten „Life Cycle Management Group“ (LCMG). Diese nachgeordnete Gruppe der neu strukturierten CNAD sollte die Umsetzung des Life Cycle-Ansatzes realisieren. Die erste Maßnahme der Gruppe bestand darin, das Konzept des System Life Cycle Management (SLCM) zu erarbeiten und an die NATO-Nationen weiterzugeben. Der Konzeptentwurf wurde dem Nordatlantikrat mit dem Vorschlag vorgelegt, ihn als politischen Leitfaden der NATO für SLCM zu genehmigen. Inhalt des Dokuments, das als „NATO Systems Life Cycle Policy“ im Jahr 2006 veröffentlicht wurde, war, dass der NATO Life Cycle-Ansatz auf der Basis der ISO/IEC 15288[2] zu entwickeln sei und die Grundlage für die zukünftige Fähigkeitsentwicklung der NATO sein sollte.

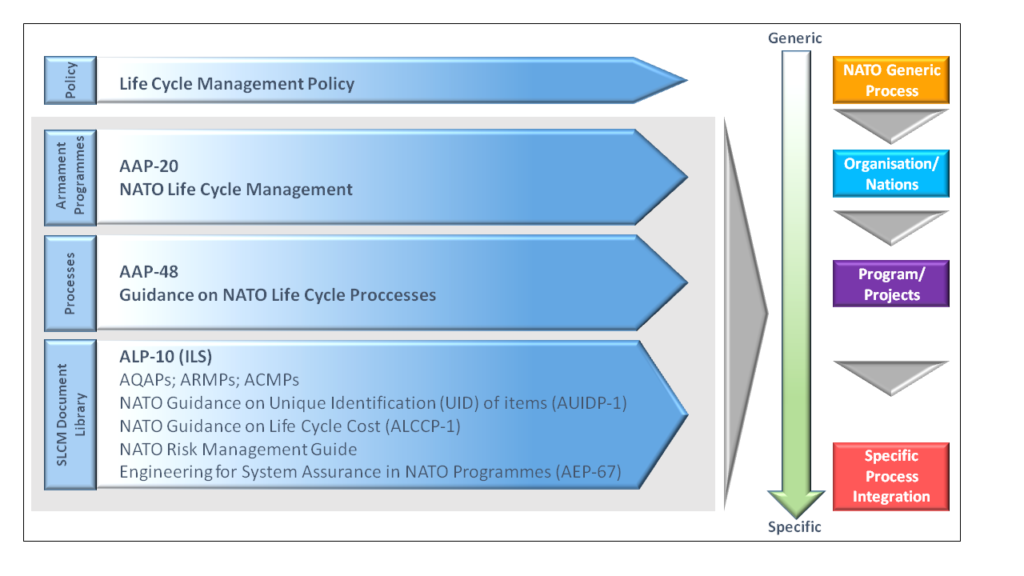

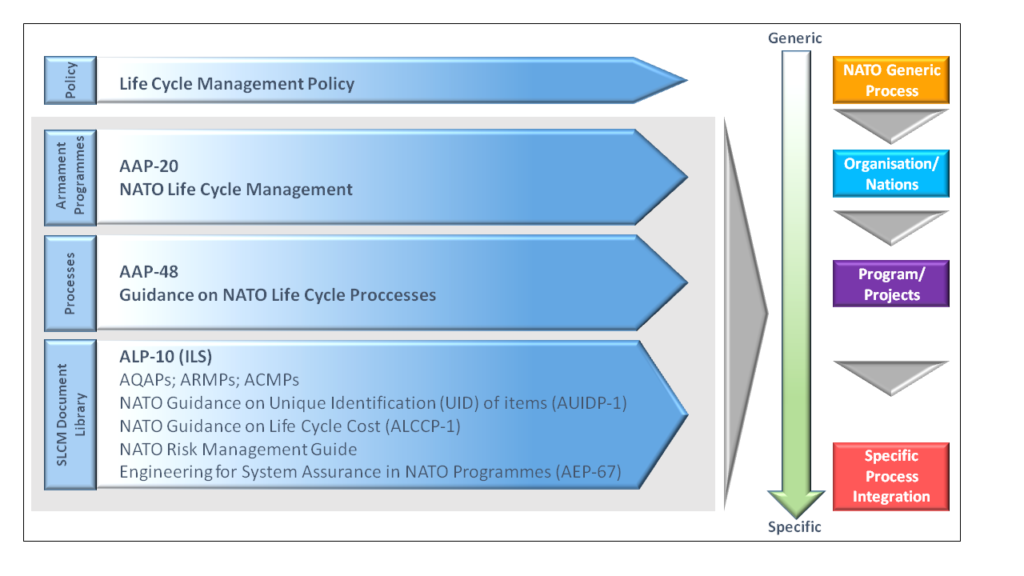

Abbildung 1: NATO System Life Cycle Management (SLCM)

Die Aktivitäten des AC/327 und seiner Arbeitsgruppen werden heute von über 20 NATO-Nationen aktiv unterstützt. Seit dem im Januar 2006 der Nordatlantikrat LCM zur Chefsache erklärt hat, ist das Interesse weiter gestiegen. Zusätzlich zu den weitreichenden organisatorischen Veränderungen gibt es eine Reihe weiterer Entscheidungen und Maßnahmen, die ebenfalls zu einer Neuorientierung der Logistik in der NATO beitragen werden. Dazu gehört die ganzheitliche Betrachtung der logistischen Prozesse eines Produktes über den gesamten Lebensweg hinweg im Sinne eines systematischen LCM der NATO im Verteidigungsbereich. Außerdem wird die in den 1980er Jahren entwickelte Richtlinie „Phased Armaments Programming System” im Hinblick auf eine Richtlinie zum Programmmanagement, das sich am „NATO Life Cycle” orientiert, überarbeitet. Besondere Beachtung erfahren die Bereiche der Integrierten Logistischen bzw. Produkt Unterstützung (ILS bzw. IPS) und Lebenszykluskosten (Life Cycle Costs). Neben einer Vielzahl von NATO-Publikationen wurden unter anderem folgende neue, wichtige Richtlinien und Durchführungsanweisungen gemäß ISO/IEC 15288 erarbeitet und veröffentlicht:

- NATO Guidance on Integrated Logistics Support for Multinational Armament Programmes (Allied Logistics Publication 10, ALP-10),

- NATO Guidance on Life Cycle Costs (Allied Life Cycle Costs Publication 1, ALCCP-1) und

- NATO Risk Management Guide for Acquisition Programmes (Allied Risk Assessment Management Publication 1, ARAMP-1).

Ziel ist es, allen am Lebenslauf des Vorhabens, Systems oder Produktes verantwortlichen Beteiligten vom Entwickler über den Projektmanager bis hin zu den Nutzern und Logistikern Empfehlungen und Richtlinien zur Verfügung zu stellen, um es zeitgerecht und im Kostenrahmen zu entwickeln, einzuführen und zu nutzen.

Abbildung 2: System Life Cycle Management (SLCM)-Arbeitsstruktur

Integrierte Logistische Unterstützung – Integrated Logistics Support (ILS)

Im ILS-Prozess werden alle logistischen Überlegungen und Maßnahmen, die das Produkt betreffen, zu einem ganzheitlichen Ansatz zusammengeführt. ILS unterstützt die Forderung, die Lebenswegkosten verfügbarer oder neuer Produkte/Systeme sowie bei Modifikationen zu minimieren. Gleichzeitig sollen alle erforderlichen Informationen für die zeitgerechte Sicherstellung der logistischen Unterstützung bei allen beteiligten Stellen frühzeitig und in der notwendigen Detaillierung verfügbar gemacht werden.

Das übergeordnete Ziel von ILS ist somit die kostenoptimierte Erfüllung der definierten logistischen und operationellen Forderungen für ein Produkt während seines gesamten Lebensweges. Deshalb sind im Rahmen der Herstellung und Erhaltung der Einsatzreife alle Elemente der logistischen Unterstützung, die ILS-Elemente[3], unter dem Gesichtspunkt ihrer Kosteneffizienz zeitgerecht zu planen, zu erproben, zu beschaffen und/oder bereitzustellen.

Die Anwendung von international anerkannten Standards, die eine prozessorientierte Betrachtung und Vorgehensweise fördern, ist insbesondere im Hinblick auf die Einführung und Anwendung von Software zur Unterstützung und Automatisierung der Abläufe (z.B. logistischer Prozesse) innerhalb einer militärischen Organisation und zu deren militärischen und zivilen Partnern zwingend erforderlich.

ILS-Ziele am Beispiel der Bundeswehr

In komplexen Projekten, wie z.B. in Rüstungsprojekten, sind Projektelemente in Form von unterschiedlichsten Aufgaben zu bearbeiten. Dabei ist es gemäß CPM (Customer Product Management) notwendig, den gesamten Lebensweg der Waffensysteme von den ersten Analysen über die Realisierungs- und die oft sehr lang dauernde Nutzungsphase bis zur abschließenden Verwertung zu betrachten. Eines der anspruchsvollsten Projektelemente ist das Projektelement Logistik.

Insbesondere bei den immer komplexer werdenden und langlebigen Waffensystemen spielt der Aufwand während der Nutzungsphase (z.B. Betrieb, Materialerhaltung) eine immer größere Rolle. Die dafür erforderliche logistische Unterstützung wird parallel zur Realisierung des Waffensystems mitentwickelt. Mit wachsender multinationaler Zusammenarbeit sowie mit verstärkter Kooperation zwischen Industrie und Militär ergibt sich die Notwendigkeit und Möglichkeit zur Nutzung von Synergien. Dazu sind die zeitgerechte Erhebung sowie der reibungslose Austausch von Daten und Informationen zwischen den Projektpartnern erforderlich.

Für eine effiziente IT-Unterstützung und um die Interoperabilität unterschiedlicher IT-Systeme der Projektpartner entlang des gesamten Lebenszyklus von Wehrmaterial sicherzustellen, ist die Erarbeitung und die Weiterentwicklung von Datenstandards und Spezifikationen sowie ihre Umsetzung und Anwendung eine der grundlegenden Voraussetzungen. Diese legen eine gemeinsame Basis für eindeutige Informationen mit festgelegter und nachvollziehbarer Syntax und Semantik. Ihr Ziel ist es, logistische Daten zwischen Hersteller und Anwender automatisiert austauschen zu können. Sie leisten damit einen wesentlichen Beitrag zur Qualität der Stammdaten im Logistischen System der Bundeswehr.

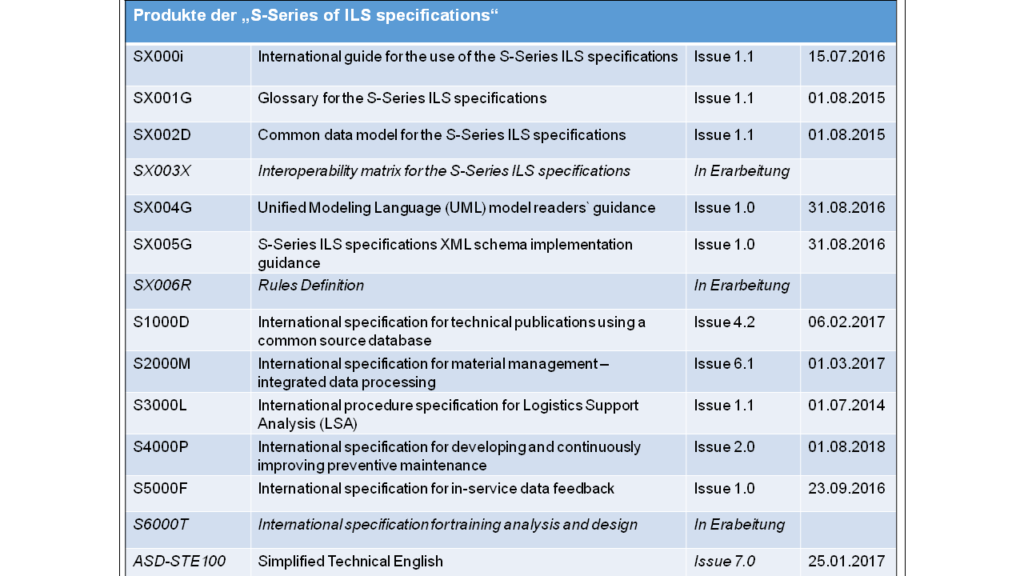

Erarbeitung, Weiterentwicklung und Umsetzung der „S-Series of ILS specifications“

In den vergangenen 25 Jahren wurde vorwiegend in der Luftfahrt- und Verteidigungsbranche erheblicher Aufwand investiert, um Datenstandards und Spezifikationen im Bereich des ILS zu entwickeln, abzustimmen und zu vereinbaren. Auf dem Feld der „Technischen Dokumentation“ und der „Materialwirtschaft“ begannen die Arbeiten bereits 1988. Das Fundament der Datenstandards und Spezifikationen wurde im Jahr 1993 während eines internationalen NATO-Workshops in Paris gelegt. Hier wurden funktionale Inhalte und der Gedanke des Zusammenspiels der ILS-Spezifikationen erarbeitet. In den Jahren wurde durch verschiedene Memoranda of Understanding die Zusammenarbeit der Industrieverbände AeroSpace and Defence Industries Association of Europe (ASD) (ehemals Association Européenne des Constructeurs de Matériel Aérospatial Normalisation, AECMA), Aerospace Industries Association of America (AIA) und ATA e-Business Program als Teil der Airlines for America (A4A) (ehemals Air Transport Association, ATA) eröffnet. Eine Reihe von ILS-Spezifikationen ist mittlerweile auch im Internet (z.B. www.sx000i.org) frei verfügbar, zum Teil aber auch noch in der Erarbeitung.

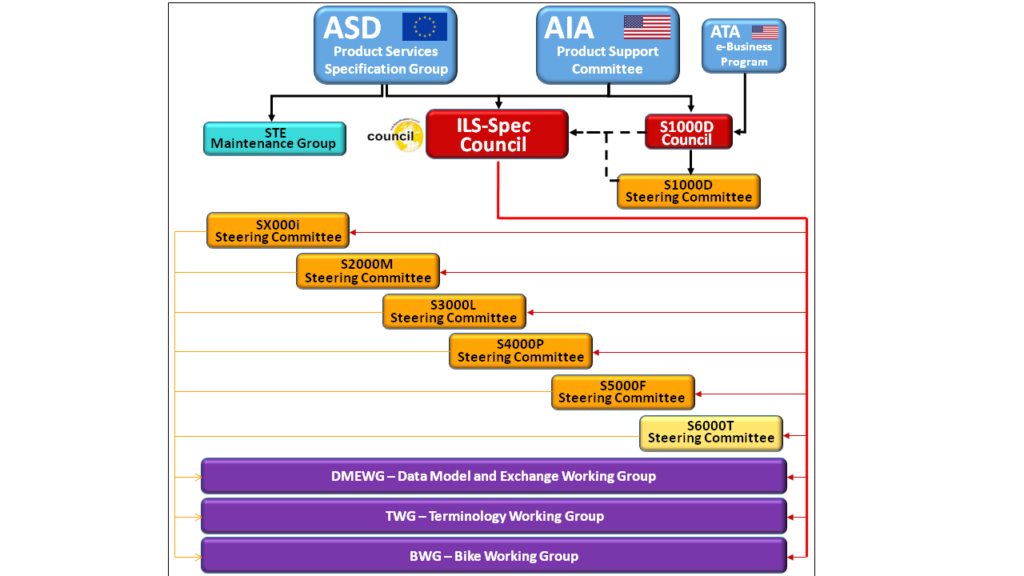

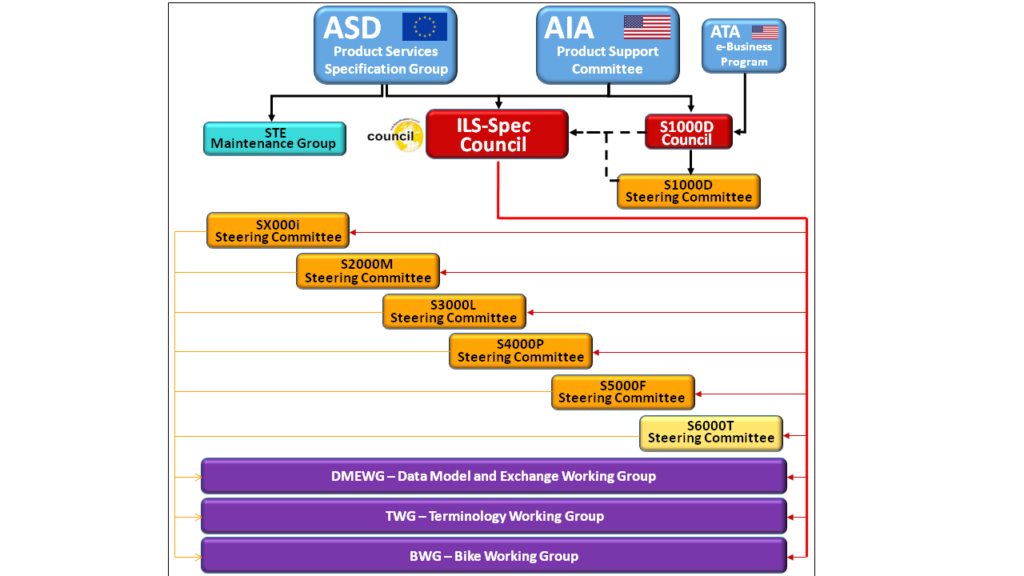

Organisation, Arbeitsweise der ASD/AIA/ATA e-Business Program Community

In internationalen Working Groups, die sich aus Herstellern, Auftraggebern und Nutzern zusammensetzen, werden die Spezifikationen erarbeitet. Mit Veröffentlichung der Spezifikation übernimmt ein Steering Committee ihre Pflege und Weiterentwicklung. Die Koordination und das Zusammenwirken der Working Groups und der Steering Committees wird durch den ILS specification Council sichergestellt; diese Arbeit wird von Industrie, Auftraggebern und Nutzern gemeinsam geleistet. Teilnehmer sind Vertreter aus den nationalen Ministerien inklusive nachgeordneter Dienststellen aus Europa und den USA sowie der Industrie.

Deutschland ist in den genannten Gremien sowohl durch die Industrie als auch durch die Bundeswehr vertreten. Es agiert als aktiver Teilnehmer sowie als Vorsitzender in einigen dieser Gremien. Auf Grundlage der internationalen ILS-Spezifikationen werden die Durchführungsbestimmungen und Leitfäden für ihre Anwendung in der Bundeswehr erstellt. Diese Aufgabe wird von Bundeswehr und deutscher Industrie in nationalen Arbeitskreisen geleistet. Das Dezernat „Spezifikationen und Standards“ des Logistikkommandos der Bundeswehr leitet diese Arbeitskreise und ist verantwortlich für die Umsetzung der ILS-Spezifikationen in nationale Vorgaben bzw. Durchführungsbestimmungen. Auf internationaler Ebene vertritt das Dezernat die Interessen der Bundeswehr bei der Erarbeitung/Weiterentwicklung der ILS-Spezifikationen. Gleichzeitig können die in der Praxis – im Rahmen der Beratung und fachlichen Unterstützung bei der Anwendung der ILS-Spezifikationen – gewonnenen Erfahrungen wieder direkt in die Gremien auf nationaler und internationaler Ebene einfließen.

Abbildung 3: ASD/AIA/ATA e-Business Program-Organisationsstruktur

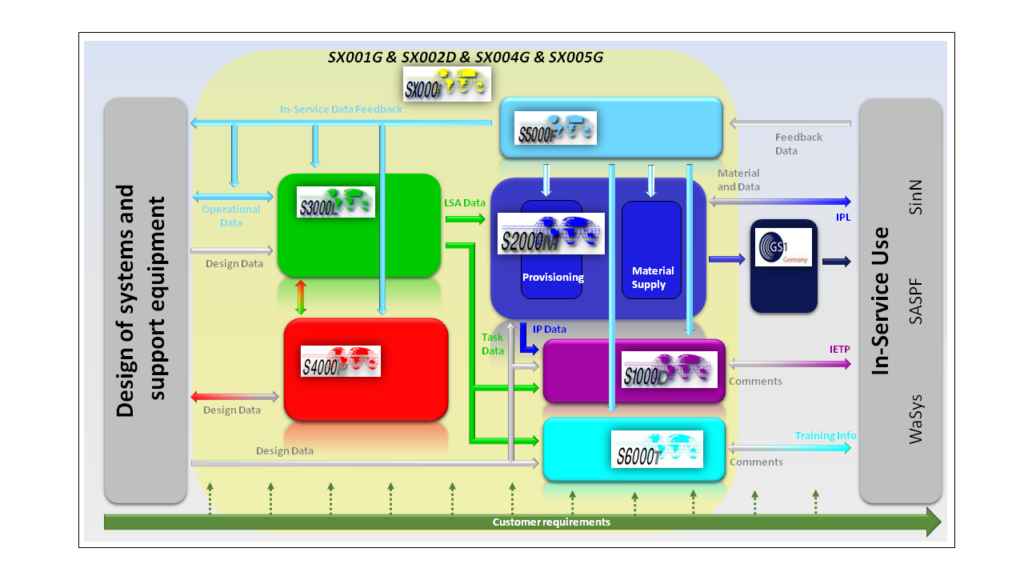

Wie bereits erwähnt, gliedert sich der Gesamtprozess der logistischen Unterstützung in ILS-Elemente. Eines dieser ILS-Elemente ist die „Technische Dokumentation“. Sie umfasst die Erarbeitung, Pflege und Bereitstellung aller technischen und logistischen Informationen, die zur Erstellung der Materialgrundlagen für ein einzuführendes Produkt notwendig sind.

Neueste Entwicklungen

Im August 2013 beschloss die Industrial Interface Group (IIG), die ASD/AIA/ATA e-Business Program-Spezifikation S1000D „International specification for technical publications using a common source database“ in die NATO einzubringen und als Standardisierungsempfehlung (Standardization Recommendation, STANREC) vorzuschlagen. Ziel war es, für das ILS-Element „Technische Dokumentation“, eine international etablierte, vom Militär unterstützte sowie in der zuständigen Arbeitsgruppe des AC/327 im Detail überprüfte Standardisierung zu implementieren.

Nach der Zustimmung des ILS specification Council im April 2014 wurde das Dokument im Juni 2014 als STANREC 4752 TECHNICAL PUBLICATIONS USING A COMMON SOURCE DATABASE (S1000D) vom NATO Standardization Office genehmigt und am 2. Oktober 2014 veröffentlicht. Weiterhin wurde am 10. Juli 2017 auch die STANREC 4795 SUPPORT STAGE MAINTENANCE OPTIMISATION mit Bezügen zur S4000P Issue 1.0 vom 23. Mai 2014 – Chapter 3 (in-service maintenance optimization, ISMO) sowie zur S3000L Issue 1.1 vom 1. Juli 2014 – Chapter 10 (development of a scheduled maintenance program) zur Anwendung empfohlen.

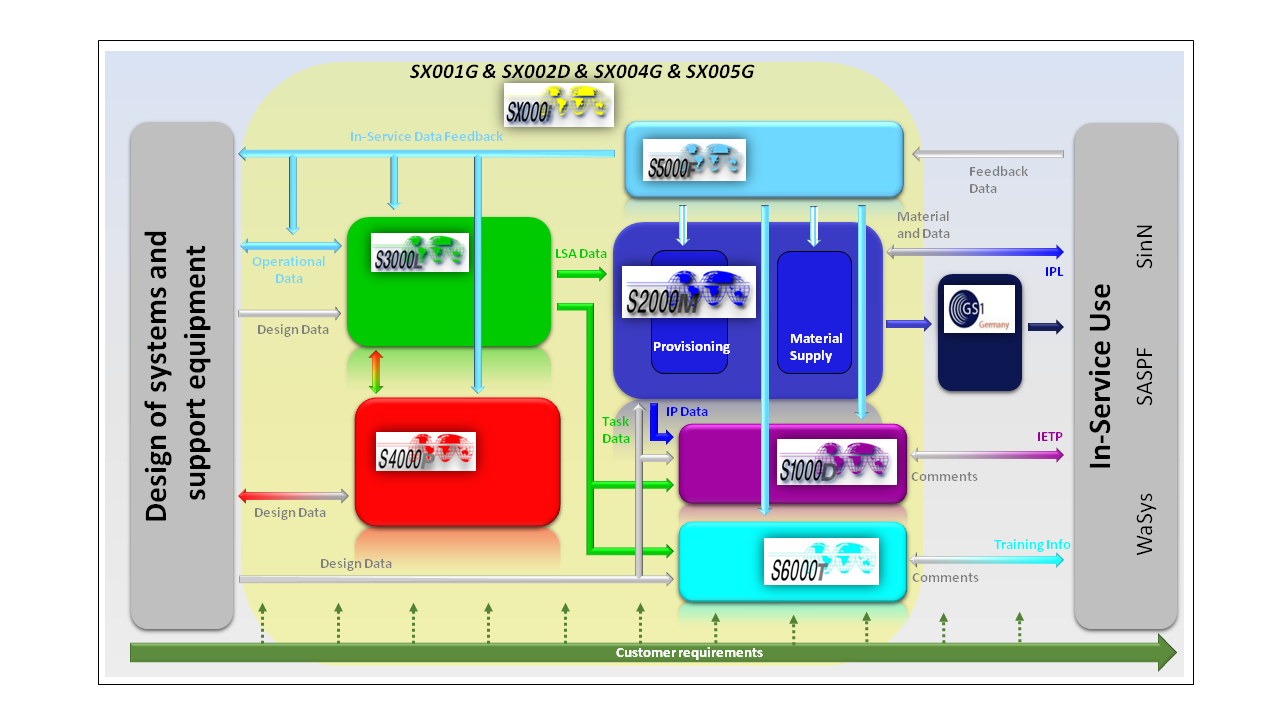

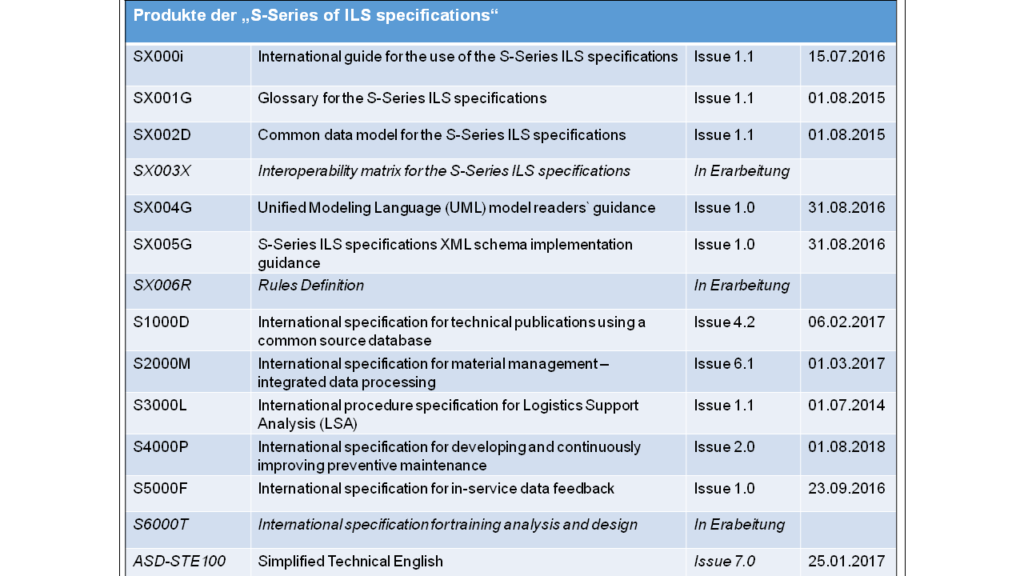

Abbildung 4: Produkte der „S-Series of ILS specifications“ (Stand: 11/2018)

Fazit

Angesichts der immer komplexer werdenden Systeme und Vorhaben, den steigenden Kosten und dem Zeitdruck bei der Realisierung sowie einer erheblich längeren Nutzungsdauer wurde die Forderung nach einem effizienten und durchgängigen LCM, das sich auf anerkannte zivile Normen, Datenstandards und funktionale Standards abstützt, immer deutlicher. Vor diesem Hintergrund und der Erkenntnis, dass komplexe Systeme und Vorhaben zunehmend nur noch multinational realisiert werden können, ist die Entscheidung der NATO-Nationen im Jahr 2006, SLCM auf der Basis der ISO 15288 einzuführen und zu realisieren, nur folgerichtig. Die Betonung der Bereiche ILS und Life Cycle Cost Management (LCCM) weisen auf weitere wichtige Schwerpunkte in diesem Umfeld hin.

In der Folge wurde auch die interne NATO-Organisation angepasst. Mit der NATO LCMG als Bündnisausschuss 327 und derzeit sechs Arbeitsgruppen wurde eine Organisation geschaffen, die die Umsetzung der ISO 15288 in NATO-Richtlinien und Empfehlungen realisiert und NATO-spezifische Regelungen nur noch dort erarbeitet, wo es unabdingbar erforderlich ist.

Bei dieser Detailarbeit ist die Vorgabe, wo immer möglich, zivile anerkannte und stabile Datenstandards in der IT-Unterstützung sowie funktionale Standards im Bereich der logistischen Unterstützung einzusetzen, von überragender Bedeutung.

Im Bereich des ILS steht mit der „S-Series of ILS specifications“ ein umfangreiches Paket von Spezifikationen zur Verfügung, das von zivilen und militärischen Spezialisten in enger Zusammenarbeit mit den Anwendern erarbeitet wurde. Diese Spezifikationen befinden sich in verschiedenen Bearbeitungsstadien. Besonders hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang die S1000D und S2000M, die beide seit Jahren im stabilen Zustand sind und in einer Reihe von multinationalen Projekten und Vorhaben realisiert und in praktikable Verfahren umgesetzt wurden. Für die Pflege bestehender und die Einführung und Beauftragung zukünftiger Projekte gemäß CPM ist für die Erstellung von Materialgrundlagen und -informationen die Verwendung der S1000D und S2000M festgelegt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt befindet sich eine vergleichbare Weisungslage für die ILS-Spezifikationen der 2. und 3. Generation noch in der Erarbeitung. Um deren Umsetzung in den Projekten zeitnah zu ermöglichen, stellt das Logistikkommando der Bundeswehr mit den Leitfäden zur Anwendung der S3000L Issue 1.1 und der S4000P Issue 1.0 in der Bundeswehr bereits erste Grundlagen dafür zur Verfügung. Die Leitfäden zur Anwendung der S5000F Issue 1.0 und der SX000i Issue 1.1 in der Bundeswehr befinden sich derzeitig in der Erstellung.

Mit der Empfehlung der NATO, im ILS-Element „Technische Dokumentation“ die S1000D anzuwenden, hat die NATO einen ersten Schritt auf dem langen Weg zu einem effektiven LCM und mehr Standardisierung und damit zu mehr Interoperabilität und Kosteneffizienz getan. Es ist zu hoffen, dass diesem ersten Schritt weitere folgen werden. Jetzt sind die Experten in der ASD und der AIA/ATA e-Business Program gefordert, die noch in Arbeit befindlichen Spezifikationen fertigzustellen. Aber auch die Softwareentwickler müssen sich des Problems annehmen und Tools entwickeln, die sowohl die Anforderungen der Spezifikationen auf der einen Seite als auch die der Anwender auf der anderen Seite in einer Weise erfüllen, dass die operationellen Forderungen zeitgerecht und kostengünstig sichergestellt werden können und damit jede Phase des Produktlebenszyklus, das heißt in der Vorbereitungs-, Entwicklungs-, Herstellungs-, Nutzungs- und Aussonderungsphase, unterstützt wird.

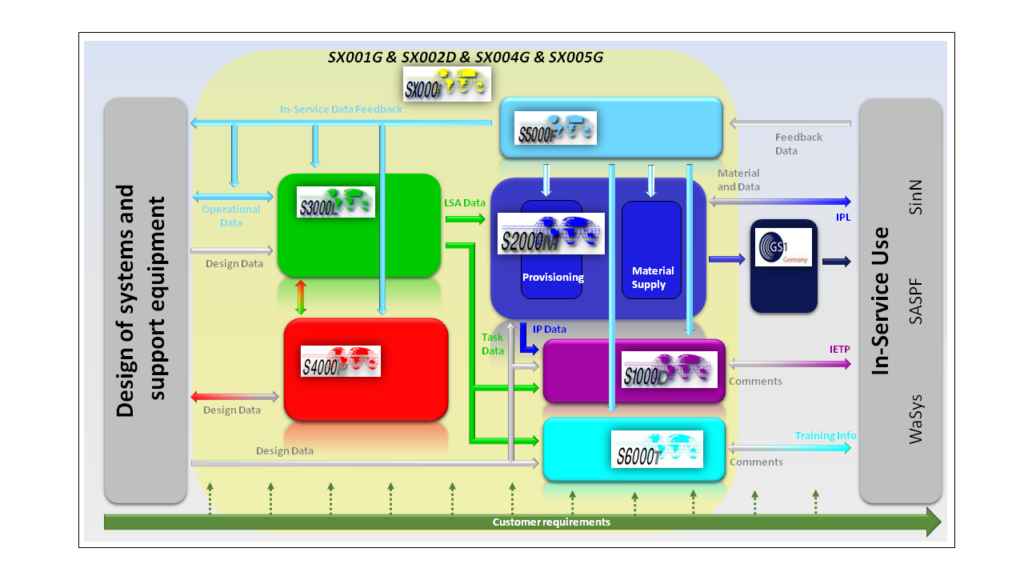

Abbildung 5: S-Series of ILS specifications/GS1-Zusammenhang

Sachstand Global Standard One (GS1)

Für den Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung (BMVg) wurden im Jahr 2010 im Rahmen der Automatischen Identifikationstechnik (AIT) der eindimensionale GS1-128-Strichcode sowie der zweidimensionale Code GS1 DataMatrix als Standards festgelegt. Im Rahmen der Beschaffung bzw. der Übernahme bereits bestehender, bundeswehrkompatibler Kennzeichnung und bundeswehrinterner Kennzeichnung von Objekten und Vorgängen sind diese durch den Auftragnehmer mit maschinenlesbaren Identifikationsmerkmalen gemäß den GS1-Standards und den Technischen Lieferbedingungen des Bundesamtes für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) zu kennzeichnen. Diese Kennzeichnung ermöglicht der Bundeswehr und der wehrtechnischen Industrie Güter weltweit überschneidungsfrei zu identifizieren, Materialbewegungen und Lagerbestände in Echtzeit zu verfolgen.

[1] Im US-amerikanischen Bereich auch als IPS (Integrated Product Support) bezeichnet

[2] „System- und Software-Engineering – System-Lebenszyklus-Prozesse“ bzw. „Systems and software engineering – System life cycle processes“

[3] Die ILS stützt sich auf das Verständnis und die Integration aller Funktionen zur Entwicklung der Unterstützungslösung mit dem Ziel, die Unterstützbarkeit und Lebenszykluskosten zu optimieren, während das Produkt die Anforderungen erfüllt. Diese Funktionen sind in zwölf Kategorien, die sogenannten ILS-Elemente (DV-Ressourcen, Einflussnahme auf den Entwurf, Einrichtungen und Infrastruktur, Instandhaltung, Stellen und Personal, Verpackung-Umschlag-Lagerung-Transport, Produktunterstützungsmanagement, Versorgungsunterstützung, Unterstützungsgerät, kontinuierliche Weiterentwicklung, Technische Daten, Ausbildung und Ausbildungsunterstützung) unterteilt.

Quelle und Abbildungen: Oberstleutnant Manfred Klaffus, Major Daniel Ridderbusch (LogKdoBw Abt Plg III – Gruppe Datenmanagement Logistik)