Der PRADA-WebService des Planungsamtes der Bundeswehr – Innovative Entscheidungsunterstützung als IT-Service

Nicht erst mit der Zeitenwende rückte die materielle Einsatzbereitschaft in der Nutzung von Waffensystemen in den Fokus. Schon Jahre davor war festzustellen, dass die generelle Verfügbarkeit hinter den Erwartungen zurückblieb. Die in 2017 aufgelegte „Agenda Nutzung“ hatte das Ziel, dies nachhaltig zu ändern. Die Erarbeitung einer Fähigkeit, logistische Prozesse, die Nutzung von Waffensystemen und deren Instandhaltung auf Basis von Daten darstellen und modellieren und sogar Prognosen zur zukünftigen Verfügbarkeit der Waffensysteme erstellen zu können, war von Anfang an Bestandteil dieses Konzeptes.

Kernfrage: Lässt sich auf Basis vorhandener Daten aus der Nutzung eine weitgehend automatisierte Prognosefähigkeit herstellen, um Defizite zu analysieren, Optimierungspotenziale zu identifizieren und die zukünftige materielle Einsatzbereitschaft zu prognostizieren?

Von den Dimensionsblaupausen zum PRADA-WebService

Das Planungsamt der Bundeswehr ist ministerieller Dienstleister und gestaltet darüber hinaus eigenständig. Es ist u. a. zentraler Serviceleister zur Analyse von Problemstellungen mit wissenschaftlichen Methoden. 2018 wurde die Abteilung Wissenschaftliche Unterstützung und Interoperabilität des Planungsamtes vom BMVg mit der Untersuchung der Kernfrage beauftragt.

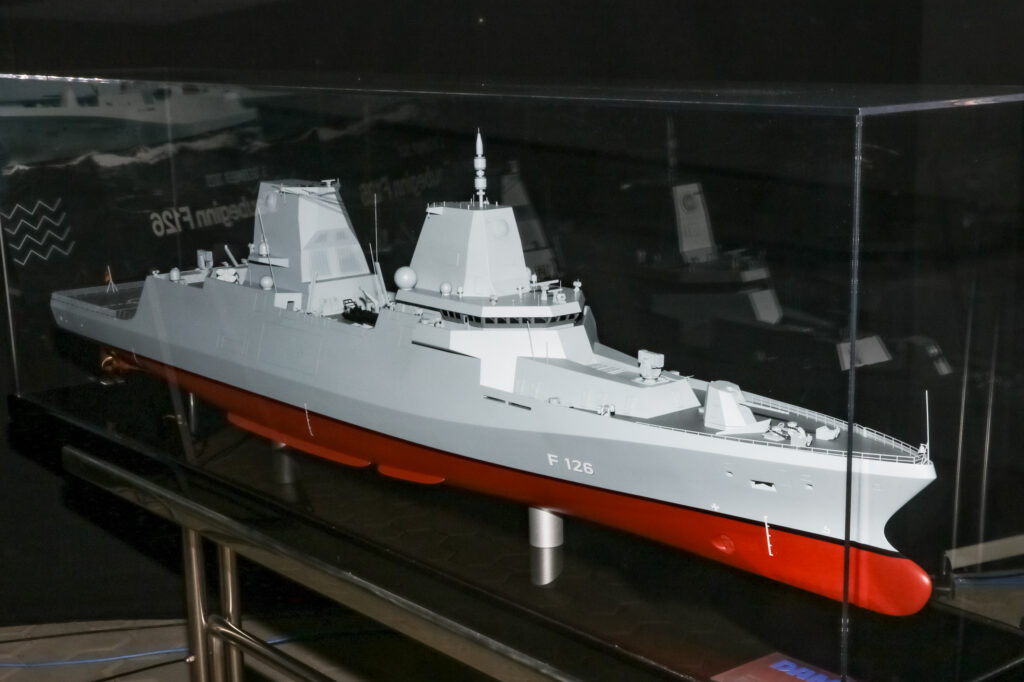

Anhand dreier Studien sollte gemeinsam mit industriellen Partnern die grundsätzliche Machbarkeit eines Simulationssystems zur Abbildung der realen Prozesse der Nutzung, Instandhaltung und Materialbewirtschaftung untersucht werden. Als Untersuchungsobjekt wurde in den Dimensionen Land, Luft, See je ein Waffensystem ausgewählt (GTK BOXER, Eurofighter, Korvette 130). Die Studien endeten mit dem Ergebnis, dass es möglich ist eine Prognosefähigkeit auf Basis waffensystemspezifischer Simulationsmodelle in jeweils separaten Softwaredemonstratoren herzustellen. Die Fähigkeit, Kennzahlen des technisch-logistischen Managements unter vereinfachten Annahmen abzuschätzen, konnte nachgewiesen werden. Die „Blaupause“ für Folgeaktivitäten lag damit vor.

Die beauftragte Folgestudie „Prognosefähigkeit, Änderung des Ausfallverhaltens“ kurz: PRADA knüpfte inhaltlich an die vorangegangenen Ergebnisse an. PRADA zielte darauf ab, die getroffenen Annahmen zu konkretisieren und das Ganze in einem Softwaredemonstrator für die zu untersuchenden Waffensysteme GTK BOXER, FENNEK und KH TIGER umzusetzen. Im Schwerpunkt sollte der Einfluss von Nutzungsprofilen[1] auf das Ausfallverhalten der genannten Waffensysteme bis auf Hauptbaugruppenebene und die Implikationen auf das Instandhaltungssystem quantifiziert werden. Nutzungsprofile und Prozesse der Instandhaltung werden in ausführbaren und waffensystemspezifischen Simulationsmodellen abgebildet und können über einen beliebig einstellbaren Zeitraum bis zu sieben Jahren in die Zukunft untersucht werden.

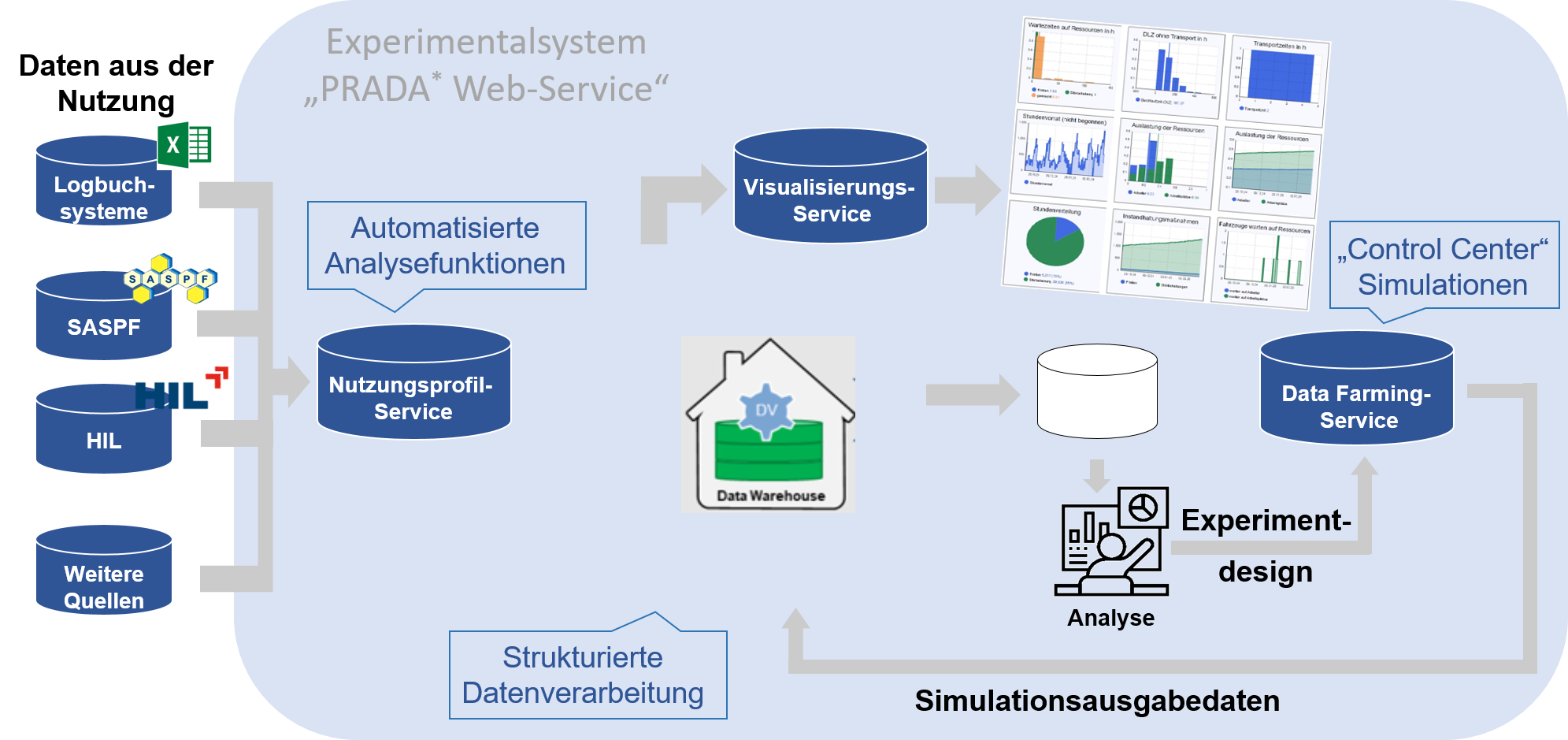

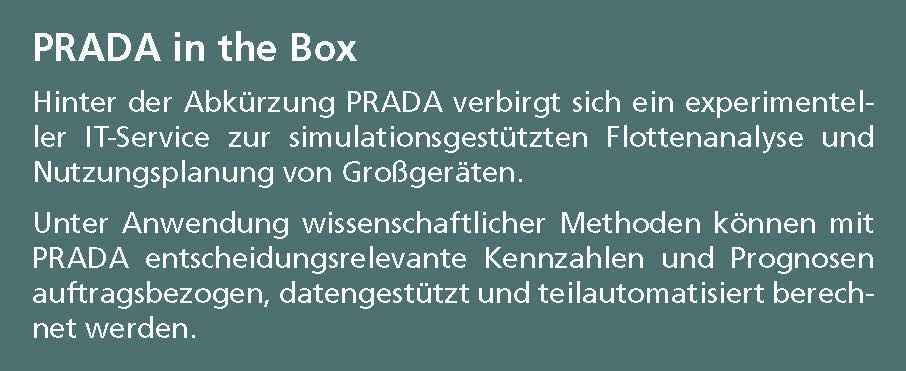

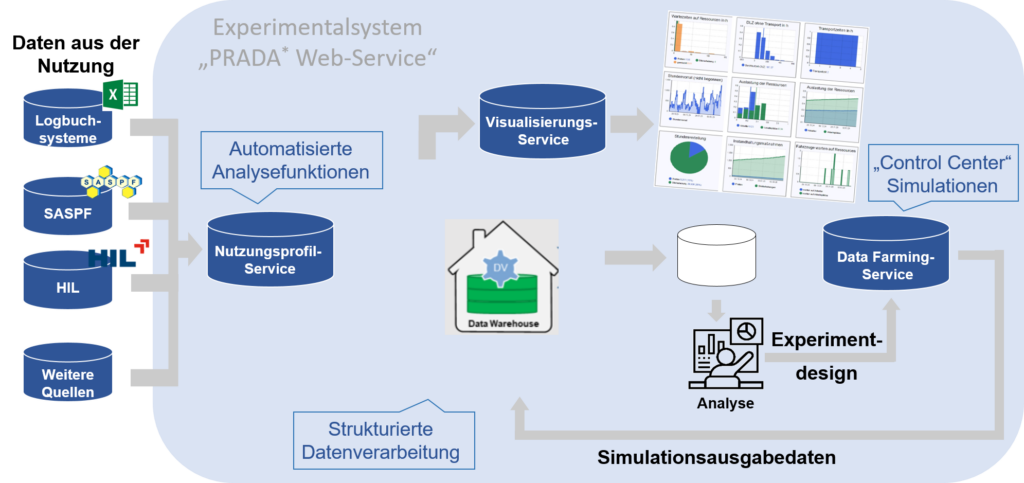

PRADA ermöglicht sogenannte „Was-wäre-Wenn“-Analysen. Mit Hilfe statistischer Methoden und Machine Learning werden aus Nutzungsdaten der Waffensysteme unterschiedlicher Quellen Muster in der Nutzung festgestellt, entsprechende Abnutzungsparameter pro Hauptbaugruppe berechnet und in die Simulation übernommen. Dies ermöglicht bei vergleichbarer zukünftiger Nutzung der Komponenten eine quantitative Abschätzung über die Belastung der Flotte und den Instandhaltungsbedarf in der Zukunft. Der PRADA-WebService vereint die Simulationsmodelle, die Datenanalyse und das Management in einer softwarecontainer-basierten Anwendung. Ergebnis ist ein experimenteller IT-Service zur simulationsgestützten Flottenanalyse und Nutzungsplanung.

Von der Theorie zur Praxis

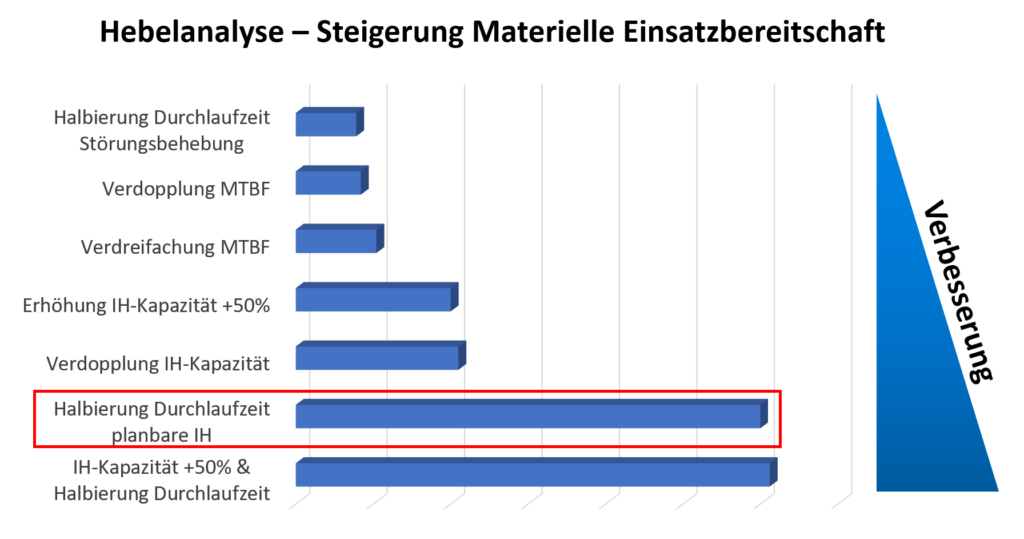

Der Kampfhubschrauber TIGER als Träger der luftgestützten Panzerabwehr- und Aufklärungsfähigkeit des Heeres stand trotz Bewährung im Einsatz in Afghanistan und Mali seit Jahren in der Kritik, da seine Zuverlässigkeit hinter den Erwartungen zurückblieb. Zwischen der Bundeswehr und der Industrie wurden Maßnahmen zur Optimierung des technisch-logistischen Systems vereinbart. PRADA konnte erfolgreich eingesetzt werden, um Ursachen für die zu geringe Einsatzbereitschaft zu analysieren und mögliche Änderungen vorab auf ihre Wirksamkeit hin zu untersuchen. Die Datenanalyse zeigte eindeutig, dass Wartungsplan und korrespondierende Instandhaltungskapazität begrenzende Faktoren für eine Steigerung der Verfügbarkeit waren. Mit PRADA kann neben der Jahresflugstundenplanung, den Instandhaltungskapazitäten und den Durchlaufzeiten für Inspektionen auch das implementierte Inspektionssystem in seinen Komponenten frei konfiguriert werden So können sich daraus ergebende Implikationen auf die Einsatzbereitschaft frühzeitig untersucht werden. Mit der Gegenüberstellung diverser, vorab auf grundsätzliche Machbarkeit geprüfter Änderungen der Wartungspläne und Instandhaltungskapazitäten konnte simulativ das erfolgversprechendste Maßnahmenpaket bestimmt werden.

Dabei zeigte sich auch, dass eine Änderung bei Wartungsplänen, -zyklen und -kapazitäten erst mit einem deutlichen zeitlichen Verzug Wirkung entfaltet, weil sich das neue System erst „einschwingen“ muss. Umso wichtiger ist damit die Fähigkeit, Änderungen vorab im Rahmen von Simulation zu prüfen, um besser fundierte Entscheidungen zu treffen und somit Zeit und Geld zielgerichtet zu investieren. Inzwischen ist festzuhalten, dass sich die reale Einsatzbereitschaft der TIGER-Flotte wie prognostiziert vom negativen Trend lösen konnte.

Studie Datenraum Nutzung – GTK BOXER

Während das TIGER-Modell einen weit fortgeschrittenen Stand der Modellentwicklung vorwies und die Nutzung der Simulation für weitere Zielvereinbarungen im Projekt als verstetigt angesehen werden konnte, wurde beim GTK BOXER ein anderer Ansatz gewählt.

Bei allen Simulationen dieser Art sind Daten die Grundlage für gute Prognoseergebnisse. Bei allen Waffensystemen der Dimension Land spielen insbesondere für die Nutzung das „Wo“ und „Wie“ eine herausragende Rolle. Beim GTK BOXER kann die Nutzung im Vergleich zu anderen Waffensystemen der Dimension Land durch die Existenz eines in jedem Fahrzeug integrierten, digitalen Logbuches kontinuierlicher nachvollzogen werden. Im Rahmen von PRADA wurde mit diesen Daten anhand des entwickelten Algorithmus zur automatisierten Quantifizierung des Ausfallverhaltens in Abhängigkeit von Nutzungsintensität, Verwendungsdauer und Umwelteinflüssen (Nutzungsprofil) festgestellt, dass die verfügbare Datenbasis für eine hinreichende Qualität der Vorhersagen bisher unzureichend ist. Insbesondere in Bezug auf das Ausfallverhalten von Baugruppen konnten noch keine Kennzahlen für nutzungsabhängiges Ausfallverhalten quantifiziert werden.

Im Rahmen der F&T-Studie „Datenlabore – Datenraum Nutzung“ wird von der WTD 41[2] die Schwingungsbelastung an ausgewählten Radfahrzeugen messtechnisch erfasst und ausgewertet. Genutzt wird dazu ein speziell entwickeltes Einsatzmesssystem, das sowohl eigene Daten wie z. B. Beschleunigungswerte generiert, als auch Daten aus dem CAN-Bus des Fahrzeuges sammelt und alle Daten georeferenziert ablegt. Parallel dazu wurde BMVg Rüstung (Rü I 2) mit der Einführung eines Produktlebenszyklus-Management befasst. So wurde entschieden, dass das Planungsamt der Bundeswehr, die WTD 41, die Universität der Bundeswehr München und ein externer Partner eine gemeinsame Forschungs- und Technologiestudie aufsetzen. Zudem wurde das Einsatzmesssystem in ausgewählte Radfahrzeuge der BOXER-Flotte eingerüstet, um neue Daten zu gewinnen. Während die WTD 41 vorrangig die Betriebsfestigkeit der Fahrzeuge mit dem sogenannten „Durability-Transfer-Verfahren“ („Rupp´sches Verfahren“) untersucht, sollen die zu gewinnenden Daten auch als verbreiternde Basis für den PRADA-WebService genutzt werden. Insbesondere von der Georeferenz der Datenpakete wird erwartet, dass Ableitungen möglich sind, wie sich die Nutzung der BOXER in unterschiedlichem Gelände auf das Ausfallverhalten auswirkt. Die dann vorliegenden Nutzungsprofile würden es zukünftig erlauben, auf Basis der Einsatzplanung Aussagen über die Verfügbarkeit zu treffen und Empfehlungen für die Bemessung der technisch-logistischen Unterstützung abzugeben. So könnten die nutzenden Verbände in die Lage versetzt werden, ihren Kräfteansatz für den Einsatz als auch für die Wartung und Instandhaltung präziser vorauszuplanen.

PRADA goes private Cloud Bundeswehr

Bisher wird der prototypische Demonstrator PRADA-WebService in einer gekapselten IT-Umgebung des Planungsamtes am Standort Taufkirchen betrieben. Mit der „Cloud First“-Strategie der Bundeswehr eröffnen sich neue Möglichkeiten. Neue IT-Services sollen grundsätzlich als Cloud-basierte Dienste bereitgestellt werden und Product-Lifecycle-Management-Systeme stehen hierbei im Mittelpunkt. Um PRADA als IT-Service zukünftig einem breiten Nutzerkreis bei den Waffensystemverantwortlichen zugänglich zu machen, ist die Überführung des IT-Service auf die private Cloud der Bundeswehr (pCloudBw) bis Ende 2024 geplant. Eine erste Implementierung auf der Entwicklungsumgebung der pCloudBw wurde erfolgreich realisiert, bis zur vollständigen Umsetzung sind jedoch noch einige Schritte zu gehen.

Ausblick

PRADA ist noch ein experimenteller IT-Service zur simulationsgestützten Flottenanalyse und Nutzungsplanung von Waffensystemen. Unter Anwendung wissenschaftlicher Methoden können aber schon heute für ausgewählte Waffensysteme entscheidungsrelevante Kennzahlen und Prognosen auftragsbezogen, datengestützt und teilautomatisiert berechnet werden.

PRADA ermöglicht daher in Ergänzung zur Einschätzung der Waffensystemexperten erstmals eine datengestützte und somit objektive und reproduzierbare Perspektive im Nutzungsprozess. Der Mehrwert, gerade für die Projektleitungen, spricht sich herum. So werden im laufenden Jahr mit dem SPz PUMA, NH90 NTH SeaLion und A400M weitere Waffensysteme in PRADA integriert.

In Verbindung mit dem Private-Cloud-Programm der BWI soll die Prognosefähigkeit mit dem PRADA-WebService als Nukleus als Anwendungsfall im Cloud-Clusterprogramm „Analytics & Simulation“ ausgerollt werden. Eine Entscheidung dazu steht unmittelbar bevor. Dies böte zukünftig vielen Projektleitungen weiterer Waffensysteme die Möglichkeit, diesen IT-Service für die zielgerichtete Nutzungssteuerung zur Verbesserung der Einsatzbereitschaft zu verwenden.

[1] Kombination aus Umweltfaktoren und der Nutzung des Waffensystems

[2] Wehrtechnische Dienststelle für landgebundene Fahrzeugsysteme, Pionier- und Truppentechnik

Text: PlgABw