Als Mitglied im blauen Bund e.V. müssen Sie sich hierfür einloggen.

Sollte ihnen der persönliche Zugang nicht mehr bekannt sein, so wenden Sie sich bitte an den webmaster@blauer-bund.de.

Als Mitglied im blauen Bund e.V. müssen Sie sich hierfür einloggen.

Sollte ihnen der persönliche Zugang nicht mehr bekannt sein, so wenden Sie sich bitte an den webmaster@blauer-bund.de.

Dieser Artikel ist der Vierte von fünf einer Reihe, der im Informationsheft des Blauer Bund e.V. fortgesetzt wird. [Red]

Seit der Annexion der Krim durch Russland und den anhaltenden Kampfhandlungen im Osten der Ukraine ist die regelbasierte euroatlantische Friedens- und Stabilitätsordnung offen infrage gestellt. Diese „Rückkehr“ zwischenstaatlicher Konflikte stellt eine zusätzliche sicherheitspolitische Herausforderung unserer Zeit dar, die sich nicht zuletzt auch wesentlich auf den Charakter möglicher zukünftiger Einsatzszenare der Streitkräfte auswirkt.

Für die Bundeswehr bringt das nach Jahren der ausschließlichen Konzentration auf Einsätze im Rahmen des Internationalen Krisenmanagements (IKM) die Notwendigkeit mit sich, nun zusätzlich die umfassende Befähigung zur kollektiven Landes- und Bündnisverteidigung (LV/BV) zurückerlangen zu müssen.

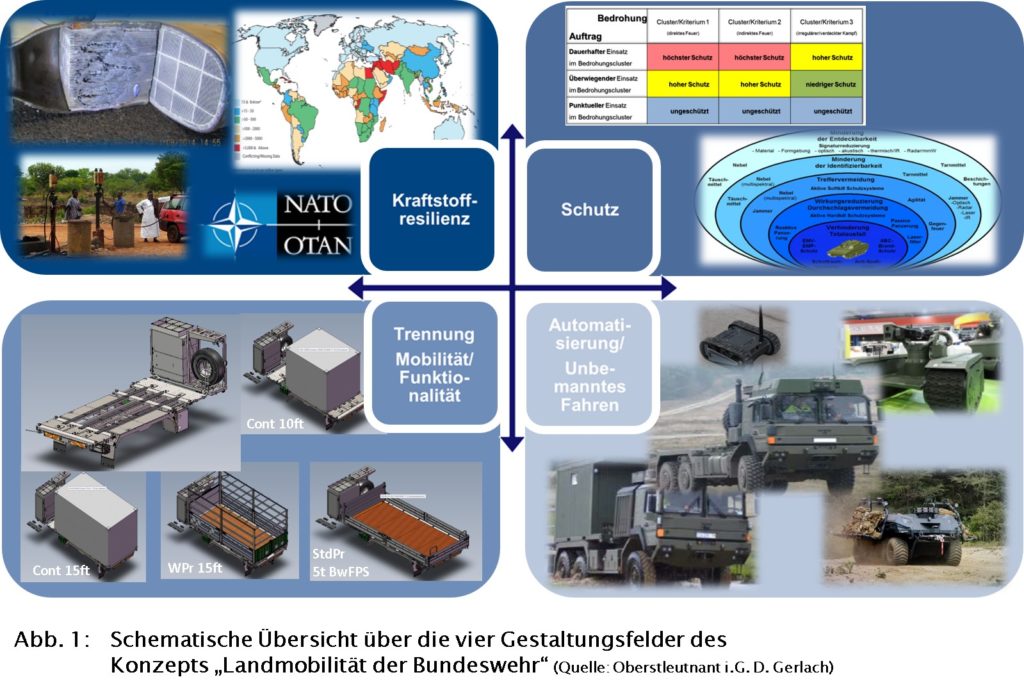

Dazu ist es erforderlich, diesen Charakter insbesondere bezüglich LV/BV zu analysieren und spezifische Anforderungen abzuleiten. Dabei hat in Bezug auf den Erfolg der Operationsführung insbesondere der Aspekt Schutz der Operation einen sehr bedeutenden Stellenwert. Eine wesentliche Fragestellung richtet sich dabei auf die Art und die Intensität der Bedrohung und damit verbunden auch auf die Frage, mit welchem Schutz dieser zu begegnen ist. Dies wird absehbar auch für die Landmobilität zu einem fundamentalen Umdenken führen. Mit dem Konzept Landmobilität der Bundeswehr wird zum einen der bisher erfolgreich eingeschlagene Weg der Modernisierung bruchfrei fortgesetzt und zum anderen werden zukunftsweisende und klare qualitative Vorgaben gegeben. Diese sind die Leitplanken für den notwendigen Aufwuchs und die dringende Regeneration – u.a. auch mit Vorgaben zur Ableitung einer sinnvollen Gewichtung von geschützten zu ungeschützten Fahrzeugen. Dem elementaren Stellenwert im militärischen Kontext angemessen, ist Schutz eines von vier Gestaltungsfeldern dieses Konzepts und Schwerpunkt dieses Artikels.

Begriff Schutz in Bezug auf Fahrzeuge

Militärische Fahrzeuge müssen einen nach Zweck, Risiko und Funktion abgestuften Schutzgrad aufweisen. Grundsätzlich sollte der Einsatz von Soldaten immer mit bestmöglichem Schutz erfolgen. Aus dieser singulären Überlegung heraus eine Vollausstattung der Bundeswehr mit geschützten Fahrzeugen abzuleiten, wäre jedoch aus mehreren Gründen nicht sinnvoll.

Zum einen sind die klassischen geschützten Fahrzeuge deutlich schwerer als die ungeschützten Varianten, was immer zu Lasten von Mobilität und Geschwindigkeit geht sowie regelmäßig einen höheren Verschleiß mit sich bringt. Auch die deutlich höheren Beschaffungskosten im Vergleich zu fähigkeitsbezogen gleichwertigen, ungeschützten Fahrzeugen machen schnell klar, dass eine Vollausstattung mit geschützten Fahrzeugen im Spannungsfeld der effizienten Nutzung von Ressourcen und auftragsgerechter Ausstattung nicht sachgerecht wäre.

Außerdem sind bei LV/BV neben rein konstruktiven Maßnahmen regelmäßig auch taktische Schutzmaßnahmen vorzusehen, welche die eigenen Wirkungsmöglichkeiten unter Berücksichtigung der Fähigkeiten eines Gegners optimal zur Entfaltung bringen, um auf diese Weise das Schutzniveau der Fahrzeuge zu erhöhen. Es kommt demzufolge insbesondere bei LV/BV darauf an, unter anderem die eigene Wirkungsmöglichkeit mit hoher Priorität einzubeziehen. Der alte Grundsatz „Wirkung geht vor Deckung“ macht diesen bewährten Gedanken greifbar.

Schutz ist also als System sich ergänzender Maßnahmen und Mittel zu verstehen, das dem Erhalt der Handlungs- und Einsatzfähigkeit dient und so essentiell zur Landmobilität als wesentlicher Pfeiler in Landoperationen beiträgt.

Schutzbedarf

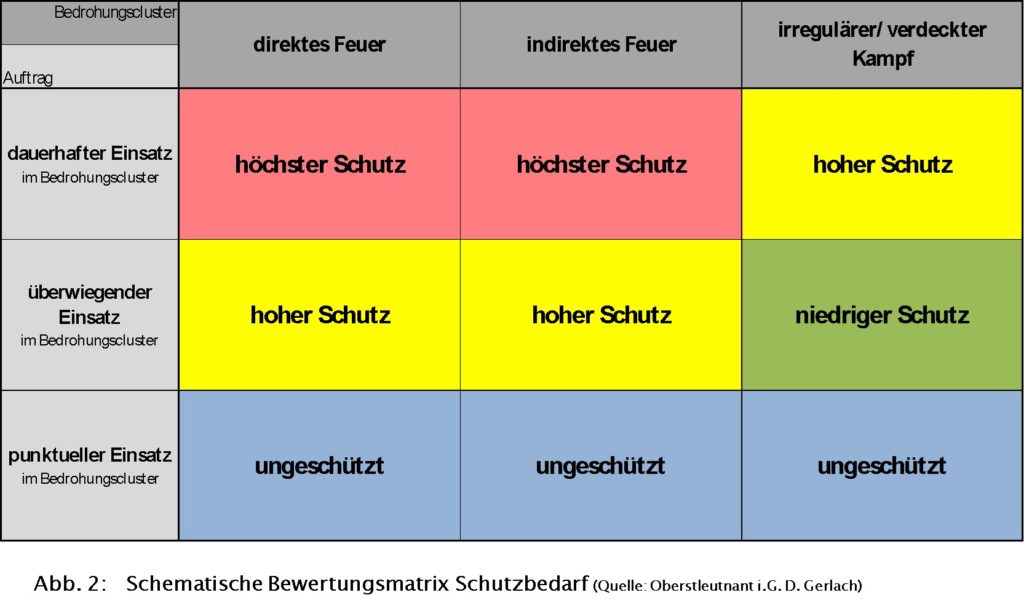

Für die LV/BV ergibt sich der Schutzbedarf aus dem konkreten Auftrag und der daraus abgeleiteten differenzierten Bedrohung. Die Ableitung erfolgt regelmäßig als Kombination der zu erwartenden Bedrohungsart (Bedrohungscluster) und der Einsatzdauer/-häufigkeit innerhalb dieses Bedrohungsclusters.

Der zu erwartende Zeitraum, in dem ein Fahrzeug einer spezifischen Bedrohung ausgesetzt ist, unterscheidet den dauerhaften, den überwiegenden und den punktuellen Einsatz der jeweiligen Kräfte im entsprechenden Bedrohungscluster. Ein dauerhafter Einsatz ist gegeben, wenn der Kernauftrag durchweg im angegebenen Bedrohungscluster erfüllt wird. Unter überwiegendem Einsatz ist zu verstehen, dass der Kernauftrag dazu zwingt, sich regelmäßig und für längere Zeit in dem angegebenen Bedrohungscluster aufzuhalten. Bei punktuellem Einsatz ist ein zeitlich eng begrenzter Aufenthalt möglich, aber nicht Teil des Kernauftrags.

Es sind grundsätzlich also die Fragen „Welcher Bedrohung bin ich ausgesetzt?“ und zusätzlich „Wie lange bin ich dieser Bedrohung ausgesetzt?“ zu beantworten. Daraus ergibt sich ein abgestufter Schutzbedarf von „höchstem Schutz“, „hohem Schutz“, „niedrigem Schutz“ bis „ungeschützt“.

Nach Ableitung des grundsätzlichen Schutzbedarfes ist zu entscheiden, welche Maßnahmen geeignet sind, um den ermittelten Bedrohungen angemessen zu begegnen und damit das notwendige Schutzniveau zu erreichen.

Schutzniveau

Schutzbedarfe können u. a. konstruktiv durch Maßnahmen gemäß den unterschiedlichen Schutzklassen nach dem NATO Standardization Agreement (STANAG) 4569 gedeckt werden. Dies ist die vermutlich gängigste Maßnahme, da es sich um passiven Schutz durch Panzerung handelt. Hierbei sind bezüglich der Schutzklassen ballistischer Schutz, Minenschutz und Schutz gegen Improvised Explosive Devices (IED) zu betrachten. Niedriger Schutz kann prinzipiell auch mit modularen Schutzelementen erreicht werden, während hoher und höchster Schutz in aller Regel eines integrierten Schutzansatzes bedarf.

Diese Panzerungsmaßnahmen sind jedoch bei weitem nicht die einzigen Maßnahmen zum Erreichen eines adäquaten Schutzniveaus, zudem sind sie meist sehr teuer und reduzieren aufgrund des vergleichsweise hohen Gewichts auch die Mobilität und die Zuladungsreserven für mögliche weitere Fähigkeiten. Die Agilität eines Fahrzeuges wird jedoch durch ein geringes Leistungsgewicht erreicht. Daher sinken bei unveränderten Leistungsdaten Agilität, Mobilität und Nutzlast, sobald die Masse durch Schutzkomponenten am Fahrzeug steigt. Für die Mobilität sind sowohl Aspekte einer Befahrbarkeit verschiedener Oberflächenprofile (z. B. Befahrbarkeit von (feuchten) Böden mit reduzierter Tragfähigkeit) als auch Einschränkungen bei der Verlegefähigkeit (z. B. hinsichtlich Größe und Gewicht) zu betrachten. Es geht beim Thema Schutz also auch um die möglichen Einsatzoptionen eines Fahrzeugs.

Ergänzend oder wenn das abgeleitete notwendige Schutzniveau nicht alleine durch Maßnahmen entsprechend STANAG 4569 systemverträglich erreicht werden kann, können weitere Schutzfaktoren zum Erreichen des erforderlichen Schutzniveaus beitragen. Diese sind bspw. Bewaffnung, aktive Schutzsysteme, Wirkmittelwerfer, (multispektrale) Silhouettenreduzierung, Schutzzeichen, Geländegängigkeit und taktische Verfahren.

Entscheidend für das Erreichen des angestrebten Schutzniveaus ist demzufolge das Gesamtsystem, das die konstruktiven Maßnahmen zur Härtung/Panzerung und alle weiteren auf die spezifische Bedrohung bezogenen Schutzfaktoren umfasst. Nur durch die unterschiedliche Gewichtung all dieser Aspekte zur Herstellung eines adäquaten Schutzniveaus der Landfahrzeugflotte ist die bestmögliche Ausstattung erreichbar.

Es bleibt festzuhalten, dass Wirkung und Auftragserfüllung bei LV/BV stets Vorrang haben, Risiken daher gegebenenfalls hinzunehmen sind. Ein angemessenes Schutzniveau hilft jedoch, diese Risiken deutlich zu reduzieren und damit wiederum zum Gesamterfolg beizutragen.

Gesamtsystem Schutz

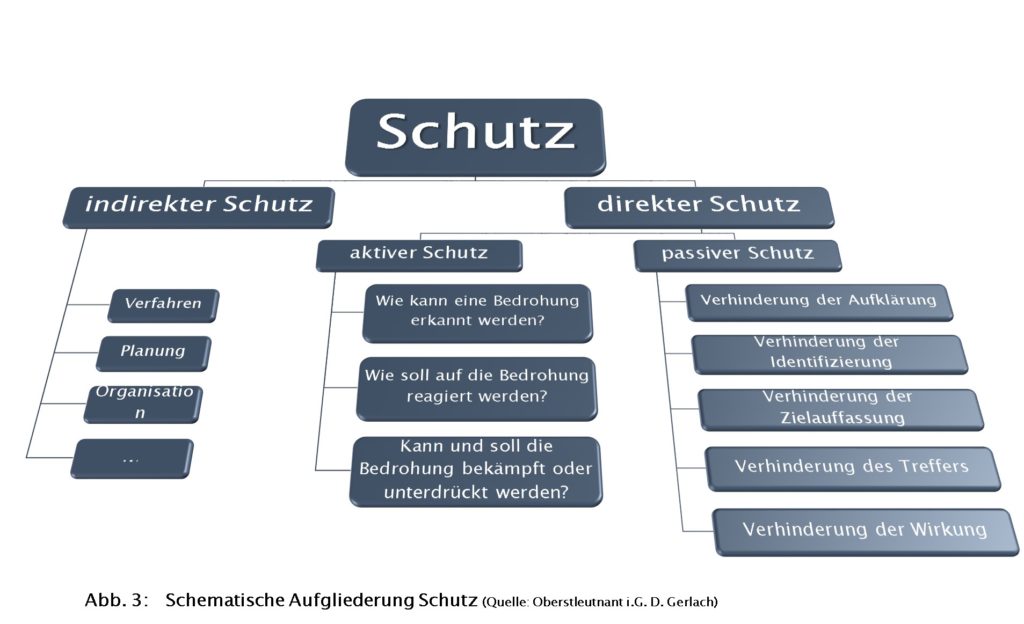

Unter Schutz sind alle Maßnahmen und Mittel zur Begegnung von Bedrohungen, insbesondere durch gegnerische Einwirkung, sowie zum Erhalt der eigenen Handlungsfähigkeit und der Einsatzfähigkeit eigener Kräfte und Mittel zu verstehen. Im Schwerpunkt sollen Aufklärung, Zielerfassung, Treffer, Durchschlag und Wirkung im getroffenen Ziel durch gegnerische Kräfte verhindert werden. Mögliche Kollateralschäden sind in die eigene Bewertung mit einzubeziehen. Der Schutzbedarf eigener Kräfte kann an der Führungs-, Aufklärungs- und Wirkungsfähigkeit möglicher Gegner gemessen werden. Schutz besteht somit aus einem integralen System von Maßnahmen in Abhängigkeit von und im Spannungsfeld zwischen Auftragslage und Bedrohung.

Dabei ist Schutz wie folgt zu differenzieren:

Indirekter Schutz ist am wirksamsten, je höher die Ebene ist, die solche Rahmenbedingungen vorgibt. Strategisch können so langfristige und organisationsdurchdringende Maßnahmen greifen (bspw. durch Aus- und Weiterbildung). Auf taktischer Ebene werden diese Maßnahmen viel konkreteren Charakter haben, und zwar als unmittelbare, angemessene Antwort auf die vermutete Absicht des Opponenten, aber eben keine systemübergreifende Gültigkeit haben.

Besonders in einer auf Initiative zielenden Operationsführung sind auf allen Ebenen Maßnahmen des aktiven Schutzes grundsätzlich vorrangig gegenüber Maßnahmen des passiven Schutzes.

Die verschiedenen Maßnahmen von Schutz sind interdependent, bilden ein Gesamtsystem und sind deshalb umfassend zu betrachten.

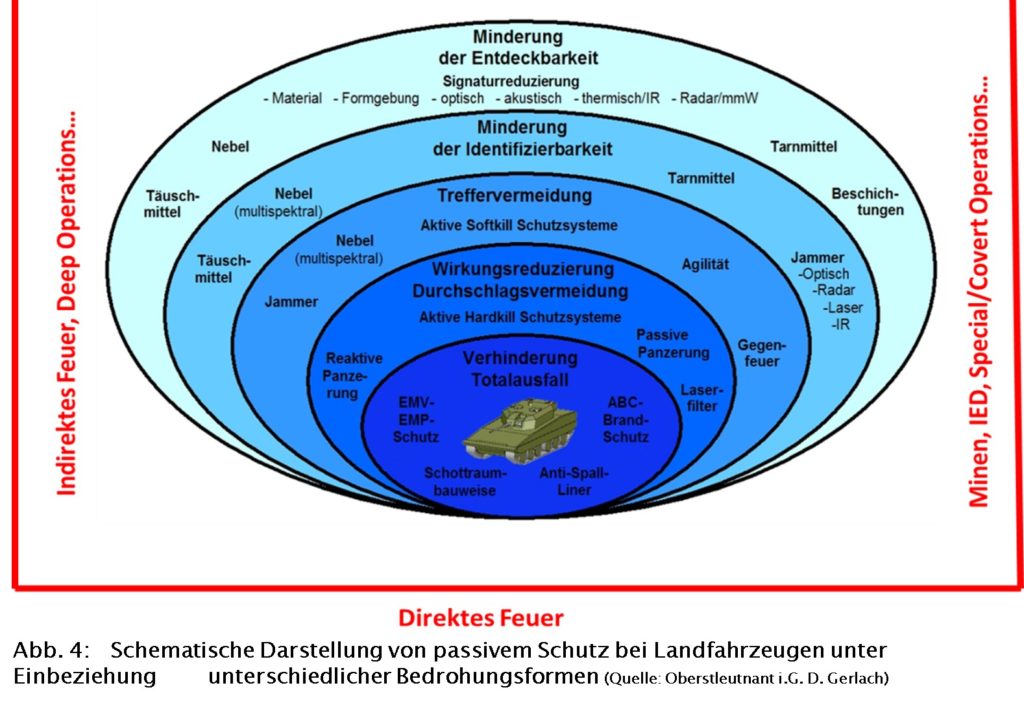

Landfahrzeuge können mit baulichen Elementen passiven Schutz gewährleisten, etwa in der Art eines Zwiebelschalenprinzips. Zuerst soll die Entdeckbarkeit und Identifizierbarkeit gemindert werden, da damit die Zielauffassung des Gegners erschwert wird. Falls es dennoch zur Auslösung eines kinetischen Penetrators – also klassisch zu einem Beschuss – gekommen ist, sollen sich treffervermeidende Komponenten schützend auswirken. Ist deren Erfolg nicht gegeben, muss die Wirkung vermindert, also am besten ein Durchschlag verhindert werden. Und als innerster Kern dieser Zwiebelschale bleibt, zumindest einen Totalausfall zu verhindern bzw. ein Überleben der Insassen und die weitere, wenn auch eingeschränkte, Nutzbarkeit des Fahrzeugs zu sichern.

Zielkonflikt Schutz und Mobilität

Um für Streitkräfte die bestmögliche Ausstattung auch bei Landfahrzeugen zu erreichen, gilt es ganz besonders, das Spannungsfeld zwischen Schutz und Mobilität auf der Suche nach Optimierungen im Auge zu behalten.

Schon bei der Konfiguration und späteren Konstruktion von Fahrzeugen stellt dieses vielleicht die größte technische Herausforderung dar. Ziel ist es, hohe Mobilität und bedrohungsgerechten, einsatzoptimierten Schutz des Fahrzeugs und seiner Besatzung in einem ausgewogenen Verhältnis zu vereinen. Wie aufgezeigt, benötigt passiver Schutz durch Panzerung regelmäßig viel Masse, was immer zulasten von Agilität, Mobilität und Nutzlast geht.

Daher ist es sinnvoll, Fahrzeugsysteme abgestuft und bestmöglich angepasst auf den vorgesehenen Einsatzzweck auszustatten. Dabei ist insbesondere unter Berücksichtigung des Familiengedankens auch die Möglichkeit zu betrachten, ungeschützte Fahrzeuge für den Betrieb Inland einzusetzen, die mit skalierbarem Schutz gehärtet oder – im Falle von LKW – darüber hinaus für den Einsatz mit geschützten Fahrerhäusern ausgestattet werden können.

Die Fähigkeit, sich gegen Angriffe zur Wehr zu setzen, ist neben Panzerung, Tarnung und dem Vermögen, sich gegnerischer Bedrohung durch eine hohe taktische Beweglichkeit zu entziehen, essentieller Bestandteil des Gesamtsystems Schutz. Folgerichtig muss auch die Bewaffnung beim Abwägen von Schutzmaßnahmen mit einbezogen werden.

Mit Priorität auf der Erfüllung des Kernauftrages sind die zur Wahl stehenden Maßnahmen effektiv auszubalancieren. Eine gezielte und gewichtete Kombination aller Mittel (bspw. Bewaffnung, aktive Schutzsysteme, Maßnahmen zur Silhouettenverkleinerung und taktische Verfahren) liefert demzufolge den bestmöglichen Beitrag zur Erhöhung des Schutzniveaus.

Eine Landmobilität, die dieses Verständnis des Gesamtsystems Schutz mit Leben füllt, leistet einen wichtigen Beitrag, dass Deutschland auch in Zukunft in der Lage sein wird, seinen sicherheitspolitischen Verpflichtungen gemäß Grundgesetz und auch innerhalb der verschiedenen Bündnisse, wie NATO und EU, angemessen nachzukommen.

Autor und Abbildungen: Oberstleutnant i.G. Daniel Gerlach, BMVg Plg II 5

Elemente der Weiterentwicklung

Das Zentrum Kraftfahrwesen der Bundeswehr (ZKfWBw) ist zentraler Dienstleister der Bundeswehr und trägt entscheidend zum sicheren Kraftfahrbetrieb im Grundbetrieb, in Übungen und den Einsätzen bei. Die Regelung des Kraftfahrbetriebes, gut ausgebildete Kraftfahrerinnen bzw. Kraftfahrer (KfBw) und betriebssichere militärische Fahrzeuge sind hierfür wesentliche Voraussetzungen. Für den Erhalt dieser verantwortungsreichen Rolle, im Kern die Sicherstellung erforderlicher Leistungen und Beiträge zur Bereitstellung einsatzbereiter Kräfte im gesamten Aufgabenspektrum der Bundeswehr, ist eine wirksame Weiterentwicklung unabdingbar. Das Kraftfahrwesen wird dabei zukünftig besonders beeinflusst sein durch:

Abb. 1: Einflussfaktoren

Qualifizierung der Kraftfahrerinnen bzw. Kraftfahrer

Das ZKfWBw ist für die Kraftfahrgrundausbildung (KfGA) aller Bedarfsträger der Bundeswehr verantwortlich. Die lehrgangsgebundene Individualausbildung erfolgt heute in 20 Kraftfahrausbildungszentren, die über das gesamte Bundesgebiet verteilt sind. Sie bilden bis zu 2.000 Fahrschülerinnen und Fahrschüler zeitgleich aus. Damit ist das ZKfWBw die größte Ausbildungseinrichtung der Bundeswehr für lehrgangsgebundene Individualausbildung.

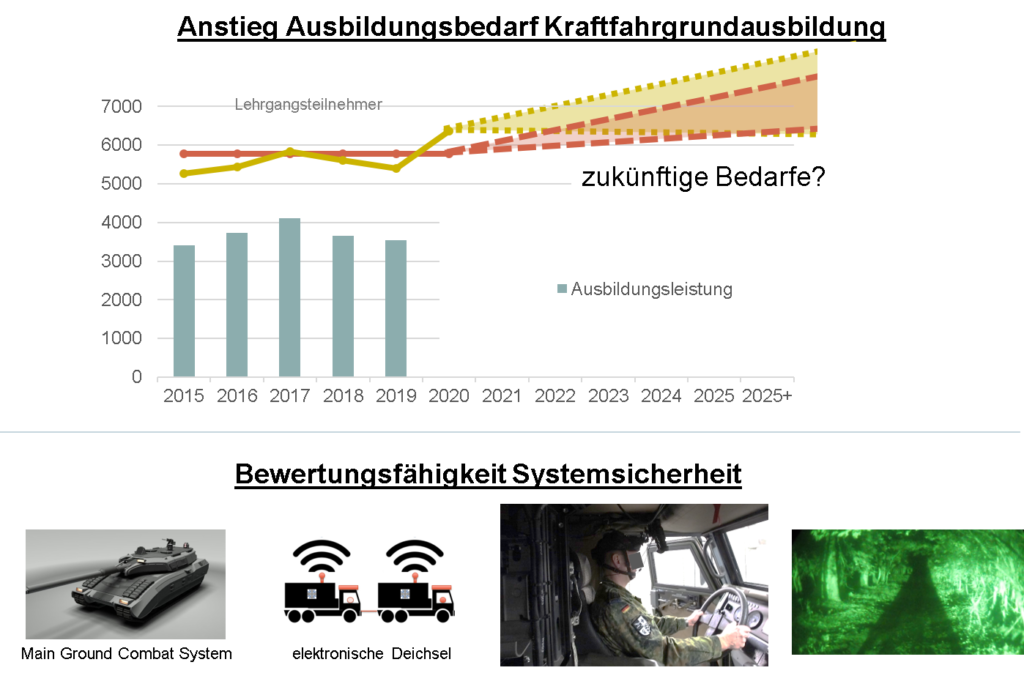

Das Fähigkeitsprofil der Bundeswehr zeigt für das Kraftfahrwesen einen signifikanten quantitativen Anstieg der Ausbildungsbedarfe auf, resultierend aus zusätzlichem Personal (Trendwende Personal) und der stufenweisen Erhöhung der materiellen Ausstattung der Truppe (Trendwende Material), besonders signifikant bei geschützten Radfahrzeugen sowie Kettenfahrzeugen. Mit der Einführung neuer Fahrzeugtypen treten qualitative Komponenten hinzu. In Summe erfordern diese Entwicklungen eine tragfähige Anpassung der Kraftfahrausbildungsorganisation (KfAusbOrg). Aufgrund der weiterhin begrenzten personellen Ressourcen der militärischen Fahrschulorganisation, ist eine Schwerpunktverlagerung unabdingbar. Diese erzwingt die Konzentration auf die bundeswehrspezifischen Ausbildungsklassen (geschützte/gepanzerte Fahrzeuge, Kettenfahrzeuge), unter gleichzeitiger verlässlicher Abstützung auf externe Leistungserbringung bei den vorwiegend zivil vergleichbaren Ausbildungsklassen. Das Vorhalten eigener Kompetenzen als Rückfalloption, zur Grundbefähigung und Erhalt der Beurteilungsfähigkeit, ist davon unbenommen und entsprechend vorzusehen.

Die kompetenzorientierte Aus-, Weiter- und Fortbildung von KfBw wird aufgrund der notwendigen Einbindung zukünftiger technischer Neuerungen darüber hinaus neue Herausforderungen aber genauso auch Möglichkeiten bieten. Der bewährte, ressourcenschonende, unterstützende Einsatz von Simulatoren ist durch zukunftsweisende Komponenten, wie z.B. Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR) weiter zu ergänzen. Die zu vermittelnden Lerninhalte werden sich an den steigenden technischen Fähigkeiten der Fahrzeuge und den damit einhergehenden neuen Herausforderungen für die KfBw ausrichten, um einen uneingeschränkten Einsatz der KfBw im Grundbetrieb und im gesamten Aufgabenspektrum und somit allen Einsatzszenaren auch zukünftig zu ermöglichen. Wesentliche Voraussetzungen für die zielgerichtete Anpassung der KfAusbOrg und die Umsetzung von Handlungsmöglichkeiten alternativer Bedarfsdeckung im Zeitfenster ab 2024, sind Ermittlung und Anerkennung eines, stets am Fähigkeitsprofil der Bundeswehr orientierten, Ausbildungsbedarfs und der zur Verfügung stehenden Jahresarbeitszeit von Militärkraftfahrlehrern. Die entsprechenden Vorarbeiten sind weit fortgeschritten, so dass, nach den erforderlichen Billigungsgängen, die Möglichkeiten der Bedarfsdeckung, unter Berücksichtigung der Initiativen zur Teilvergabe KfGA A (Motorrad) und KfGA B (Pkw), eingeleitet werden können. Hierzu notwendige Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen (WU) werden entsprechend zu veranlassen sein. Flankierend dazu werden bereits einzelne Maßnahmenpakete für die Produkte EAGLE, BOXER, PUMA und LEOPARD 2 fortentwickelt, um die akuten Ausbildungsbedarfe zu decken. Diese Maßnahmen umfassen u.a. die Beschaffung zusätzlicher Fahrschulfahrzeuge und Ausbildungsmittel und werden durch notwendige Variantenanpassungen zu ergänzen sein. Ertüchtigung und Neubau von Infrastruktur für Simulatoren runden dieses Vorgehen ab. Alle Handlungsstränge verlangen planerische Präzision, nachhaltige Ressourcenbereitstellung und eine engmaschige Überwachung der Realisierungsfortschritte.

Multinationale Verbände und gemeinsame, wechselseitige Nutzung von militärischen Fahrzeugen unterschiedlicher Nationen setzen zudem eine internationale Harmonisierung der Kompetenzen der Kraftfahrer voraus, die bisher so noch nicht festgelegt ist. Hier wird angestrebt, zweckmäßige Handlungsmöglichkeiten zu implementieren, die – insbesondere im Hinblick auf die Partner Niederlande und Frankreich – bereits heute unmittelbare Relevanz im jeweiligen Truppenalltag der Teilstreitkräfte haben. Das ZKfWBw strebt dazu über die ECRAF (European Commission for the Road Safety in the Armed Forces) und ggf. bilateral eine Harmonisierung der Kompetenzen der Kraftfahrer auf EU bzw. NATO-Ebene an, die eine interoperable und auftragsangemessene Verwendung von Kraftfahrern und Militärfahrzeugen zukünftig erleichtern kann. Auch die in Kooperation zu entwickelnden bzw. zu beschaffenden Produkte, wird die erforderliche Ausbildung des Bedienungspersonals angemessen zu berücksichtigen haben. Nur so kann eine zeit- und auftragsbezogene Ausbildung mit Beginn der jeweiligen Nutzungsphasen sichergestellt werden.

Abb. 2: Wesentliche Determinanten

Bewertungsfähigkeit System-und Verhaltenssicherheit

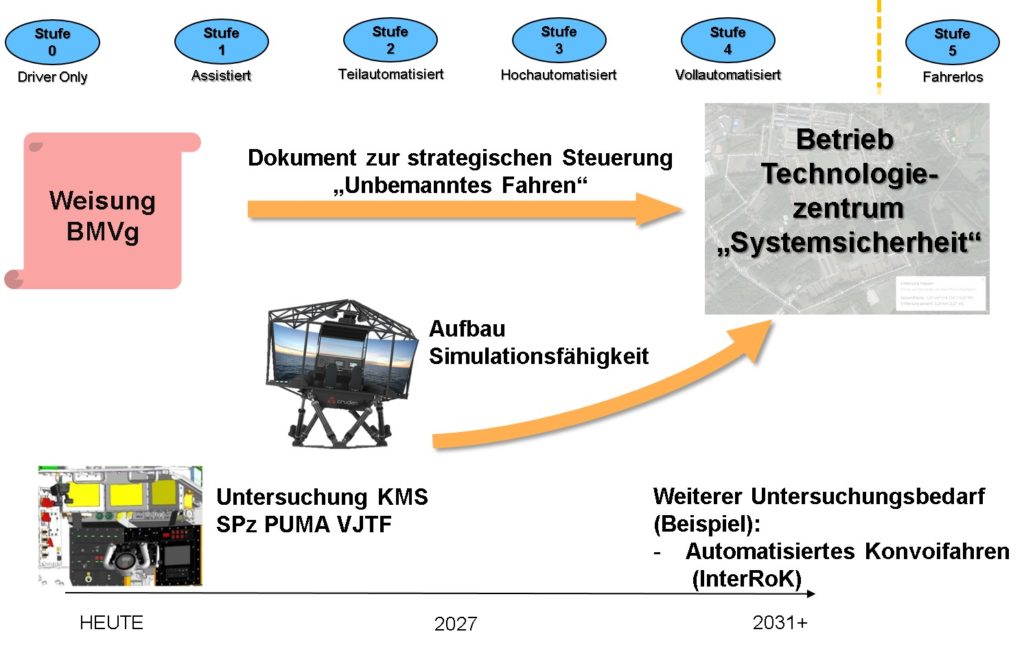

Die Zulassungen moderner Plattformen, Fahrzeuggenerationen und Kampfwertsteigerungen erfordern eine neue Qualität der Begutachtung zur Feststellung der System- und Verhaltenssicherheit. Militärische Fahrzeuge können auch dann eine Betriebserlaubnis erlangen, wenn zivile Vorschriften zur Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit beim Betrieb der Fahrzeuge noch nicht verfügbar sind oder im Bedarfsfall von Vorschriften abgewichen werden muss. Dies ist jedoch an hohe gesetzliche Hürden geknüpft. Zwingende Voraussetzung hierfür ist eine positive zulassungsrechtliche Bewertung. Insbesondere die mit der Trendwende Material einhergehende Planung und Realisierung von neuen Systemen mit automatisierten Fahrfunktionen und von Sichtsystemen zum Führen von Fahrzeugen, führt zur Notwendigkeit einer neuen, bisher nicht vorhandenen Fähigkeit bezüglich der Bewertung von System- und Verhaltenssicherheit. Wurde bisher vor allem Funktionssicherheit bewertet (Hinreichende Bremswirkung, Lenkkräfte, Kippstabilität usw.), müssen dann zusätzliche Fragestellungen beantwortet werden, die in erster Linie der Verhaltenssicherheit zuzuordnen sind. Reagiert beispielsweise die automatisierte Fahrfunktion wie erwartet oder sind Fahrer mit dem gewählten Sichtsystem in der Lage das Fahrzeug sicher zu führen? Erste Teilfähigkeiten zu diesem ergänzenden Ansatz der Bewertung von System- und Verhaltenssicherheit werden allerdings schon jetzt benötigt, z.B. beim SPz PUMA VJTF, Main Ground Combat System oder Untersuchungen zum teilautomatisierten Fahren. Sie sind jedoch derzeit nicht aufbauorganisatorisch hinterlegt. Zusätzlich sind in der Regel nicht in die Bundeswehr eingeführte Mess- und Prüfmittel zur Begutachtung erforderlich. Diese müssen über das jeweilige Projekt bereitgestellt werden oder sind dezentral zu beschaffen. Weitere Elemente, wie beispielsweise die Eignung neuer Nachtsichtbrillen als Kraftfahrerbrillen, die Untersuchung von Kamera-Monitor-Systemen im SPz PUMA VJTF und GTK BOXER oder das System InterRoK (Interoperabler Robotik Konvoi oder „elektronische Deichsel“), setzen bereits heute dies neuartigen Bewertungsfähigkeiten voraus. Die Feststellung, ob die Systeme eine verkehrssichere Nutzung ermöglichen, ist eine unverzichtbare Grundvoraussetzung der Zulassung und so ggf. ein Ausschlusskriterium für die Übernahme in die Nutzung. Ist eine Bewertung der System-und Verhaltenssicherheit für neue bzw. modernisierte Produkte und Fahrzeuge nicht möglich, kann eine Betriebserlaubnis nicht erteilt werden und es sogar zum Projektabbruch kommen. Vor dem Hintergrund der Zulassungsfähigkeit von Projekten ist daher die Entscheidung des ZKfWBw bereits zu Projektbeginn zwingend erforderlich.

Abb. 3: Systemsicherheit im Wandel

Die beschriebene, aber gleichwohl noch nicht strukturell abgebildete Fähigkeit, hat damit durchaus strategische Relevanz. Zur Gewährleistung der schon heute durchzuführenden Bewertungen, hat das ZKfWBw – zu Lasten anderer Fähigkeiten und zeitlich begrenzt – eine Projektgliederung eingenommen, um zumindest ablauforganisatorisch eine rudimentäre Anfangsbefähigung zu erreichen. Zur nachhaltigen Aufgabenwahrnehmung und um am Puls des technischen Fortschritts zu bleiben, sind die Aufstellung und personelle Alimentierung eines Technologiezentrums KfW mehr als deutlich geboten. Damit erhält die Bundeswehr eine aufbauorganisatorische Befähigung und einen Exzellenzort zur Bewertung der System- und Verhaltenssicherheit von neuen Fahrzeugtechnologien. Parallel ist eine angemessene und zukunftsorientierte Testinfrastruktur vorzusehen. Nur bei kurzfristiger Schließung dieses Fähigkeitsdefizits, kann die Bewertung der System- und Verhaltenssicherheit, als unverzichtbare Grundlage für die Erteilung einer Betriebserlaubnis für Fahrzeuge mit automatisierten Fahrfunktionen und Sichtsystemen, für Kraftfahrer sichergestellt bzw. früher in das Projektdesign eingebracht werden. Das zur Etablierung einer Grundbefähigung benötigte Personal (rund 35 militärische sowie 7 zivile Dienstposten) dieses, auch im Lichte von Attraktivität, wegbereitenden „Technologiezentrums KfW“, wird durch das LogKdoBw in die Fortschreibung des Fähigkeitsprofils eingebracht und ebenso ein entsprechender Stationierungsort zur Entscheidung vorgeschlagen werden. Es werden zunehmend auch Fähigkeiten und Zuständigkeiten anderer Bereiche der Bundeswehr zu berücksichtigen und integrieren sein. Hierzu zählt prominent die Zusammenarbeit mit den Universitäten der Bundeswehr im Rahmen der Nutzung von Simulation zur Bewertung von Systemen. Aber auch die Fähigkeiten des Kommandos CIR zur Sicherstellung einer „automotive cybersecurity“ sind entsprechend einzubringen. Die Fähigkeit zur Bewertung solcher Systeme muss stets parallel zu den entsprechenden Rüstungsprojekten gedacht, aufgebaut und sichergestellt werden. Zu bewertende militärische Fahrzeuge mit sehr hohem Automatisierungsgrad sind ab 2031 zu erwarten, bis dahin muss ein leistungsfähiges „Technologiezentrum KfW“ seinen Wirkbetrieb über einen Zwischenschritt in 2027 aufgenommen haben.

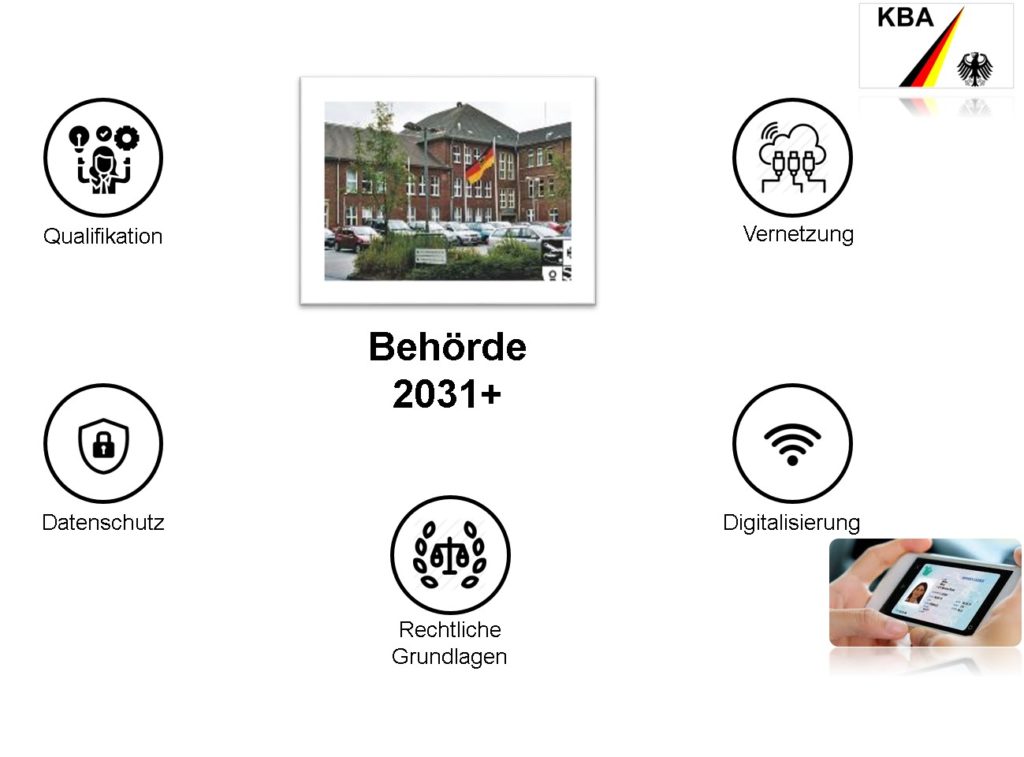

Perspektiven Behördenbetrieb

Das Kraftfahrwesen der Bundeswehr ist und bleibt an Recht und Gesetz gebunden. Die Anteile der behördlichen Aufgaben des Zentrums sind in der Zentralen Militärkraftfahrstelle in Mönchengladbach zentralisiert. Für die zweckmäßige Begutachtung von Fahrzeugen und die Durchführung von Fahrerlaubnisprüfungen werden hierzu derzeit acht Außenstellen unterhalten. Die gesamtstaatlichen behördlichen Prozesse sind bisher noch nicht durchgehend digitalisiert, wodurch sich Vorgänge häufig personal- und zeitintensiv gestalten und durch die vorhandenen Medienbrüche fehleranfällig sind. Die in den letzten Jahren erfolgte datentechnische eigene Anbindung an das Kraftfahrtbundesamt war eine große, gleichwohl alternativlose Kraftanstrengung aller Beteiligten, in deren Folge auch eine Neubewertung im Handlungsfeld Datensicherheit zu erfolgen hatte. In dieser Neubewertung sind behördliche Vorgänge zu einem hohen Anteil datenschutzrechtlich eingestuft worden, so dass hier die fortlaufende Ausfächerung der Digitalisierung eine Entlastung bei der Bearbeitung bringen muss. Sukzessive werden zentrumsinterne Vorgänge und bereits bestehende – absehbar nicht zukunftssichere – Lösungen im Hinblick auf erfolgversprechendes Veränderungspotential betrachtet. In Verbindung mit dem Zentrum für Softwareentwicklung der Bundeswehr und der BWI werden konkret Ansätze identifiziert, um Prozesse zu digitalisieren und „Drehstuhlschnittstellen“ zu minimieren. Vielversprechende Optionen hinsichtlich einer fortschreitenden und entlastenden Digitalisierung bieten ebenfalls die Bereiche Unfalldatenbank und Fahrauftragsverwaltung sowie die zukünftige Fahrschülerverwaltung. Ergänzend wird der Wandel der klassischen Dokumente, wie Fahrerlaubnis, Fahrtennachweisheft und Fahrauftrag in Papierform, zu vollziehen sein. Auch hier ist der Einsatz neuer Technologien zu erwarten, aber stets mit Augenmaß und unter Berücksichtigung von Aufwand, Nutzen sowie datenschutzrechtlicher und besonders operativer Belange. Erfordernisse sind erkannt und Lösungsmöglichkeiten identifiziert, um eine zukunftsträchtige und bedarfsgerechte Aufstellung des Kraftfahrwesens zu vollziehen. Die erforderliche Fachkompetenz, Leistungsfähigkeit und Tatkraft ist vorhanden und soll zeitnah mit angemessener Ressourcenzuordnung verklammert werden.

Abb. 4: Handlungsfeld Behördenbetrieb

Autor und Bilder: LogKdo Bw

Dieser Beitrag ist der Sechste einer 6-teiligen Artikelserie. Teil 1 & 2 wurden im Newsletter Januar veröffentlicht, Teil 3 & 4 finden sie im Newsletter April, 5 & 6 in diesem Newsletter [Red.]

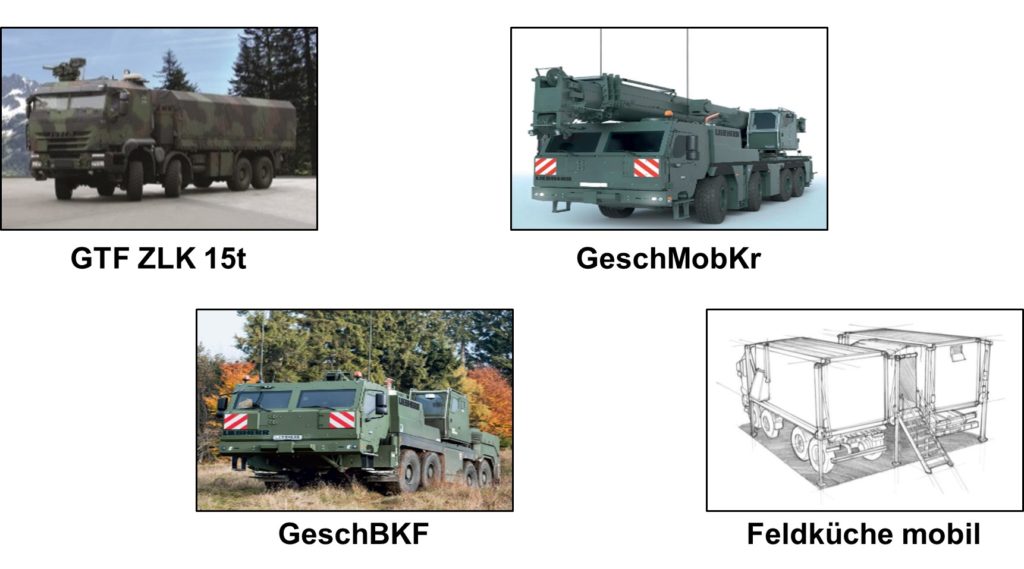

Die Beseitigung von Ausstattungs- und Fähigkeitslücken hat im Logistikkommando der Bundeswehr oberste Priorität. Seit 2020 werden u.a. ungeschützte Transportfahrzeuge in spürbarem Umfang ausgeliefert. Nachfolgend werden anhand ausgewählter „Hauptwaffensysteme der Logistik“ aktuelle Entwicklungen dargestellt.

Handlungsrahmen

Die Refokussierung auf die Landes- und Bündnisverteidigung (LV/BV) strukturiert die Entwicklungslinien des Logistischen Systems der Bundeswehr (LogSysBw) in besonderem Maße. Sie erfordert, neben den Zielmarken in den Bereichen Personal, Ausbildung und Infrastruktur, eine hinreichende materielle Ausstattung und Führungsfähigkeit im Aufgabenbereich Logistik. Die Fähigkeit Operationen im Rahmen LV/BV logistisch unterstützen zu können, stellt eine Zäsur im Bereich der materiellen Ausstattung der mobilen Logistiktruppen der SKB (mobLogTr SKB) dar. Waren in der Vergangenheit die mobLogTrp SKB durchschnittlich etwa nur zu einem Drittel materiell ausgestattet, so war dies mindestens mit Blick auf Ausbildung schwierig und unbefriedigend, die Einsätze im Rahmen von IKM konnten jedoch unterstützt werden, da Personal quasi durch das im Einsatzland verfügbare Material „durchrotiert“ wurde. Die Unterstützung von Operationen im Rahmen von LV/BV wird jedoch sämtliche Logistikkräfte zeitgleich binden, was eine entsprechende materielle Vollausstattung der mobLogTr SKB inklusive der entsprechenden Führungsfähigkeit für einen beweglichen Einsatz unabdingbar macht. Das Fähigkeitsprofil der Bundeswehr (FPBw) spiegelt mit seinen Zwischenschritten und Vorgaben diesen Ansatz grundsätzlich wider und setzt Eckpfeiler für die planerische Umsetzung in den Teilstreitkräften und Organisationsbereichen. Es bildet die schrittweise Modernisierung der Bundeswehr insgesamt ab und ist damit auch für die der Logistikkräfte der Bundeswehr, die wesentlicher Bestandteil der im FPBw beschriebenen Systemverbünde sind, die grundlegende Referenz.

Die Vollbefähigung zur LV/BV ist Maßstab für die zukünftige Ausstattung eigener Kräfte. Parallel zu dieser Befähigung gilt es, aktuelle und zukünftige Einsätze, einsatzgleiche Verpflichtungen sowie innerstaatliche subsidiäre Leistungen weiterhin verlässlich zu unterstützen bzw. zu erbringen. Mit den durch das Logistikkommando der Bundeswehr (LogKdoBw) bereitzustellenden Fähigkeiten wirkt sich die quantitative und qualitative materielle Ausstattung unmittelbar und letztendlich durchschlagend auf die Auftragserfüllung der gesamten Streitkräfte aus.

In diesem Beitrag kann und wird keine grundsätzliche Diskussion oder gar Bewertung hinsichtlich von Erfordernissen und Ressourcenallokation innerhalb der Streitkräfte im Allgemeinen oder der Streitkräftebasis im Speziellen vorgenommen.

Klar dürfte sein, dass den Anforderungen und Bedingungen eines domänenübergreifenden, hybriden und komplexen zukünftigen Gefechtsfeldes mit hochpräzisen Waffensystemen globaler Reichweite nicht linear zu begegnen ist. Ein Ansatz in der Diktion „vorne hart und viel sowie hinten weich und wenig“ wird dem Auftrag und der Bedrohung keinesfalls gerecht. Es braucht die Zuweisung von Ressourcen, zweckmäßige Priorisierung und ein breites Verständnis für die Belange der Unterstützung.

Die finanzielle Ausstattung der Bundeswehr wird zudem vor dem Hintergrund der anhaltenden COVID 19 Pandemie ggf. zeitnah zu überprüfen sein. Auswirkungen auf den eigenen Verantwortungsbereich sind dann festzustellen, zu bewerten und entsprechend Möglichkeiten des Handelns und Anpassungen vorzunehmen. Im Sinne eines bundeswehrgemeinsamen „Mindsets“ und im vollen Bewusstsein, dass Logistik nie Selbstzweck immer aber notwendige Voraussetzung ist, wird dies im Verantwortungsbereich des LogKdoBw immer entlang zweckmäßiger Möglichkeiten des Handelns erfolgen.

Geplante Materialzuläufe ausgewählter Systeme

Anhand ausgewählter Systeme wird nachfolgend dargestellt, wo im Bereich von Ausrüstung und Ausstattung der Logistik schon erfreuliche aber genauso erforderliche Entwicklungen eingetreten sind und sich die „Trendwende Material“ positiv bemerkbar macht.

Abb. 1: Geplante Materialzuläufe ausgewählter „Hauptwaffensysteme“ (1)

Der Blick auf die VJTF23 und die Wegmarke 2027 des FPBw unterstreichen die Notwendigkeit des Zulaufs von Großgerät im Bereich Umschlag und Transport. Dem Projekt Wechsellader kommt hierbei herausgehobene Bedeutung zu, da diese Systeme dringend benötigt werden, um in Ergänzung zu der vorhandenen und mittlerweile in die Jahre gekommene „MULTI-Flotte“ unterschiedlichste Versorgungsgüter ohne zusätzliche Umschlagmittel schnell von der Basislogistik bis zum verbrauchenden Truppenteil transportieren zu können. Weiterhin ist der Aufwuchs der Kampfpanzerflotte Leopard mit den Varianten 2A6M und 2A7 ganzheitlich zu vollziehen, was u.a. einen Ausbau der dargestellten Fähigkeit Schwerlasttransport bis 70t, aber genauso die Ausstattung der Ausbildungsstätten mit Ausbildungsgerät (z.B. Kraftfahrausbildungszentren, Logistikschule der Bundeswehr) erforderlich macht.

Abb. 2: Geplante Materialzuläufe ausgewählter „Hauptwaffensysteme“ (2)

Zur Erfüllung einsatzgleicher Verpflichtungen wird auch weiterhin ein Mix aus neuen Zielsystemen, älteren Alternativsystemen und Fahrzeugen der BwFPS erforderlich sein. Hierbei ist immer auch Innovation gefragt. So konnte speziell für Ausbildung und Inübunghaltung der mobilen Logistiktruppen der SKB (mobLogTr SKB) im Inland eine Erweiterung des Produktportfolios der BwFPS um die Systeme Sattelzug große Last, LKW Abrollersystem und Feldumschlaggerät erreicht werden.

Der Containerstapler sowie das Feldumschlaggerät sind die Zahnräder an den Umschlagstellen der Logistik, was sie unverzichtbar macht und eine hohe Beschaffungspriorität bedingt. Gleiches gilt für die hier nicht abgebildete Verfügbarkeit von Sonderwerkzeugsätzen. Die Befähigung zur militärischen Instandhaltung von Fahrzeugen, auch der BwFPS, muss in die Ausbildung und Ausstattung der Instandsetzungskräfte integriert sein und weiter ausgebaut werden.

Abb. 3: Geplante Materialzuläufe ausgewählter „Hauptwaffensysteme“ (3)

Der Ausrüstungsstand bei Transportfahrzeugen, Kränen und Bergemitteln wird sich mittelfristig verbessern. Es besteht allerdings nach wie vor tiefgreifender Nachholbedarf. Aus der Zuweisung finanzieller Mittel und bei den Produktzuläufen lässt sich ein Fortschritt ableiten, den es jedoch zwingend zu verstetigen gilt. Ein signifikanter Aufwuchs sämtlicher fähigkeitsstiftender Großgeräte ist im Hinblick auf die weiteren Zwischenschritte des FPBw unverändert erforderlich.

Die materielle Alimentierung von Einsätzen und einsatzgleichen Verpflichtungen, wie beispielsweise VJTF 2023, wird nur unter folgenden Voraussetzungen gelingen:

Schlaglicht Führungsfähigkeit

Beim Fähigkeitsaufwuchs kommt es im Hinblick auf NRF und LV/BV entscheidend auf den Auf- und Ausbau der Führungsfähigkeit eigener Kräfte an. Die wahrzunehmenden Koordinierungs- und Führungsaufgaben bedürfen einer tragfähigen IT-Ausstattung und Ertüchtigung der Stäbe und Einheiten aller Ebenen. Zu ergänzen ist darüber hinaus die Fähigkeit einerseits die entsprechenden Bandbreiten zur Verfügung zu haben, anderseits aber auch zeitlich befristet autark arbeiten zu können. Führungsfähigkeit und IT-Ausstattung bedeutet hierbei immer sowohl logistische als auch taktische Führungsfähigkeit. Letzteres muss zwingend mit den zu unterstützenden Kräften integriert sein, um eine Versorgung in jeder Lage punktgenau und ggf. durchsetzungsstark durchführen zu können. Dieses Bewusstsein gilt es offenbar noch deutlich zu schärfen.

Abb. 4: Schlaglicht Führungsfähigkeit

Der Systemverbund Unterstützung darf nicht vernachlässigt und die Interoperabilität zwischen den Systemverbünden und multinationalen Partnern z.B. (RSOM-Btl, JLSG, NRF, EU BG) muss in allen Verschlussgraden weiterentwickelt werden. Dies ist sowohl für den taktischen Bereich (D-LBO/TEN[1]) als auch zur logistischen Führung/Leistungserbringung via IT-Services dringlich. Der Anschluss an den Systemverbund Land und die Einführung des Battle Management Systems (BMS) wird so im Hinblick auf die VJTF 23 und im engen Schulterschluss aller Beteiligter weiter implementiert. D-LBO/TEN verfügbar zu machen und Funktionscontainer sowie Kabinen als Gefechtsstandhüllen bereitzustellen, stellt einen notwendigen Schritt beim Ausbau zukünftiger Führungsfähigkeit dar. Die Beteiligung der Logistik am Projekt des Heeres (D-LBO/TEN) ist deutlich zielführend und bildet, neben der anstehenden Einführung von S4/HANA, einen Schwerpunkt der Digitalisierungsaktivitäten des LogKdoBw.

Fazit

Bestmögliche Ausrüstung zur Auftragserfüllung zur Verfügung zu stellen ist und bleibt der Anspruch! Dies betrifft den Einsatzwert und die Attraktivität. Dabei stellt die Beseitigung der vorhandenen materiellen Defizite eine komplexe Aufgabe dar, welche Entschlossenheit und Geduld erfordern, um im Ergebnis die Balance der Fähigkeitsdomänen zu erzielen. Grundlage aller Erwägungen stellt eine kontinuierliche Deltaanalyse im Bereich des materiellen Fähigkeitsmanagements dar. Neben den aktuellen und zukünftigen Einsatzerfordernissen sind hierbei zunächst die VJTF 2023 und das FPBw mit Zwischenschritten der Refokussierung zur LV/BV maßgebend. Die Weichen sind dahingehend gestellt. Es liegt ein fundierter, anerkannter und realisierbarer Fahrplan für die Logistik der SKB vor, den es Zug um Zug umzusetzen und entsprechend mit Ressourcen zu unterstützen gilt.

Die positiven und ausgewählt dargestellten Auswirkungen der Trendwende Material sowie des Konjunkturprogramms sind durchaus spürbar, gleichwohl steht noch ein anspruchsvoller Weg zur Erreichung einer auskömmlichen Ausstattung der Logistik bevor. Dieser bedarf eines langen Atems und ganz besonders des bundeswehrgemeinsamen Denkens und Handelns, ganz im Sinne des postulierten „Mindsets LV/BV“.

Autor und Bilder: LogKdo Bw

Dieser Beitrag ist der Fünfte einer 6-teiligen Artikelserie. Teil 1 & 2 wurden im Newsletter Januar veröffentlicht, Teil 3 & 4 finden sie im Newsletter April, 5 & 6 in diesem Newsletter [Red.]

[1] D-LBO Digitalisierung Landbasierter Operationen, TEN Tactical Edge Network

Bereits im kommenden Jahr stellt die Panzergrenadierbrigade 37 den Hauptteil der Schnellen Eingreiftruppe der NATO (North Atlantic Treaty Organization), der Very High Readiness Joint Task Force (VJTF). Eigentlich sollte das Material von der Brigade selbst kommen. Doch dieses Ziel wird nicht erreicht – eine Bestandsaufnahme.

Bild 1 : Ein kleiner Ausschnitt des VJTF (Very High Readiness Joint Task Force) – Fuhrparks während der NATO-Übung Trident Juncture 2019 in Norwegen. Insgesamt gehören mehr als 2.200 Fahrzeuge zur VJTF-Brigade. Bundeswehr/Rainer Stolze

Im Bereich der Panzergrenadierbrigade 37 ist der Materialzulauf für den VJTF-Auftrag seit dem Sommer 2020 angelaufen. Die Brigade bereitet sich in diesem Jahr national auf die Führung der schnell verlegbaren, multinationalen Landstreitkräfte innerhalb der VJTF 2023 vor. Im kommenden Jahr befindet sie sich dann bereits in der Stand-Up-Phase für die VJTFund damit in einer Alarmierungszeit von 45 Tagen.

Bild 2: Der Brückenlegepanzer Leguan kann Geländeeinschnitte und Schluchten von bis zu 24 Meter Breite überwinden. Bis zu 72,6 Tonnen schwere Panzer können die Brücke passieren und sogar bis zu 83,5 Tonnen schwere Radfahrzeuge. Bundeswehr/Sven Fischer

Zufriedene Gesichter beim Panzerpionierbataillon 701 in Gera: Dort ist der neue Brückenlegepanzer Leguan bereits eingeführt worden. Mit seinen zwei unterschiedlich langen Brücken kann er die Voraussetzungen für das Überwinden von Gewässern und Geländeeinschnitten mit einer Breite von bis zu 24 Metern schaffen. „Aufgrund seiner Flexibilität und Robustheit, bringt das Waffensystem erhebliche Vorteile für das Zusammenwirken von Pionieren und Kampftruppe“, sagt Major Felix Oss, Chef der 2. Kompanie. In Gera sind bereits alle drei für die VJTF geplanten Leguane angekommen. Damit ist diese Fähigkeit in der Brigade bereits jetzt zu 100 Prozent vorhanden.

Auch in anderen Bereichen der Panzergrenadierbrigade 37 ist der Materialzulauf bereits jetzt besonders deutlich. So konnte die Nachtsichtbefähigung durch zusätzliche Nachtsichtgeräte deutlich verbessert werden. „Wichtig ist, dass auch beim militärischen Großgerät signifikante Zuwächse zu verzeichnen sind. Insbesondere bei dem Gepanzerten Transportkraftfahrzeug Boxer, dem Transportpanzer Fuchs, dem Führungs- und Funktionsfahrzeug Eagle IV und dem Allschutz-Transportfahrzeug Dingo sind deutlich mehr Fahrzeuge verfügbar. Diese Kapazitäten kommen direkt in der Truppe an. Zehn Boxer in einer speziellen Konfiguration als Führungsfahrzeug, die dann als bewegliche Befehlsstelle eingesetzt werden, sind bereits im Bereich der Brigade und weitere werden folgen“, sagt Major Karsten Gaebel, Abteilungsleiter Logistik im Stab der Brigade 37.

Ab September werden zudem 30 neue Kampfpanzer des Typs Leopard 2 A7 V den Kampfwert des Panzerbataillons 393 aus Bad Frankenhausen steigern. Auch die Auslieferungen von über 200 neuen Ungeschützten Transportfahrzeugen (UTF) seit Mitte vergangenen Jahres sorgen für eine erhebliche Verbesserung der logistischen Transportkapazitäten.

Es gibt aber noch einige Felder mit Handlungsbedarf – wie zum Beispiel bei den Tankcontainerfahrzeugen. „Sie sind für die Kraftstoffversorgung essenziell“, so Gaebel.

Bild 3: Das neue Battle Management System (BMS) ermöglicht dem Fahrzeugkommandanten unkompliziertes Arbeiten. Für das Umrüsten müssen Com-Server, Rocky-Rechner und Module ausgetauscht werden, damit das BMS auf dem Fahrzeug genutzt werden kann. Bundeswehr/André Klimke

Nicht nur neues Großgerät kommt in der Brigade an, auch bereits vorhandene Fahrzeuge werden modernisiert. Für die Nutzung des neu in die Bundeswehr eingeführten Battle Management Systems (BMS), des Führungsinformationssystems, bedarf es einer Umrüstung der Bestandsfahrzeuge. Während der Kabelbausatz gleich bleibt, müssen einige Baugruppen, wie Rechner und Eingabemodule, ausgetauscht werden, damit das BMS auf den Fahrzeugen genutzt werden kann. Aktuell wird diese Hardware-Einrüstung für den Großteil der für die VJTF vorgesehenen Fahrzeuge vorgenommen. Bei 15 Prozent ist die Einrüstung bereits gänzlich abgeschlossen. Mit dem BMS können die Fahrzeuge dann führungswichtige Informationen und Lageentwicklungen untereinander sowie mit den Gefechtsständen digital austauschen. Darüber hinaus ermöglicht das System auch eine Datenübertragung mit den NATO-Partnern.

Ursprünglich war es das erklärte Ziel der Bundeswehrführung, dass die Brigade ausschließlich das bereits vorhandene eigene Material nutzt. Doch davon kann keine Rede sein. Wie bereits bei der Panzerlehrbrigade 9, die für die VJTF 2019 verantwortlich war, muss auch die Panzergrenadierbrigade 37 mit Material aus der ganzen Bundeswehr versorgt werden. Die Verschiebungen haben allerdings einen erheblich geringeren Umfang als noch im Jahr 2019.

Bild 4: Auch per Eisenbahntransport werden Gefechtsfahrzeuge aus vielen Standorten Deutschlands zu den Verbänden der Panzergrenadierbrigade 37 nach Sachsen und Thüringen gebracht. Bundeswehr/Alexander Klebba

In der Panzerlehrbrigade im niedersächsischen Munster wissen sie, was auf die Kameradinnen und Kameraden der Brigade 37 in den nächsten Monaten zukommt – es sei ein „logistischer Drahtseilakt“, heißt es aus Munster. Wie einst die Panzerlehrbrigade 9 wird sich auch der Großverband aus Sachsen der herausfordernden Frage stellen müssen, wo das benötigte Material für den Auftrag herkommt. Denn: Die Materiallage im Heer ist nach wie vor angespannt. Noch immer sind Ausrüstung und Ausstattung nicht so aufgefüllt, dass die Brigade den Auftrag aus eigener Kraft erfüllen könnte. Die Panzergrenadierbrigade 37 wird, wie zuvor die Panzerlehrbrigade 9, auf andere Verbände im gesamten Bundesgebiet zurückgreifen müssen, um das erforderliche Material für ihren ab 2022 beginnenden Auftrag zusammenzuziehen: „Viele Verbände des Heeres mussten und müssen auch in naher Zukunft unterstützen und auf Ausrüstung verzichten, die sie zur Ausbildung und Übung eigentlich dringend selbst benötigen“, so der Kommandeur der Panzerlehrbrigade 9, Brigadegeneral Christian Freuding. Zwar seien Verbesserungen in der materiellen Ausstattung durch die im Jahre 2014 eingeleitete Trendwende Material bereits in der Truppe spürbar, jedoch könne man die vorangegangenen „25 Jahre des Schrumpfens und Sparens“ nicht innerhalb von sieben Jahren wieder aufholen; zumal viel Gerät auch am Ende seiner Nutzungsdauer angekommen sei.

Bild 5: Die Ungeschützten Transportfahrzeuge (UTF) werden in der gesamten Panzergrenadierbrigade 37 für unterschiedliche Transportaufgaben eingesetzt. Sie haben eine tragende Rolle für die zeitgerechte Verlegefähigkeit der Brigade. Bundeswehr/Sven Fischer

Als erfahrener Logistiker weiß Hauptmann Lars Hagenstein von dem Berg an Arbeit, der vor der künftigen VJTF-Brigade liegt. Er selbst hat das alles bereits erlebt. Er ist in der Logistikabteilung der Panzerlehrbrigade 9 eingesetzt und war mitverantwortlich für die erforderlichen Materialverschiebungen in Vorbereitung auf den VJTF-Auftrag im Jahr 2019. Insgesamt waren für die VJTF damals rund 2.240 Fahrzeuge gefordert. Die Brigade selbst hatte aber nur etwas mehr als 1.200 in ihrem Bestand und bei denen ihr unterstellten Verbänden verfügbar. „Die restlichen etwas mehr als 1.000 Fahrzeuge mussten aus fast 50 anderen Verbänden zusammengezogen werden“, so Hagenstein. Allein die Vorbereitung zur Übergabe der Fahrzeuge bedarf großer Sorgfalt. Die Überprüfung der Materialvollzähligkeit nur eines Kampfpanzers Leopard 2 umfasst beispielsweise mehr als 300 Einzelteile, hinzukommen die Vorbereitung des Marsches und die dafür nötige Buchführung. In einem zweiten Schritt folgt dann die Verlegung der Fahrzeuge vom abgebenden Truppenteil zum Standort des VJTF-Verbandes per Straßenmarsch, Eisenbahn oder Schwerlasttransport.

Im aufnehmenden Truppenteil angekommen, erfolgt dann schlussendlich die Übernahme des Fahrzeuges: „Für die Verschiebung der mehr als 1.000 Fahrzeuge haben wir einen Gesamtzeitansatz von 73.440 Stunden beziehungsweise 8.160 Arbeitstagen oder 32 Jahren und 5 Monaten berechnet. Das ist eine gewaltige Zahl, aber absolut realistisch“, unterstreicht Hagenstein. Dabei handele es sich hierbei nur um die Übergabe von Fahrzeugen. Andere Ausrüstungsgegenstände wie beispielsweise Nachtsichtmittel, Handwaffen oder Spezialwerkzeuge, die ebenfalls quer durch die Republik verschoben werden mussten, seien laut Hagenstein in dieser Auflistung gar nicht enthalten und müssten noch zusätzlich „in Rechnung gestellt“ werden.

Bild 6: 300 Einzelteile müssen bei einem Kampfpanzer Leopard vor der Übergabe an einen anderen Verband überprüft werden. Bundeswehr/Geoffrey Thiel

Genau dieser logistische Drahtseilakt wird in diesem Jahr nun auch der Panzergrenadierbrigade 37 bevorstehen, wenn es heißt, die VJTF-Brigade in den Jahren 2022 bis 2024 materiell einsatzbereit zu machen. Im Vergleich zu 2019 gebe es nach Angaben der Heeresführung bereits signifikante Fortschritte beim Material, die auch in der Truppe zu spüren sind, wie zum Beispiel die Einrichtung des Battle Management Systems. Aber das ursprüngliche Ziel, die Brigade autark mit Material auszustatten, sei nicht erreichbar.

Gerade diese Erfahrungen machen deutlich, warum das Heer darauf angewiesen ist, die Trendwende Material auch über die nächsten Jahre fortzusetzen. Hier geht es um die Einsatzbereitschaft der Truppe und damit um die strategische Handlungsfähigkeit Europas sowie die Glaubwürdigkeit Deutschlands als Partner in der Transatlantischen Allianz.

Autoren: Timo Radke und Renzo Di Leo (Dieser Artikel wurde erstmals auf der Seite www.bundeswehr.de veröffentlicht)

Das Dezernat U des AusbZTLS (inzwischen umbenannt zu TSH), Bereich Technik/Logistik führte im November 2020 unter der Federführung des Dezernat S eine technisch-logistische Untersuchung (TLU) am Containerstapler 3-fach – Konecranes SMV 2216 TC3 durch.

Bild 1: Containerstapler 3-fach – Konecranes SMV 2216 TC3

In Vorbereitung auf den Bedarfsfall BwFPS, im Rahmen der VJTF 2022 bis 2024, sollten aus der TLU Erkenntnisse zur Einsatzreife gewonnen werden, um eine begrenzte logistische Versorgung und Instandhaltbarkeit der Containerstapler für die militärischen Logistikkräfte im Einsatzraum der mobilen logistischen Truppen der SKB sicherstellen zu können. Durch die BwFuhrPark-Service GmbH wurden 39 Fahrzeuge vom Typ Containerstapler 3-fach – Konecranes SMV 2216 TC3 beschafft und werden zwischenzeitlich an die Truppe übergeben.

Der Containerstapler 3-fach zählt zu den handelsüblichen Fahrzeugen (hü). Durch seinen Teleskoparm ist der Containerstapler in der Lage 20 bzw. 40 Fußcontainer mit einem Gewicht von bis zu 22 Tonnen zu heben. Übereinander kann er, durch seinen Teleskoparm, bis zu einer Höhe von 11 Meter die Container stapeln. D.h. 3 Container übereinander, wobei der erste Container 22 Tonnen, der zweite 16 Tonnen und der dritte noch 9 Tonnen wiegen darf.

Bild 2: Der Containerstapler in Aktion

Da zum Containerstapler bisher keine Einsatzprüfung an vergleichbaren Fahrzeugen in Eigenbewirtschaftung durchgeführt wurde, mussten im Rahmen der Untersuchungen logistische Informationen erarbeitet werden. So wurden zunächst die für den Einsatz erforderlichen IH-Tätigkeiten ermittelt, Ersatzteile zugeordnet und die zur Arbeitsdurchführung erforderlichen Sonderwerkzeuge bestimmt.

Eine besondere Herausforderung stellt an diesem Containerstapler die Arbeit mit den Radbaugruppen dar. Hier werden vom Hersteller aufgrund erhöhter Lebensgefahr (Reifendruck 10 bar) besonders hohe Sicherheitsauflagen gefordert. Weiterhin musste man sich auf die Wartungspläne des Herstellers stützen, da ein militärisches Fristenkonzept nicht umsetzbar war.

In der abschließenden Bewertung ist eine umfängliche Instandhaltung des Containerstaplers durch militärische Kräfte in einem Bedarfsfall BwFPS nach Umsetzung der im Rahmen der TLU gewonnenen Erkenntnisse möglich.

Autoren und Bilder: AusbZTSL, Ber T/L, Oberstleutnant Schumacher, Stabsfeldwebel Schneider

Die Projekt System & Management GmbH (PSM), ein Joint Venture von Krauss-Maffei Wegmann (KMW) und Rheinmetall, hat mit dem Ausrüstungsamt der Bundeswehr (BAAINBw) einen Vertrag zur Nachrüstung von 154 Schützenpanzern PUMA geschlossen, die sich bei der Bundeswehr in Nutzung befinden. Der Vertrag umfasst außerdem logistische Leistungen wie beispielsweise Sonderwerkzeuge und Ersatzteile sowie die Konzeption zusätzlicher Fähigkeitserweiterungen.

Das Auftragsvolumen liegt bei über 1 Mrd. Euro.

Zusätzlich wurden weitere Optionen in Höhe von 820 Mio. Euro vereinbart, um die verbleibenden 143 Schützenpanzer Puma bis 2029 nachzurüsten.

Die Nachrüstung der ersten 154 Fahrzeuge erfolgt in den Kernfähigkeiten Feuerkraft und Führungsfähigkeit. Sie werden damit auf jenen modernen Stand gebracht, der bereits für 40 PUMA erprobt wurde, die ab 2023 bei der schnellen Eingreiftruppe VJTF der NATO eingesetzt werden. Die Maßnahmen umfassen insbesondere:

Mit den nachgerüsteten Schützenpanzern PUMA wird die Bundeswehr über ein voll digitales und vernetztes Waffensystem verfügen, das seinen überragenden Wert in allen durchgeführten taktischen Untersuchungen und in realistischen Gefechtsszenarien bereits eindrucksvoll demonstriert hat.

Quelle: Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG (Bild und Text)

Die Werkstattausstattung der Panzerhaubitze 2000 (PzH2000) für die Anteile Turm/Waffe/Munitionsfluss und Fahrgestell/Triebwerk

Bisher bestand die Werkstattausstattung (WSA) der PzH2000 für den Anteil Turm, Waffe, Munitionsfluss aus einer Kabine II FmA und einer Palette II, verlastet auf einem Lkw 5t Kat 1 und einem Anhänger 4 Rad 4 Tonnen. Da sowohl die Trägerfahrzeuge als auch die Kabinen und Paletten ihr Nutzungsende erreicht haben und aufgrund von Obsoleszenzen nicht mehr instandsetzbar sind, wurde durch die Projektleitung PzH2000 entschieden, die Werkstattausstattung auf 20 Fuss Werkstattcontainer umzurüsten. Ein weiterer Aspekt war ebenfalls, den neuen Anforderungen an Mobilität und Funktionalität Rechnung zu tragen.

Art und Aufbau der Container

Die Werkstattausstattung der PzH2000 für den Anteil Turm/ Waffe/ Munitionsfluss besteht aus zwei handelsüblichen Double-Door Werkstattcontainern, Iso-Container 20 Fuss Länge und 8 Fuss 6 Zoll Höhe. Im Einzelnen aus einem sogenannten Werkstattcontainer und einem Lagercontainer. Die Container sind speziell auf die Bedürfnisse der PzH2000 angepasst.

Bild 1: Die Double-Door Werkstattcontainer

Der Werkstattcontainer ist als Arbeitsplatzcontainer ausgeführt. Der Container verfügt im separaten Technikraum über einen Kompressor, ein eigenes Stromerzeugungsaggregat und eine Heizung/Klimaanlage für den Container und ist somit autark ohne vorhandene Infrastruktur zu betreiben. Wahlweise kann der Container natürlich auch über einen Netzanschluss (400V 32A) in ggf. vorhandener Infrastruktur betrieben werden.

Bild 2: Das Innere des Werkstattcontainers

Dieser Container ist primär als Arbeitsplatz für das Instandsetzungspersonal vorgesehen. Er ist mit zwei Werkbänken ausgestattet, einem Sicherheitsschrank für Gefahrstoffe wie z.B. Betriebshilfstoffe und Verstaumöglichkeiten für die persönliche Ausrüstung der Soldaten. Des Weiteren verfügt der Container über Verstaumöglichkeiten für querschnittliche Werkzeuge und kleinere Sonderwerkzeuge, die für die Instandsetzung der PzH2000 benötigt werden und Möglichkeiten für die Verstauung von technischen Gasen (Stickstoff).

Im Außenbereich verfügt der Werkstattcontainer zusätzlich über eine LED-Außenbeleuchtung, um ggf. dem Arbeitsbereich um den Container auszuleuchten und über mehrere Netzanschlusskästen. Die Netzanschlusskästen dienen zu einem zum Anschluss der externen Stromversorgung, zum Anschluss eines weiteren Containers, aber auch um für Arbeiten im Außenbereich zum Beispiel 230V / 400V / 24V, Druckluft oder Stickstoff abzugreifen.

Der Lagercontainer ist primär zur Verladung der großen und schweren Sonderwerkzeuge und weiterer schwerer Ausstattung, wie z.B. dem Nivellierstützensatz und den Fundamentplatten ausgeführt.

Bild 3: Der Lagercontainer Innen

Er verfügt zusätzlich über ein eigenes Heizgerät und wird in der Regel über eine externe Stromversorgung vom Werkstattcontainer betrieben.

In dem Lagercontainer sind mit Masse Schwerlastregale mit herausziehbaren Böden verbaut und Abstellfläche für die Sonderwerkzeuge, die nicht in Regalen verstaut werden können, wie z.B. der Turmabstellbock.

Ein im Container installierter und über die gesamte Containerlänge nutzbarer mechanischer Deckenkran mit einer Traglast von 1.000 kg, mit ausklappbarem Kranausleger ermöglicht dem Nutzer ohne großen Kraftaufwand die zum Teil sehr schweren Sonderwerkzeuge von jedem Platz in dem Container aufzunehmen und diese ca. 1,5 m hinter dem Container abzustellen. Von dort kann es dann ggf. mit geeigneten Hebemitteln an den jeweiligen Arbeitsplatz verbracht werden.

Bild 4: Der Lagercontainer mit Portalkran

Im Außenbereich verfügt auch der Lagercontainer über mehrere Netzanschlusskästen. Die Netzanschlusskästen dienen hier zu einem zum Anschluss der externen Stromversorgung, zum Anschluss an den Werkstattcontainer, aber auch um für Arbeiten im Außenbereich, um zum Beispiel 230V / 400V / 24V oder Stickstoff abzugreifen.

Für den Betrieb müssen die Container in Waage ausgerichtet werden. Unter Zuhilfenahme der am Container verbauten Nivellierlibellen kann der Nutzer diese ausrichten. Für den abgesetzten Betrieb verfügt die WSA zusätzlich über einen Nivellierstützensatz und Fundamentplatten, um die Container in der Waage abzustellen.

Bild 5: Podest zwischen den Containern

Die Container sind mit herausziehbaren Zwischenpodesten ausgestattet, womit im verladenen Zustand zum einem der Zugang zu jedem Container gewährleistet wird, aber auch der Übergang von einem Container in den Anderen gewährleistet ist. Zusätzlich gibt es für diesen Übergang noch eine Lichtschleuse zum Schutz vor Witterungseinflüssen und zur Lichttarnung.

Sachstand

Das Vorserienmodell der Werkstattausstattung der PzH2000 für den Anteil Turm/ Waffe/ Munitionsfluss wurde auf Basis Iso-Container 20 Fuss Länge und 8 Fuss 6 Zoll Höhe fertiggestellt und wurde bereits an den ersten Nutzer übergeben. Die Serienfertigung der restlichen Werkstattausstattungen wird angepasst auf Basis Iso-Container 20 Fuss Länge und 8 Fuss Höhe (Standardhöhe für Transportfahrzeuge der Bundeswehr) und ist in 2021/2022 geplant.

Im 3. Quartal 2020 befand sich das Vorserienmodell für 3 Wochen zusammen mit dem Bedien- und Instandsetzungspersonal des Nutzertruppenteils zur Begutachtung am AusbZTLS (inzwischen TSH).

Hier wurde nochmals der Aufbau und Betrieb begutachtet und die Dokumentation vor Ort am Produkt überprüft. Hier wurde bereits durch alle Beteiligten nochmals Anregungen für Verbesserungen und Änderungen eingebracht.

Ebenfalls wurde in diesem Zeitraum die Erstellung der Gefährdungsbeurteilung durch die Firma ESG durchgeführt.

Derzeit sind die beiden Container auf einem IVECO TRAKKER und einem Anhänger 4 Rad 12 Tonnen verlastet. Ziel ist es, die beiden Container auf Lkw 15 Tonnen UTF mit 12 Tonnen Anhänger zu verlasten.

Die Projektleitung PzH2000 realisiert ebenfalls eine Werkstattausstattung für den Anteil Fahrgestell/ Triebwerk. Diese Werkstattausstattung wird in enger Anlehnung an die bereits entwickelte Werkstattausstattung Turm/Waffe/Munitionsfluss entwickelt und auf Basis Iso-Container 20 Fuss Länge und 8 Fuss Höhe realisiert. Hier soll das Vorserienmodell im zweiten Quartal 2021 fertiggestellt werden und die Serienfertigung ist für 2022/2023 geplant.

Ausblick und Herausforderung

Die Herstellerfirma des Vorserienmodells CHS Container Group wird nochmals die geforderten Änderungen für die Serie einbringen, im speziellen die Änderung von Basis Iso-Container in 20 Fuss Länge und 8 Fuss 6 Zoll Höhe auf 20 Fuss Länge und 8 Fuss Höhe und im Sinne des Nutzers anpassen.

Die neuen besonderen Herausforderungen an Umschlag, Transport und Zulässigkeit der Transportmittel gilt es zu berücksichtigen. Hier ist explizit die Containeraufbauhöhe und die Transportfahrzeughöhe der neuen Fahrzeuggenerationen zu erwähnen. Eine der Herausforderungen ist hier die Containeraufbauhöhe und die Transportfahrzeughöhe so zu kombinieren, dass die maximale Transporthöhe von 4 Meter nicht überschritten wird.

Die mobile Logistik, vornehmlich auf Containerbasis, ist ein zukunftsweisendes Element, um die Anforderungen an Mobilität und Funktionalität zu gewährleisten.

Autor: AusbZTLS, Hauptmann Habakuk

Bild: 01/05: Hptm Habakuk;

Bild: 03/04: entnommen aus dem Handbuch Lager-Container WSA Turm/Waffe/Munitionsfluss PzH2000 der Fa. CHS Spezialcontainer – Shelter and Engineering GmbH, Tillmannstraße 11, 28239 Bremen;

Bild: 02: entnommen aus dem Handbuch Werkstatt-Container WSA Turm/Waffe/Munitionsfluss PzH2000 der Fa. CHS Spezialcontainer – Shelter and Engineering GmbH, Tillmannstraße 11, 28239 Bremen.

Sehr geehrtes Mitglied im blauen Bund e.V.,

in dieser Ausgabe finden sie die folgenden Themen:

Der Newsletter Verteidigung (NV) wird vom Verlag Deutsche Spezialmedien veröffentlicht und präsentiert sich im neuen, zeitgemäßen Design. Diesen Newsletter bieten wir als Lizenznehmer 1-mal pro Woche (Dienstag) unseren Mitgliedern kostenfrei an.

Alle in diesem Portal veröffentlichen Newsletter Verteidigung , ab Ausgabe 45/2018 finden Sie hier.

Zum Download der aktuellen Ausgabe…

Das Zugriffsverfahren auf den Newsletter Verteidigung hat sich ab der Ausgabe 13/2020 geändert.

Sie benötigen zum Herunterladen des Newsletter nun ein Passwort.

Dieses lautet: bB_Verteidigung

Wenn Sie keine Ausgabe mehr verpassen wollen und den Zugriff auf den Newsletter Verteidigung haben möchten, ohne sich im Portal einzuloggen, dann können sie diesen hier abonnieren. Sie erhalten dann jeden Dienstag den Link per eMail zum Herunterladen der aktuellen Ausgabe.

Vom 15. Januar bis zum 4. Februar 2021 fand der Anteil Kälteerprobung des neuen Modells der Mobilen Feldküche (kurz: MobFKü) im Rahmen der taktischen Einsatzprüfung in der Nähe von OVERBYGD in NORWEGEN statt. Ein 15-köpfiges Team unter der Projektleitung des Referats U3.1 des Bundesamts für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr, bestehend aus Teilen der Logistikschule d. Bw, Kommando Sanitätsdienst Bw, des Spezialpionierregiments 164 und des AusbZTLS (inzwischen umbenannt in Technische Schule des Heeres) begleitete die Erprobung.

Vom 16. Januar bis 20. Januar 2021 wurde die Betriebsbereitschaft hergestellt. Nach Aufbau der MobFKü fand die schonende Inbetriebnahme der Gerätschaften bei anfänglich -5° C im Innenraum der Container statt. Nach Auffüllen des Frischwassertanks wurden Maßnahmen zur Desinfektion der gesamten Anlage durchgeführt, womit die Vorbereitungen abgeschlossen wurden. Die einzige Komplikation während des gesamten Vorgangs betraf ein Koch- und Bratmodul. Nach sporadischen Ausfällen wurde der Fehler in einer verstopften Brennerdüse lokalisiert und durch den Austausch der gesamten Brennereinheit behoben.

Ab dem 21. Januar 2021 begann der 7-tägige Betriebszyklus im Schichtbetrieb. Ziel war es hier, die Gruppenverpflegung für die knapp 200 Mann des GebJgBtl 233 aus MITTENWALD sicherzustellen, welche sich auf der jährlichen Übung EISKRISTALL befanden. Dadurch wurden vor allem für die Bediener wichtige Erkenntnisse gesammelt, um den Ablauf des Betriebes verbessern zu können. Zu den festgestellten Mängeln gehörte vor allem die Leistung der Dunstabzugshaube. Diese reichte nicht aus, um den entstandenen Dunst gänzlich abzuführen. Dieser wurde teilweise über die Klimaanlagen abgeleitet, so dass sich dort Kondenswasser sammelte. Die empfindliche Sensorik führte ebenfalls zu sporadischen Fehlern, vorrangig die sich im Innenraum befindliche Tankanzeige für das SEA. Dies hatte jedoch keinen negativen Einfluss auf den Ablauf der Amtsseitigen Untersuchung und lieferte wichtige Hinweise zur Nachbesserung. Einzig die dort zur Verfügung gestellte Infrastruktur führte vereinzelt zu Zeitverzögerungen. Dazu gehörte das überlastete Stromnetz oder eingefrorene Wasserleitungen. Bedingungen mit denen die Bundeswehr und ihr Material jederzeit auskommen können muss.

Während der Phase der Nachbereitung wurde dem Küchenpersonal Zeit eingeräumt, um diverse Tätigkeiten neben den eigentlichen Betriebszyklen, unter den gegebenen klimatischen Verhältnissen durchführen zu können. Hier stand besonders das Entwässern der Anlage im Vordergrund, um Frostsicherheit herstellen zu können. Währenddessen konnten die Teilnehmer des Bereichs Technik/Logistik als Vorbereitung auf die anstehende Technisch-logistische Einsatzprüfung (TLEP) erste Erkenntnisse im Bereich der Fristenarbeiten am SEA und der Klimaanlage sammeln.

Die Rückverlegung begann am 03. Februar 2021 ohne Komplikationen. Bei -25° C wurden hier die Fertigkeiten beim Bedienen der HETEK-Stützen gefestigt. Eine zivile Spedition verbrachte die beiden Container zum Teil auf dem Seeweg zum AusbZTLS, um dort ab März beginnend die technisch-logistische Einsatzprüfung durchführen zu können.

Für den Bereich T/L waren vor allem die gesammelten Erfahrungen und das Gewinnen von Handlungssicherheit wertvoll, um die nachfolgende TLEP bestmöglich durchführen zu können.

Text und Bilder: Stabsfeldwebel Holz