Als Mitglied im blauen Bund e.V. müssen Sie sich hierfür einloggen.

Sollte ihnen der persönliche Zugang nicht mehr bekannt sein, so wenden Sie sich bitte an den webmaster@blauer-bund.de.

Als Mitglied im blauen Bund e.V. müssen Sie sich hierfür einloggen.

Sollte ihnen der persönliche Zugang nicht mehr bekannt sein, so wenden Sie sich bitte an den webmaster@blauer-bund.de.

Als Mitglied im blauen Bund e.V. müssen Sie sich hierfür einloggen.

Sollte ihnen der persönliche Zugang nicht mehr bekannt sein, so wenden Sie sich bitte an den webmaster@blauer-bund.de.

Die Erfolgsgeschichte des Boxer-Programms für die britischen Streitkräfte wird fortgeschrieben. Die britische Regierung, repräsentiert durch die europäische Beschaffungsorganisation OCCAR, und ARTEC, ein Konsortium aus Rheinmetall und Krauss-Maffei Wegmann (KMW), haben eine Vertragserweiterung über die Lieferung von 100 zusätzlichen Boxer-Radfahrzeugen unterzeichnet. Diese zusätzlichen Fahrzeuge sollen ab 2024 ausgeliefert werden. Dabei handelt es sich um die bereits beauftragten Varianten Gruppentransporter, Führungsfahrzeug und Sanitätsfahrzeug.

Grundlage für die Auslösung dieser Option ist der Vertrag, der im Rahmen des britischen Rüstungsprojekts „Mechanised Infantry Vehicle (MIV)“ im Jahr 2019 bereits unterzeichnet wurde und 523 Radpanzer des Typs Boxer in unterschiedlichen Varianten umfasst.

Das Vorhaben wird von ARTEC, einem Konsortium aus Rheinmetall und Krauss-Maffei Wegmann (KMW), über OCCAR an das Vereinigte Königreich geliefert. Der Großteil der Boxer-Produktion wird in Großbritannien erbracht. Derzeit erfolgt der Serienanlauf in Deutschland, danach wird der Großteil der bislang beauftragten Boxer-Fahrzeuge in den britischen Werken von Rheinmetall BAE Systems Land und des KMW-Tochterunternehmens WFEL hergestellt.

Auch die jetzt bestellten zusätzlichen Fahrzeuge werden sowohl im Vereinigten Königreich als auch in Deutschland produziert. Dabei greifen sie auf das Know-how und die Komponenten der bereits ausgereiften und expandierenden britischen Lieferkette zurück, auf der bereits das erste Los von 523 Fahrzeugen basiert.

Modulares Fahrzeug – vielseitig und im Einsatz bewährt

Der Boxer ist ein hochgeschütztes 8×8-Radfahrzeug. Seine modulare Architektur erlaubt eine Variantenvielfalt wie bei keinem anderen Fahrzeugsystem. Bisher sind rund 1.500 Fahrzeuge in zwanzig unterschiedlichen Versionen in Australien und vier NATO-Staaten unter Vertrag: in Deutschland, den Niederlanden, Litauen und dem Vereinigten Königreich. Beim NATO-Partnerstaat Australien wurde bereits die erste Tranche Boxer-Fahrzeuge (25 Exemplare) an die Armee übergeben.

Die ARTEC GmbH wurde 1999 gegründet. Sie ist ein Joint-Venture von Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG, Rheinmetall Landsysteme GmbH und Rheinmetall Defence Nederland B.V.. Sie koordiniert die Serienfertigung und dient als Anlaufstelle für alle Exportfragen im Hinblick auf den Boxer.

Quelle: Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG

Als Mitglied im blauen Bund e.V. müssen Sie sich hierfür einloggen.

Sollte ihnen der persönliche Zugang nicht mehr bekannt sein, so wenden Sie sich bitte an den webmaster@blauer-bund.de.

Als Mitglied im blauen Bund e.V. müssen Sie sich hierfür einloggen.

Sollte ihnen der persönliche Zugang nicht mehr bekannt sein, so wenden Sie sich bitte an den webmaster@blauer-bund.de.

Die Bundeswehr hat das noch junge Rheinmetall-Tochterunternehmen Zeppelin Mobile Systeme GmbH (ZMS) mit der Bereitstellung und Integration modernster Medizintechnik in die sanitätsdienstliche Versorgungeinrichtung des Bundeswehr-Feldlagers „Camp Castor“ in Gao, Mali beauftragt. Der Auftrag hat ein Gesamtvolumen im niedrigen zweistelligen MioEUR-Bereich. Die Bereitstellung des Materials wird in der zweiten Jahreshälfte erfolgen, die Integration vor Ort in Mali ist für das Jahresende geplant.

Das Leistungspaket der ZMS GmbH umfasst in diesem Auftrag neben der Bereitstellung und Integration der hochwertigen Medizintechnik in die feste Infrastruktur des Feldlagers in Gao auch Schulungen von Personal, umfassende Dokumentationsleistungen sowie ein Service- und Instandhaltungspaket.

„Wir als ZMS und Tochter der Rheinmetall AG wollen auch in diesen herausfordernden Zeiten unserem Anspruch gerecht werden, der erste Ansprechpartner der Bundeswehr zu sein, wenn es um qualitativ hochwertige Bedarfe im Bereich der mobilen sanitätsdienstlichen Versorgung geht“, so Hauke H. Bindzus, der Geschäftsführer der ZMS GmbH. „Hier bieten wir von der weitreichenden Integrations-leistung hochentwickelter Medizintechnik bis hin zur Bereitstellung vollständiger und schlüsselfertiger Feldlazarette eine breite Produktpalette an. Der jetzt erteilte Auftrag, die sanitätsdienstliche Behandlungseinrichtung im Feldlager in GAO mit Medizintechnik modernsten Stands ausstatten zu dürfen, unterstreicht unseren Anspruch, ist uns vor allem aber eine Verpflichtung, verlässlich unseren Teil dazu beizutragen, die bestmögliche sanitätsdienstliche Versorgung unserer Soldatinnen und Soldaten im Einsatz sicherzustellen.“

Rheinmetall hat im November 2021 die Anteile an der Firma Zeppelin Mobile Systeme GmbH aus Meckenbeuren in der Bodenseeregion übernommen. Diese Übernahme folgt der strategischen Entscheidung, mit der Business Unit International Projects and Services den Bereich der Dienstleistungen rund um die internationalen Einsatzverpflichtungen der Kunden deutlich zu erweitern. Die ZMS bringt dabei das langjährige Know-How im Feld der Medizintechnik und mobilen sanitätsdienstlichen Versorgung ein.

Über den Bereich der Medizin hinaus ist die ZMS der führende Hersteller von individuellen kundenspezifischen Shelter-Lösungen für verschiedenste Anwendungsbereiche in der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie. Besonders häufige Anwendung finden die hochwertigen Shelter-Konzepte im Bereich der militärischen Versorgung, wie beispielsweise in Feldküchen, Dekontaminationssystemen oder mobilen Instandsetzungseinrichtungen sowie in der militärischen Kommunikationstechnik.

Die ZMS ist bereits in mehreren Projekten und Programmen direkter oder indirekter Zulieferer der Bundeswehr.

Mit der neuen Business Unit International Projects and Services, zu der die Rheinmetall Project Solutions GmbH und auch die ZMS GmbH gehört, hat sich Rheinmetall in einem internationalen Schlüsselmarkt neu aufgestellt. Die Rheinmetall Business Unit soll künftig Ressourcen und Fähigkeiten für Dienstleistungen bündeln wie z. B. Einsatzunterstützung, Depotorganisation oder Munitionsaltlastenentsorgung. Ziel ist es, die Kunden auch durch spezifische Dienstleistungen bei ihren Missionen langfristig zu unterstützen. Anspruch Rheinmetalls ist es dabei, als „One-Stop-Shop“ zu fungieren. So kann Rheinmetall beispielsweise für die Unterbringung im Einsatz Feldlager planen und errichten, gehärtete Bereiche schaffen, die Überwachung einschließlich modernster Sensorik und Robotik übernehmen, das Feldlager einschließlich der erforderlichen Logistikleistungen und Personalgestellung betreiben und nach Einsatzende wieder zurückbauen. Kooperationen mit anderen Unternehmen sowie weitere Akquisitionen sind geplant, um das Portfolio noch weiter auszubauen.

Quelle: Rheinmetall AG

Als Reaktion auf die veränderte Sicherheitspolitische Lage Europas wurde im Dezember 2017 die Permanent Structured Cooperation (PESCO) – die Ständige Strukturierte Zusammenarbeit (SSZ) der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) der Europäischen Union (EU) beschlossen. Sie ist eine auf freiwilliger Basis bestehende Zusammenarbeit von Mitgliedsstaaten der EU, die sich in der GSVP besonders engagieren wollen. Voraussetzung für die Teilnahme an PESCO ist, dass Mitgliedsnationen bestrebt sind, ihre Verteidigungsfähigkeiten gemeinsam weiterzuentwickeln und im Bedarfsfall bewaffnete Kräfte, einschließlich logistischer Unterstützung, bereitzustellen. Der Fokus von PESCO liegt auf der Bereitstellung von Fähigkeiten für Operationen und Missionen und somit auch auf der komplementären Stärkung des europäischen Beitrags in der NATO. Konkret bedeutet dies, dass bei der Entwicklung neuer Fähigkeiten enger zwischen den Mitgliedsnationen zusammengearbeitet und bereits vorhandene militärische Fähigkeiten für gemeinsame Einsätze besser koordiniert und gebündelt werden sollen. In drei Tranchen wurden in den Jahren 2018 sowie in 2019 dafür insgesamt 47 Projekte, die in sieben unterschiedliche Bereiche/Dimensionen aufgeteilt sind[1], initiiert. Diese Projekte sollen ab 2021 einer ersten Revision, hinsichtlich eines operativen Mehrwerts, unterzogen werden. Ein deutlicher Pluspunkt von PESCO gegenüber bisherigen Projekten ist die Verbindlichkeit, mit der die jeweiligen Projekte auf der Zeitachse umzusetzen sind. Hierzu haben die teilnehmenden Nationen einen konkreten Plan zu erarbeiten. Insgesamt zielen alle PESCO-Projekte darauf ab, die von der Europäischen Verteidigungsagentur (engl. European Defence Agency – EDA) im „Capability Development Plan“ identifizierten Fähigkeitslücken zu schließen und die Handlungsfähigkeit der Europäischen Union zu erhöhen bzw. zu stärken. Die Spanne der PESCO-Projekte ist sehr weit und umfasst neben logistischen Themen u.a. die Entwicklung von Drohnen, den Aufbau eines europäischen Cyber-Abwehrzentrums, die Verbesserung bzw. Vereinfachung des grenzüberschreitenden Verkehrs in Europa (Military Mobility), die Unterstützung im Bereich Geoinformationswesen oder auch die Weiterentwicklung des Kampfhubschraubers Tiger. Die Leitung eines Projekts kann dabei flexibel, durch eine oder mehrere Nationen gemeinsam, erfolgen. 25[2] Nationen sind aktuell an PESCO-Projekten beteiligt, wobei nicht jede Nation an allen Projekten teilnimmt – durchschnittlich belegt ein Mitgliedsstaat sechs (6) Projekte.

DEU ist insgesamt an 16 PESCO-Projekten beteiligt und koordiniert in Federführung davon sechs. Neben der Beteiligung am größten PESCO-Projekt „Military Mobility“[3] koordiniert Deutschland, gemeinsam mit Frankreich und Zypern, das zweitgrößte PESCO-Projekt „Network of Logistic Hubs in Europe and Support to Operations“. Das Logistikkommando der Bundeswehr wurde mit der federführenden Bearbeitung dieses herausgehobenen Projekts und der Umsetzung der jeweiligen Projektschritte beauftragt.

Zielsetzung des Projekts

Das PESCO-Projekt „Network of LogHubs in EUR and Support to Operations“ aus dem Bereich „Enabling / Joint“ umfasst im Zielzustand ein europaweites Netzwerk von militärischen Logistikzentren/-knoten (sog. Logistic Hubs – LogHubs) mit einem dazu gehörigen zentralen Koordinierungselement zur Erhöhung der (militärischen) Handlungsfähigkeit der EU. Unter einem LogHub versteht man dabei eine nationale logistische Einrichtung, die als Teil des Netzwerks dauerhaft oder zeitlich befristet logistische Leistungen für andere teilnehmende Nationen zur Deckung logistischer Bedarfe anbietet. Ziel des Projekts ist ein (schrittweiser) Aufbau eines europäischen Netzwerks, das Mitgliedsnationen und auch Drittstaaten effektiv und robust für künftige Einsätze aber auch im Grundbetrieb logistisch unterstützt. Der Fokus der Unterstützungsleistungen umfasst das gesamte Einsatzspektrum: Von Einsätzen und einsatzgleichen Verpflichtungen über sonstige Verteidigungsinitiativen der EU bzw. der NATO (z.B. enhanced Forward Presence) bis hin zu Übungen aller Teilstreitkräfte / militärischer Organisationsbereiche. Im Kern geht es darum, durch gemeinsame Nutzung stationärer Infrastruktur entlang strategischer Verlegerouten Kräfte zeitgerecht zu verlegen und die im Transit befindlichen als auch bereits verlegten Kräfte logistisch zu unterstützen. Das Projekt ist dabei so ausgelegt, dass alle Phasen eines militärischen Einsatzes – von Beginn der Verlegung bis zum Ende der Rückverlegung – wirksam unterstützt werden können. Damit generiert das Netzwerk einen nachhaltigen operativen Mehrwert. Zur Koordinierung der Unterstützungsleistungen bzw. der Materialströme und –bewegungen wurden durch die Mitgliedsstaaten nationale Zugangspunkte (sog. national Access Points – nAP) eingerichtet; die zentrale Koordinierung des Gesamt-Netzwerks erfolgt durch das Joint Coordination Centre (JCC) im Logistikzentrum der Bundeswehr, das durch DEU speziell für dieses PESCO-Projekt bzw. für diese Aufgabe aufgestellt wurde.

Das angestrebte Leistungsspektrum der LogHubs soll Möglichkeiten zum Umschlag und Transport von Material in Einsatzgebiete und Übungsräume umfassen, eine Zwischenlagerung bzw. die Vorausstationierung von Material (einschließlich der werterhaltenden Lagerung/Instandhaltung von Material) ermöglichen, um die Reaktionsfähigkeit, insbesondere im Rahmen von Stand-by Verpflichtungen, permanent auf hohem Niveau halten zu können. An dieser Stelle muss allerdings angemerkt werden, dass ein LogHub als solcher in der aktuellen Aufbauphase (noch) nicht standardisiert ist. In dieser Phase des Projekts kommt es zunächst darauf an, das Grundgerüst eines Netzwerks aufzustellen – somit ist jeder Beitrag durch die Mitgliedsnationen willkommen. Eine Vereinheitlichung und Standardisierung wird wo sinnvoll möglich in Zukunft angestrebt.

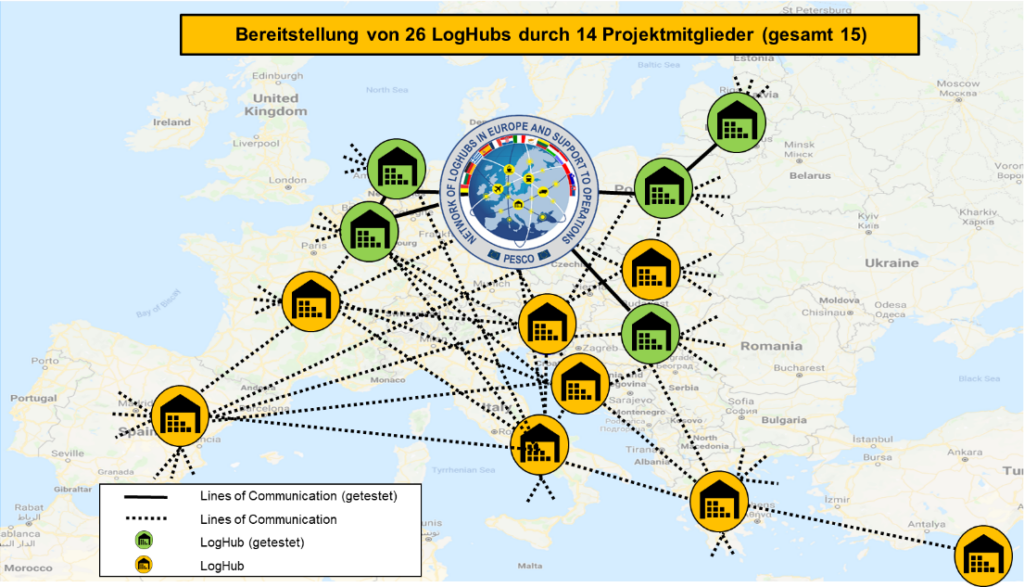

Am PESCO-Projekt „Network of LogHubs in EUR and Support to Operations“, das gemeinsam durch Deutschland, Frankreich und Zypern als die projektkoordinierenden Länder gesteuert wird, arbeiten derzeit 15 Nationen aktiv und weitere vier als Beobachter mit. So haben bereits 14 Nationen mindestens einen LogHub eingemeldet, die Gesamtzahl der dabei nutzbaren logistischen Einrichtungen beläuft sich aktuell auf 26. Mit Blick auf die Europakarte kann nach gut drei Jahren seit Aufstellung des Projekts festgestellt werden, dass bereits ein Netzwerk an LogHubs über fast ganz Europa, von West nach Ost bzw. Nord nach Süd, aufgespannt ist – es reicht von Spanien bis Litauen und von den Niederlanden bis Zypern.

Die Bedeutung von PESCO lässt sich auch am DEU Beitrag zum Projekt leicht erkennen. So wurden dem Projekt insgesamt 30 Dienstposten an den Standorten Erfurt, Wilhelmshaven und Pfungstadt zugeteilt, die sich in Vollzeit mit der Projektarbeit, der Nutzung/Koordinierung und Weiterentwicklung des Netzwerks sowie mit Umschlag/Lagerung und Versand in der logistischen Leistungserbringung befassen. Das JCC, als das zentrale Koordinierungselement auf Durchführungsebene, wurde bereits 2019 in Dienst gestellt und konnte bereits ein Jahr später seine volle Einsatzbereitschaft melden. Zukünftig soll das JCC die Funktion des „Trusted Agent“, also die zentrale Instanz bzw. die Koordinierungsstelle für das gesamte Netzwerk mit seinen Fähigkeiten einnehmen.

Als weiterer DEU Beitrag zum Projekt wurde 2019 in Pfungstadt das Bundeswehrdepot Süd als DEU LogHub eingemeldet; in 2020 erfolgte folgerichtig die Umbenennung zu „Bundeswehrdepot Süd und DEU LogHub“. Der Inspekteur der Streitkräftebasis, Herr Generalleutnant Schelleis und der damalige Kommandeur des Logistikkommandos der Bundeswehr, Herr Generalmajor Thomas haben im November 2020 die Anfangsbefähigung des DEU LogHub öffentlich erklärt und dabei betont, dass mit der operationellen Erstbefähigung des deutschen Anteils ein weiterer Meilenstein im Projekt erreicht werden konnte, der die europäische Verteidigungsfähigkeit zusätzlich stärkt. Die für den LogHub angestrebten Fähigkeiten werden schrittweise aufgebaut und multinational zur Verfügung gestellt. Dafür wird auch beginnend ab 2024 in die Modernisierung der Infrastruktur des Materiallagers investiert. Es werden größere Lagerkapazitäten mit modernster Lager- und Anlagentechnik in energieeffizienter Bauweise geschaffen – als positiver Nebeneffekt wird der Primärenergiebedarf der Liegenschaft und der Kohlendioxidausstoß signifikant verringert.

DEU nimmt deutlich erkennbar seine Verantwortung im PESCO-Projekt wahr. Es ist mit dem Anzeigen bzw. der Bereitstellung von konkreten Fähigkeiten als verlässlicher Partner bereits in Vorleistung gegangen und liefert so einen überzeugenden Beitrag zum Projekt, der andere Nationen entweder als Nutzer oder als Leistungserbringer für das Netzwerk zur Nachahmung ermutigen sollte.

Multinationale gemeinsame Projektarbeit (MN / DEU Beitrag)

Bildlich gesprochen lässt sich die gemeinsame multinationale Projektarbeit des Projekts am besten mit einem Uhrwerk vergleichen, das von einer Vielzahl an Zahnrädern (hier: unterschiedliche Arbeitsstränge – sog. „Workstrands“) angetrieben wird.

Zu Beginn des Projekts wurde auf Vorschlag der projektkoordinierenden Nationen festgelegt, dass das Gesamtprojekt auf insgesamt sieben Workstrands aufgeteilt wird. Die ursprüngliche Aufteilung umfasste u.a. die Entwicklung einer Führungsorganisation und Projektsteuerung, die Konzeptentwicklung, die Erstellung eines gemeinsamen Fähigkeitskatalogs der unterschiedlichen LogHubs, Untersuchungen im Bereich des strategischen Transports, die Festlegung von Abruf- und Steuerungsmechanismen (Managementfunktionen) sowie die Berücksichtigung finanzieller Aspekte (Funding als auch Reimbursement). Die drei Projektnationen teilten sich die Führung der jeweiligen Workstrands untereinander auf. Frankreich bearbeitet den Anteil Transport, Zypern analysiert die finanziellen Aspekte und Deutschland übernahm die restlichen Workstrands in Federführung. Aufgrund der erzielten Projekt-Fortschritte können sich die Nationen heute auf drei Arbeitsstränge fokussieren; die restlichen Workstrands können bei Bedarf jedoch jederzeit wieder reaktiviert werden.

Wesentlich für die Projektarbeit sind die regelmäßig stattfindenden Steuergruppensitzungen (Project Management Committee Meetings), bei denen gemeinsam die weitere Ausrichtung des Projekts beschlossen wird. Da an diesen Meetings auch externe Vertreter (z.B. der EDA) teilnehmen, werden Informationen zu anderen PESCO-Projekten wie „Military Mobility“, die einen unmittelbaren Bezug zum Netzwerk haben und auch weitere Initiativen der EU, z.B. Technical Agreement zu Cross Border Movement Permission, regelmäßig ausgetauscht bzw. vorgestellt. Mit Blick auf zukünftige Entwicklungen in den Verteidigungsorganisationen und der Ausrichtung des Netzwerks gilt es, im engen Schulterschluss mit Vertretern aus Brüssel und den Hauptstädten, kontinuierlich am Ball zu bleiben und das Netzwerk zukunftssicher aufzustellen.

Wie bereits angedeutet, liegt die Grundlagenarbeit, die die zentrale Projektsteuerung und die Konzeptentwicklung als auch das Netzwerkmanagement (einschließlich der dafür erforderlichen Führungs- und Informationssysteme) umfasst, in deutscher Verantwortung. Hier konnten mit Inkraftsetzen der beiden Grundlagendokumente (Conceptual Framework Document / Project Management Arrangement) wesentliche Meilensteine Ende 2020 bzw. Anfang 2021 erreicht werden. In der Folge erstellt das JCC aktuell die Standing Operating Procedures (SOPs), also verbindliche und einheitliche Regelungen und Verfahren zur Angleichung der Arbeit in bzw. unter den LogHubs. Mit Blick auf die stärkere Vernetzung der LogHubs und zum Austausch von (sensiblen) Informationen werden derzeit technisch realisierbare Lösungsmöglichkeiten untersucht. Dazu will man sich auf bereits im multinationalen Raum genutzte Führungs- und Informationssysteme (z.B. LOGFAS) abstützen. Hier zeichnen sich vielversprechende Ergebnisse ab.

Der Workstrand in französischer Federführung zielt auf die grundsätzliche Verfügbarkeit multinationaler Transportkapazitäten und die Harmonisierung der zugehörigen Prozesse ab. Aktuell verschaffen sich die am Workstrand beteiligten Nationen einen Überblick über die von den Mitgliedsstaaten genutzten multinationalen Transportlösungen und Kapazitäten. Dieses Ergebnis wird im folgenden Schritt mit dem grundsätzlichen Bedarf des Netzwerks abgeglichen, um etwaige Fähigkeitslücken im Bereich Transport zu identifizieren bzw. zu schließen. Parallel dazu werden die nationalen Regelungen und Besonderheiten im Bereich Transport zusammengetragen, um einen Gesamtüberblick zu erhalten und die jeweiligen Verfahren angleichen zu können. Abstimmungen mit dem PESCO-Projekt „Military Mobility“ stehen daher ebenfalls auf der „To-do-Liste“.

Zypern ist mit den Workstrands „Reimbursement“ und „Funding“ für die Arbeitspakete zuständig, die sich mit finanziellen Aspekten befassen. Auch hier befindet man sich noch in der Analysephase. Mit Blick auf das „Reimbursement“ hat man sich darauf verständigt, dass zunächst die derzeit gültigen HNS-Abrechnungsmodalitäten für die Inanspruchnahme von HNS Leistungen (oder bilaterale TAs) genutzt werden. Insbesondere im Hinblick auf die mögliche Nutzung des Netzwerks durch Drittstaaten, wäre dies ein praktikabler und schneller Lösungsansatz. Im nächsten Schritt soll im Sinne einer Standardisierung eine Preisliste für die entsprechenden Dienstleistungen eines LogHub entwickelt werden. Parallel dazu wird der sog. „Toolbox“-Ansatz weiterverfolgt. Dazu analysieren die Workstrand-Teilnehmer, ob und wenn ja, welche bereits verwendeten internationalen Abrechnungsmodalitäten für das Netzwerk zweckmäßig und anwendbar sind.

Drittstaatenbeteiligung

Im Oktober des letzten Jahres gelang der Durchbruch bei der Beteiligung von Drittstaaten an PESCO-Projekten; der während der deutschen Ratspräsidentschaft in 2020 entwickelte Kompromissvorschlag wurde angenommen. Somit können sich nun Drittstaaten über PESCO an europäischen Verteidigungsprojekten beteiligen. Bei der Erstellung der Grundlagendokumente für das PESCO-Projekt „Network of LogHubs in EUR and Support to Operations“ wurde bereits Weitblick durch die Mitglieder bewiesen und eine mögliche Beteiligung von Drittstatten bzw. Öffnung des Projekts für Nichtmitglieder am Projekt in Betracht gezogen. Allerdings sind an eine Beteiligung auch bestimmte Konditionen geknüpft. So müssen zunächst alle am Projekt beteiligten Nationen der Beteiligung des Nicht-EU-Mitglieds zustimmen; danach folgt die formale Zustimmung zur Beteiligung am PESCO-Projekt durch die Europäische Kommission, vergleichbar dem Beitritt der USA, Canada und Norwegen zum PESCO-Projekt „Military Mobility“ im Mai 2021. Vertreter Kanadas haben bereits Interesse zur Nutzung des Netzwerks angezeigt. Die entsprechenden Modalitäten, wie Unterstützungsumfänge, Lagerungsmöglichkeiten, etc. sollen in den kommenden Monaten geklärt werden. Mit Blick auf die Beteiligung von Drittstaaten ist anzumerken, dass diese grundsätzlich entgeltlich die Leistungen der LogHubs in Anspruch nehmen und auch an den Steuergruppensitzungen als Beobachter teilnehmen können. Sie haben dort allerdings keine Stimmberechtigung.

Weitere Überlegungen zum PESCO-Projekt „Network of LogHubs in EUR and Support to Operations“ gehen in die Richtung, dass man eine Kooperation mit dem in Ulm neu aufgestellten Joint Support and Enabling Command (JSEC) anstrebt. Erste Informationsaustausche auf Arbeitsebene haben diesbezüglich bereits stattgefunden.

Anwendungsfälle / Bewährungsproben für das Netzwerk

Wenn man von den LogHubs spricht, denkt man zumeist an Landoperationen und an Landsysteme. Jedoch ist diese Betrachtungsweise, die nur auf solche Anwendungsfälle abzielt, zu einseitig und nicht umfassend. Die logistischen Einrichtungen des Netzwerks stehen nicht nur Heeresverbänden zur Verfügung. Aufgrund der verkehrstechnisch guten Anbindung, beispielswiese zu Flug- und Seehäfen, können auch Versorgungsartikel von Einheiten der Marine oder auch der Luftwaffe bewirtschaftet bzw. vorausstationiert werden. Auch kann das Netzwerk für die werterhaltende Lagerung (z.B. für den Einsatz mobiler Instandsetzungstrupps) genutzt werden. Kurz gesagt, LogHubs sind mehrdimensional ausgelegt, sie stellen teilstreitkraftübergreifend die logistische Versorgung / Unterstützung in allen Szenaren sicher!

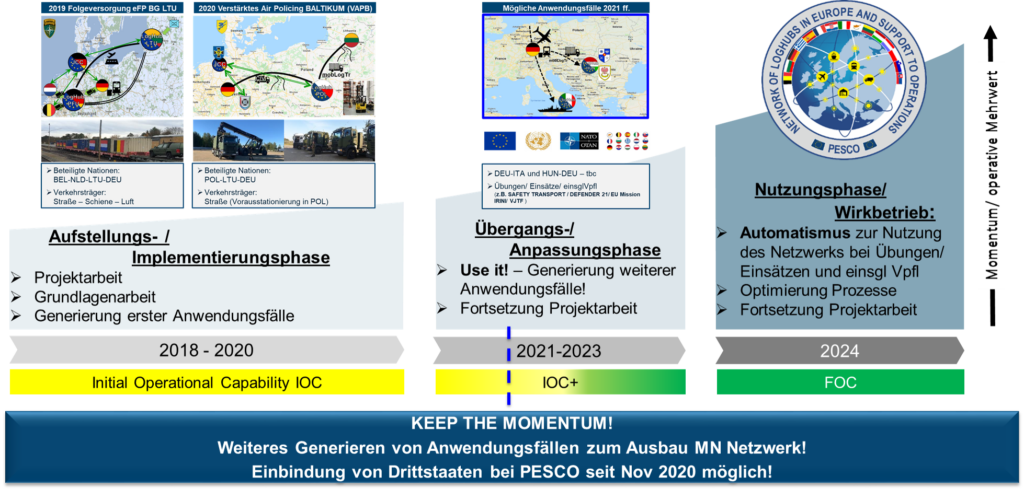

Noch bevor das Projekt seine eigentliche Anfangsbefähigung erreichen konnte, hatte das Netzwerk im November 2019 bereits seine erste Bewährungsprobe – einen sog. Anwendungsfall (engl. „Use-Case“) – zu absolvieren. An diesem Anwendungsfall, über den ein Teil der Folgeversorgung für enhanced Forward Presence in Litauen (eFP LTU) gesteuert wurde, beteiligten sich Belgien, die Niederlande, Deutschland und Litauen. Das zum damaligen Zeitpunkt neu aufgestellte JCC wurde mit der Materialsteuerung beauftragt. Dazu wurde das Material der beteiligten Nationen im deutschen LogHub in Pfungstadt zusammengeführt, dort kommissioniert und im Eisenbahn- und Lufttransport in den litauischen LogHub in Kaunas transportiert. Aus diesem heraus erfolgte dann die Versorgung der jeweiligen eFP-Truppenteile. Die beteiligten Akteure können sich mit Stolz auf die Schultern klopfen; sie haben mit ihrem Einsatz, ihrem Willen und mit Kreativität den Grundstein für dieses multinationale Projekt gelegt.

Für das Jahr 2020 waren ursprünglich zwei Anwendungsfälle geplant, von denen pandemiebedingt allerdings nur einer stattfinden konnte. Der ausgefallene „Use-Case“ zielte auf die Unterstützung des Flugabwehrraketengeschwader 1 bei der Übung „Tobruq Legacy 2020“ ab. Dabei sahen die Planungen vor, dass ca. 50 Fahrzeuge sowie sonstige Ausrüstungsgegenstände im Seetransport über den LTU LogHub nach KAUNAS zur Übungstruppe transportiert werden sollten. Die Unterstützung durch Litauen war bereits zugesagt, das JCC hatte den Anwendungsfall zwischen den Beteiligten bereits koordiniert.

Erfreulicherweise konnte der zweite für 2020 geplante Anwendungsfall „Verfahrungsübung robuste Folgeversorgung“ zur Unterstützung „Verstärktes Air Policing im Baltikum 2020“ (VAPB) erfolgreich durchgeführt werden. Für die Luftwaffe wurde dazu Feldlagermaterial aus dem Materialwirtschaftszentrum in WESTER-OHRSTEDT mit zivilem Spediteur in den polnischen LogHub in KUTNO transportiert und dort für mehrere Wochen bis zur Nutzung in Litauen vorausstationiert bzw. zwischengelagert. Die Einlagerung/Bewirtschaftung des deutschen Materials erfolgte durch die am polnischen LogHub eingesetzten Soldaten bzw. Zivilbeschäftigten; die Kräfte LogBtl 172 – 90 Soldaten mit 35 Fahrzeugen – trafen mit Beginn der Verfahrensübung robuste Folgeversorgung im LogHub ein. Von dort aus wurden dann in zwei Wochen über 100 Container nach Litauen transportiert.

Zur Erhöhung der Transportleistung wurden dabei die Kraftfahrer ausgetauscht – so konnte die Anzahl der Umläufe erhöht werden. Auch diesen Anwendungsfall koordinierte das JCC. Die Zusammenarbeit mit den polnischen Kameraden in KUTNO war aus logistischer Sicht äußerst professionell, die Zusammenarbeit war unkompliziert, zielorientiert und sehr kameradschaftlich. Das Material konnte so zeitgerecht und einsatzbereit für die Durchführung des VAPB in Litauen bereitgestellt werden. Das Netzwerk hat so seine Leistungsfähigkeit erneut bewiesen und einen wesentlichen Beitrag zur Unterstützung VAPB geleistet.

In Anlehnung an die DEU-HUN Übung „Safety Transport“[4], die gemeinsam mit den ungarischen Streitkräften in Ungarn durchgeführt wurde, konnte auch in 2021 – trotz pandemiebedingter Einschränkungen und reduzierter als ursprünglich geplant – ein weiterer Anwendungsfall generiert werden.

Dazu wurden 40 Fahrzeuge einschl. Anhänger und sechs Container des LogBtl 472 aus KÜMMERSBRUCK im Schienentransport in den ungarischen LogHub in TABORFALVA transportiert. Vor Ort in Ungarn erfolgte dann die Eisenbahnentladung durch Kräfte LogBtl 472 (sog. „Reception). Ungarische Kräfte stellten den Containerumschlag sicher. Nach erfolgreicher Durchführung der Übung „Safety Transport“ erfolgte auch der Rücktransport des DEU Materials über das Netzwerk. Zur Verbesserung und Optimierung von Prozessabläufen, insbesondere für die zugewiesene Rolle als Manager des Gesamtnetzwerks, entsandte das JCC ein Evaluierungsteam, das wertvolle Erkenntnisse für die weitere Arbeit und zur Ausgestaltung des Netzwerks in den unterschiedlichen Arbeitssträngen sammeln konnte.

Für die zweite Jahreshälfte ist eine weitere Nutzung des ungarischen LogHubs im Zusammenhang mit der Übung „Break Through“, einer Übung des Artilleriebataillon 131 (ArtBtl) vorgesehen. Dabei soll die für das Schießen benötigte Artilleriemunition zunächst bis zum Beginn der Übung im ungarischen LogHub zwischengelagert bzw. vorausstationiert werden. Darüber hinaus wird derzeit geprüft, ob die Ersatzteilversorgung der Heeresinstandsetzungslogistik (HIL) für das ArtBtl auch (teilweise) über den LogHub gesteuert werden kann.

Das „Network of LogHubs in EUR and Support to Operations“ konnte sein aktuelles Leistungsspektrum bislang Einheiten des Heeres bzw. der Luftwaffe zur Verfügung stellen. Die Planungen zur Unterstützung der Marine sind ebenfalls bereits angelaufen. Ein möglicher Anwendungsfall wurde konzipiert; dabei sollen über den italienischen LogHub in BRINDISI Versorgungsgüter für die EU Operation IRINI eingelagert/vorausstationiert werden, um diese im Bedarfsfall den jeweiligen Marineeinheiten übergeben zu können. Ein Durchführungszeitraum steht u.a. aufgrund der Corona Pandemie noch aus.

Zusammenfassung

Mit der ständigen strukturierten Zusammenarbeit hat die EU einen entscheidenden Schritt hin zu einer Selbstverpflichtung eingeschlagen, bei der es weniger um strategische Autonomie geht, sondern vielmehr um das Ausplanen und Vorhalten gemeinsamer militärischer Fähigkeiten für das Krisenmanagement.

PESCO bietet den Mitgliedern den Rahmen, um gemeinsam Verteidigungsfähigkeiten zu entwickeln, in gemeinsame Projekte zu investieren und dadurch die generelle Einsatzbereitschaft der Streitkräfte zu erhöhen. Das PESCO Projekt „Network of LogHubs in EUR and Support to Operations“ ist hinsichtlich zeitlicher Umsetzung und Realisierung, der aktiven Beteiligung und Mitarbeit aller Projektmitglieder und bisherigen Leistungen eine Erfolgsgeschichte und ein Vorzeigemodell. Das Netzwerk ist von Anfang an konsequent auf den operativen Mehrwert ausgerichtet. Dennoch darf man sich gerade jetzt nicht auf dem Erreichten ausruhen. „Keep the momentum“ ist daher das Motto, mit dem das Projekt derzeit weiter aktiv vorangetrieben wird. Im übertragenen Sinn heißt dies, dass der Druck auf dem Projekt aufrecht erhalten bleibt bzw. sogar Schritt für Schritt bis zur Erreichung der Vollbefähigung in 2024 gesteigert werden muss. Daher sind aktuell alle Projektmitglieder – getreu dem Motto „Use it or loose it“ – angehalten, weitere Anwendungsfälle für alle möglichen Einsatzoptionen bzw. Übungsszenare zu entwickeln und durchzuführen. Von weiteren konkreten Use-Cases in 2021 und den Folgejahren ist auszugehen.

Nur auf diese Weise kann erreicht werden, dass „Operateure“, Übungs- und Einsatzplaner die Leistungsfähigkeit des Netzwerks (er)kennen und dieses zukünftig als „feste Größe“ bei all ihren Planungen mitberücksichtigen.

Soviel sei an dieser Stelle bereits gesagt – „das Netzwerk wird dazu bereit sein“!

[1] 1. Training/Facilities; 2. Land/Formations/Systems; 3. Maritime; 4. Air/Systems; 5. Enabling/Joint; 6. Space;

7. Cyber/C4ISR

[2] Malta hat aufgrund verfassungsrechtlicher Bedenken eine Teilnahme abgelehnt; Dänemark nimmt grundsätzlich nicht an der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Europäischen Union teil.

[3] Alle PESCO-Mitgliedsstaaten nehmen an diesem Projekt teil.

[4] Weitere Information zur DEU – HUN Zusammenarbeit sind dem Artikel „DEU/HUN Kooperation Strukturierte Partnerschaft in der Logistik (SPiL)“ im Sonderheft zu entnehmen.

Text: Autorenteam LogKdoBw Abt Planung I (2) MN Logistik

Logistische Unterstützung von Operationen der Streitkräfte in den Phasen Bereitstellung, Aufmarsch, Verlegung, RSOM und logistische Versorgung

Einleitung

Die völkerrechtswidrige Annexion der Krim durch Russland und der Ausbruch des Krieges in der Ukraine bildeten im 21sten Jahrhundert die bisher fundamentalsten Einschnitte in der internationalen Sicherheitspolitik.

Als Reaktion auf die damit einhergehende veränderte Bedrohungslage hat die NATO seit 2014 ihr Verständnis zur Ausplanung von Streitkräften angepasst. Die seit den 1990er Jahren strukturelle Schwerpunktausrichtung auf Kräfte zur Unterstützung des Internationalen Krisenmanagements (IKM) konnte unter den veränderten sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen nicht mehr aufrechterhalten werden. Der Auftrag und die Befähigung zur Landes- und Bündnisverteidigung (LV/BV) wurde planungsleitend und damit auch für die Bundeswehr strukturbestimmend.

Die deutschen Streitkräfte werden seither im Einklang mit dem konzeptionellen Dreiklang aus dem Weißbuch der Bundesregierung, der Konzeption der Bundeswehr und dem Fähigkeitsprofil der Bundeswehr (FPBw) des Bundesministeriums der Verteidigung schrittweise befähigt, schnell und kampfkräftig im gesamten Bündnisgebiet in einem 360° Ansatz zur LV/BV zum Einsatz kommen zu können. Dieser veränderte Ansatz wird beispielsweise durch die Gestellung der Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) der NATO, für welche Deutschland als bedeutender Truppensteller im Jahr 2023 wiederholt gemeinsam mit Norwegen und den Niederlanden die Führungsverantwortung tragen wird, sichtbar.

Um die eingegangenen Bündnisverpflichtungen erfüllen zu können, bedarf es neben durchsetzungsfähiger Einsatzverbände aller Dimensionen gleichzeitig auch reaktionsschneller, leistungsfähiger, robuster und flexibler logistischer Fähigkeiten, Kräfte und Mittel. Es bedarf einer nachhaltigen logistischen Unterstützung, welche die Durchhaltefähigkeit deutscher Streitkräfte in dimensionsübergreifenden Einsätzen, in Joint & Combined Operationen unter Führung der NATO oder EU, in allen Phasen der Operationsführung sicherstellen kann.

Die mit diesen Fähigkeitsforderungen einhergehende gleichrangige und gleichzeitige Unterstützung von Aufgaben der LV/BV und des IKM stellte für das Logistische System der Bundeswehr (LogSysBw) und insbesondere das Logistikkommando der Bundeswehr (LogKdoBw), als den wesentlichen Verantwortungs- und Leistungsträger der Streitkräfte im LogSysBw, eine grundlegende Lageänderung dar und implizierte einen erheblichen Anpassungsbedarf.

Hintergrund

Das LogSysBw wurde nach der deutschen Wiedervereinigung auf die Unterstützung planbarer, kleinerer bis mittlerer Einsätze im Rahmen des IKM mit einer eher statischen, lokal begrenzten Operationsführung und im Umfang deutlich geringeren Verbräuchen konsequent ausgerichtet. Die organischen logistischen Kräfte und Mittel der Streitkräfte und insbesondere der Basislogistik wurden mit der Bundeswehrreform im Jahr 2011 erneut um mehr als 40% reduziert. Grundbetrieb, Übungen und IKM Einsätze wurden auf Basis einer auf Effizienz getrimmten Bereitstellungslogistik mit einer deutlich verschlankten Depotorganisation sowie mit auf Stabilisierungsoperationen optimierten mobilen Logistiktruppen der Basislogistik (mobLogTr BasLog) unterstützt.

Szenare innerhalb der LV/BV unterscheiden sich jedoch von Einsätzen des IKM grundlegend. Beispielhaft seien an dieser Stelle auszugsweise nur viel kürzere Reaktionszeiten, dynamischere und hochintensive Gefechtsphasen – inkl. hoher Verbräuche (z.B. Verbräuche von Munition, Betriebsstoff, Ersatz-/Austauschteile), der damit einhergehende Bedarf an stationärer und mobiler Lagerkapazität, sowie die Notwendigkeit hoher Mobilität und Verlegefähigkeit von Kräften an die Peripherie des Bündnisgebietes im 360° Ansatz genannt.

Projekt „WE LogSysBw“, FPBw u. Eckpunkte für die Bw der Zukunft

Das LogSysBw besteht aus einem mehrstufigen System in welchem die Basislogistik mit den Einsatzlogistiken der militärischen Organisationsbereiche synergetisch zusammenwirkt. Diese grundlegende Ausrichtung des LogSysBw stellt auch für Einsätze im Rahmen LV/BV die effektivste Option logistischer Unterstützung dar. Es ist überall dort dezentral ausgerichtet, wo dies möglich ist und eine unmittelbare Unterstützung der operierenden Truppe erfolgt, aber zentral dort, wo ein Funktionieren des Gesamtsystems gewährleistet werden und verfügbare Ressourcen effektiv, effizient und flexibel eingesetzt werden müssen.

Die Grundlagen für die seither eingeleitete Weiterentwicklung des LogSysBw und insbesondere der Basislogistik – als die tragende militärische Säule im LogSysBw – stellen die Ergebnisse des Projekts „Weiterentwicklung LogSysBw“ des Generals Bundeswehrlogistik sowie das FPBw dar. Das FPBw definiert dabei über Systemverbünde die Fähigkeiten und Kapazitäten der Streitkräfte, die im Rahmen der LV/BV logistisch unterstützt werden müssen.

Darüber hinaus werden die durch die „Eckpunkte für die Bundeswehr der Zukunft“ gesetzten Rahmenbedingungen und Vorgaben planungsleitend berücksichtigt.

Im Hinblick auf die erforderlichen Anpassungen – vor dem Hintergrund der deutlich gestiegenen Anforderungen und Bandbreite sowie aufgrund begrenzter Ressourcen – hat sich sehr frühzeitig herauskristallisiert, dass die für die logistische Unterstützung notwendigen Kapazitäten und Fähigkeiten nicht nur durch organische (militärische als auch zivile) Kräfte und Mittel der Bundeswehr bereitgestellt werden können.

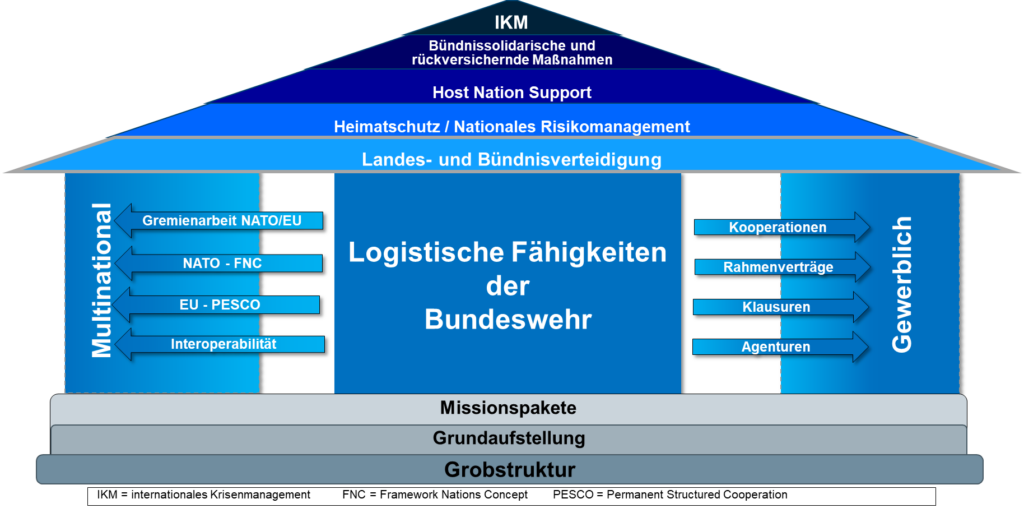

Vielmehr ist es notwendig, das LogSysBw und insbesondere die Basislogistik in ausgewählten Bereichen durch Leistungen Dritter – multinationaler Partner, Kooperationen mit der Wirtschaft sowie sonstiger gewerblicher Leistungen – integrativ zu ergänzen.

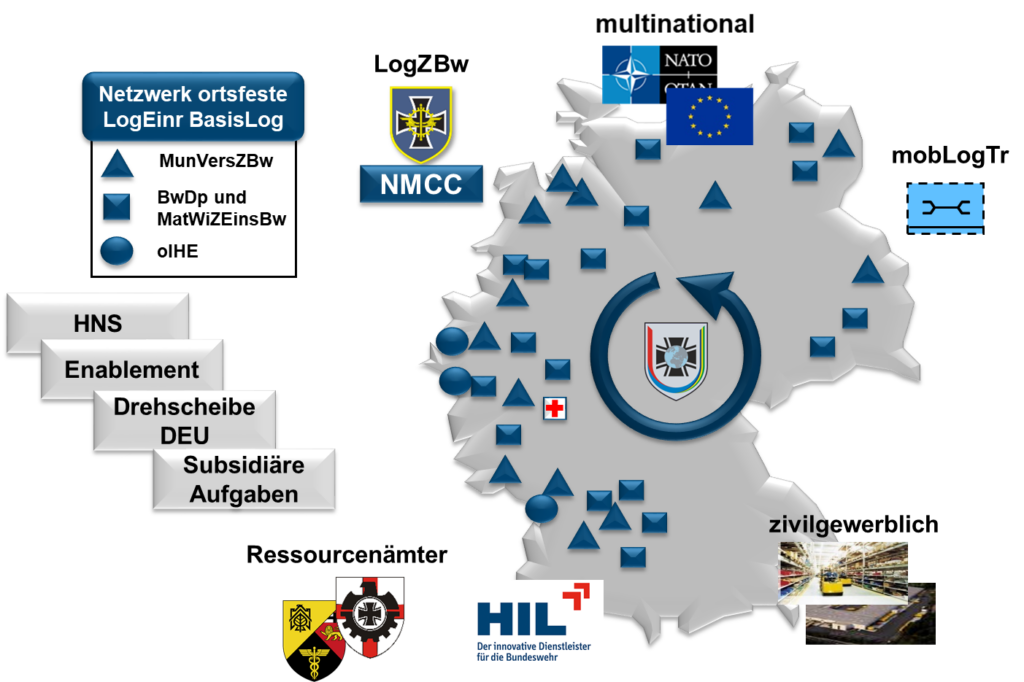

Das häufig verwendete Bild eines „Haus der Logistik“ in Abbildung 1 verdeutlicht diesen integrativen Ansatz.

Quelle: Eigene Darstellung

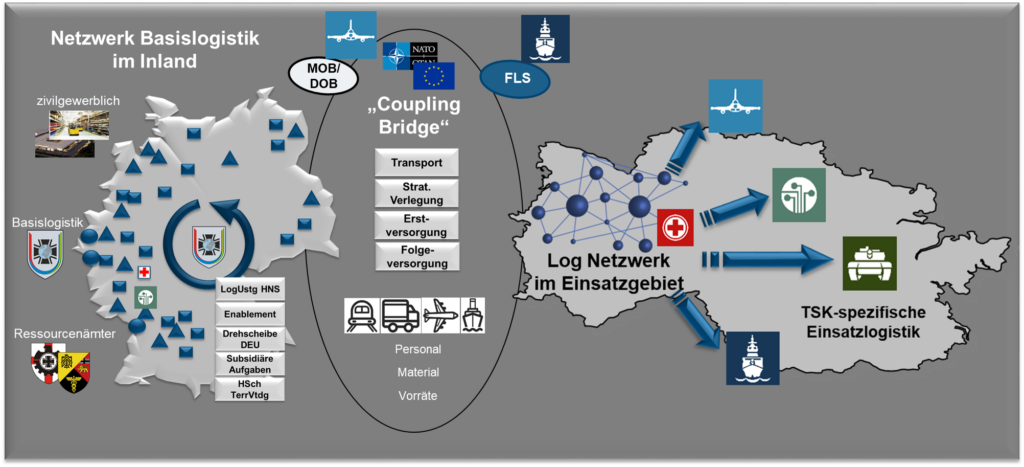

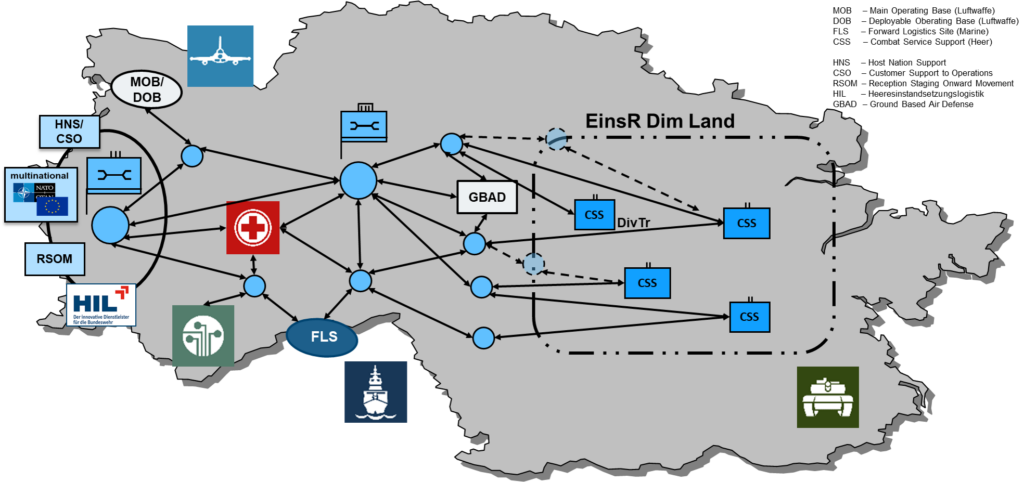

Zur gleichrangigen und gleichzeitigen Erfüllung der logistischen Anforderungen der LV/BV und des IKM in Deutschland, aus Deutschland heraus zur Stärkung der Drehscheibe Deutschland, ins Einsatzgebiet und im Einsatzgebiet und damit in allen Phasen der Operationsführung („Bereitstellung“, „Aufmarsch“, „Verlegung“, „RSOM“ und „Versorgung“) wurde und wird das LogSysBw und insbesondere das LogKdoBw mit seinen Kräften und Mitteln schrittweise weiterentwickelt. Zielsetzung ist dabei eine unterbrechungsfreie, durchhaltefähige und robuste logistische Versorgung durch das LogSysBw, wie in Abbildung 2.1 schematisch dargestellt.

Quelle: Eigene Darstellung

Bereitstellung

In der Phase Bereitstellung ist es entscheidend, einsatzbereite Kräfte und damit auch voll ausgebildete Kräfte bereitzustellen. Dazu tragen die Logistikschule der Bundeswehr, unter anderem mit dem Logistischen Übungszentrum, dem JLSG Coordination and Training Center sowie dem Spezialpionierausbildungs- und übungszentrum als auch das Zentrum für Kraftfahrwesen der Bundeswehr mit der Kraftfahrgrundausbildung wesentlich bei. Entscheidend ist in dieser Phase aber auch, dass die Leistungen in der logistischen Basis Inland aus dem „Netzwerk ortsfeste logistische Einrichtungen der Basislogistik“ unter Einbindung zivil-gewerblicher und multinationaler Partner sowie der Ressourcenämter zeitgerecht, in den erforderlichen Mengen (aufgefüllte Bestände vorausgesetzt) und Qualität zur Verfügung gestellt werden. Nur so können die gegenüber der NATO und unseren Bündnispartnern eingegangenen Verpflichtungen verlässlich erfüllt werden. Anhand der definierten Reaktionszeiten (Notice To Move (NTM)) der ersten Kräfte der VJTF von 2 bis 7 Tagen sowie einer Durchhaltefähigkeit von bis zu 30 Tagen (30-Tage-Vorrat) werden die veränderten Anforderungen an das LogSysBw und insbesondere an das LogKdoBw und die Basislogistik besonders deutlich.

Quelle: Eigene Darstellung

Die Abkehr einer rein auf Effizienz ausgerichteten Gestaltung des Gesamtsystems wurde erfolgreich eingeleitet und in ersten Schritten umgesetzt. Primäres Ziel ist wieder die Gewährleistung einer effektiven logistischen Leistungserbringung durch eine Steigerung der Robustheit. Steigerung der Robustheit mittels des Aufbaus von organischen Kapazitäten, der Erhöhung der Flexibilität, der Reaktionsfähigkeit, des Schutzes und der Durchhaltefähigkeit des Netzwerks ortsfeste Logistische Einrichtungen der Basislogistik. Die bereits vollzogene Umgliederung des Stabs des Logistikzentrums der Bundeswehr (LogZBw) sowie die stufenweise Wiederinbetriebnahme von Material- und Munitionslagern als auch die bedarfsgerechte Integration zivil-gewerblicher Leistungen sowie die eingeleitete Aufstellung eines aufbauorganisatorischen Kerns eines National Movement Coordination Centre (NMCC) im Stab LogZBw sind sichtbare Zeichen und erste wesentliche Erfolge.

Aber auch ablauforganisatorische Maßnahmen wie die Einrichtung von 24/7 Rufbereitschaften und Ausgabebereitschaften für den Alarmierungsfall als auch die Bereitstellung vorkommissionierter Vorräte zur unverzüglichen Bereitstellung der Erst- und Folgeversorgung können entscheidend dazu beitragen.

Neben den ortsfesten logistischen Einrichtungen bedarf es zur Gewährleistung einer durchhaltefähigen und robusten logistischen Unterstützung aber auch reaktionsschneller mobLogTr der Basislogistik (BasisLog) in der Verantwortung des LogKdoBw. MobLogTr BasisLog können in der Phase Bereitstellung zur Erhöhung der Einsatzbereitschaft und zur Gewährleistung der „schnellstmöglich Einsatzfähigkeit“ von Kräftedispositiven beitragen. Der Schwerpunkt ihres Auftrags ist und bleibt, frühestmöglich in ein Einsatzgebiet zu verlegen, um dort eine Aufnahme der Masse der nachfolgenden Streitkräfte zu gewährleisten sowie die Erst- und Folgeversorgung und damit die „Coupling Bridge“ zur Basis Inland sicherzustellen.

Die organischen Kapazitäten der Bundeswehr werden trotz der exemplarisch angesprochenen Maßnahmen nicht ausreichen, um den Anforderungen der LV/BV und des IKM im vollen Umfang gerecht werden zu können.

Daher wurden mögliche Kooperationen mit der Wirtschaft durch das LogKdoBw im Rahmen des Projekts „Zukunftsorientierung Kooperationen in der Logistik“ in verschiedenen Fachpanels in enger Zusammenarbeit mit Vertretern aus der Wirtschaft erörtert. Vor allem im Fachpanel 2 „Materialbewirtschaftung und Lagerung“ und im Panel 3 „Logistische Unterstützung bei der Verlegung von Kräften“ sind die Arbeiten sehr weit fortgeschritten und die grundsätzlichen Voraussetzungen für eine Umsetzung geschaffen.

Quelle: PIZ SKB

Die sehr positiven Erfahrungen aus dem Gesamtprojekt haben den Kommandeur LogKdoBw und General Bundeswehrlogistik darin bestärkt, diesen Weg konsequent und zielgerichtet gemeinsam mit der Wirtschaft weiter zu beschreiten. Ziel ist es, weitere tragfähige und zielorientierte Kooperationen gemeinsam mit der Wirtschaft zu entwickeln, um die erhöhten Bedarfe in den Bereichen Lagerhaltung, Instandhaltung, bei der Verlegung von Kräften aber auch Ausbildung gesichert decken zu können.

Im Bereich der multinationalen (MN) Logistik ist die Fortsetzung der begonnenen Arbeiten mit der Herausgabe der Eckpunkte für die Bundeswehr der Zukunft explizit angewiesen. Als eins der erfolgreichsten jüngeren Beispiele für die MN Zusammenarbeit in der Logistik ist das Projekt „Network of Logistic Hubs in Europe and Support to Operations (NW of LogHubs in EUR)“ als Teil der Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit (Permanent Structured Cooperation; PESCO) der Europäischen Union zu nennen. Das Projekt NW of LogHubs ist das zweitgrößte PESCO-Projekt der EU und hat das Ziel, in Zusammenarbeit mit einer Vielzahl europäischer Staaten ein europaweites Netzwerk an logistischen Knoten – sogenannter logistischer Hubs (LogHubs) – zu etablieren. Mit Hilfe des Netzwerks soll die Sicherstellung von zugewiesenen logistischen Leistungen, wie die Unterstützung der Verlegung militärischer Güter und Fahrzeuge, die temporäre Lagerung von Versorgungsgütern von Partnernationen sowie die Erst- und Folgeversorgung von Einsatzkontingenten (EinsKtgt) gewährleistet werden. Deutschland beteiligt sich mit dem Ende 2020 etablierten LogHub in Pfungstadt und stellt Leistungen für das Netzwerk zur Verfügung.

Verlegung (Aufmarsch, Strateg. Verlegung u. RSOM)

An die Phase der Bereitstellung schließt sich die Phase Verlegung an (Aufmarsch, Strategische Verlegung u. Reception, Staging and Onward Movement (RSOM)).

Die Verlegung von Streitkräften verfolgen das übergeordnete Ziel, Personal, Material/Ausrüstung und Versorgungsgüter zeitgerecht, in der richtigen Reihenfolge und in der geforderten Einsatzbereitschaft gemäß operativer Erfordernisse von ihrem Aufkommens-/Stationierungsort an definierte Einsatzorte zu verbringen. Verlegung lässt sich in drei Abschnitte unterteilen.

Der erste Abschnitt (Aufmarsch) bildet die Wegstrecke vom Aufkommens-/Stationierungsort der Truppenteile bis zum jeweiligen Verladeort (Port of Embarkation (POE); zum Beispiel einem Hafen, Bahnhof, etc.) ab. Im zweiten Abschnitt (Strategische Verlegung) folgt der strategische Transport vom Verladeort bis zum Entladepunkt in einem Einsatzgebiet (Port of Debarkation (POD)) wo die „Reception“ (Entladung, Sortierung und Vorbereitung des Weitertransportes) erfolgt. Verladeort und Entladepunkt können dabei für Personal, material/Ausrüstung und Versorgungsgüter voneinander abweichen. Im dritten Abschnitt erfolgt dann beim „Staging“ die Zusammenführung von Truppe mit ihrem Material, das Herstellen der Einsatzbereitschaft und anschließend die Verlegung („Onward Movement“) von einsatzbereiten Kräfte an den jeweiligen Zielort im Einsatzgebiet.

In diesen Teilphasen sind sowohl für den ersten als auch für den dritten Abschnitt mil. Kräfte oder zivil-gewerbliche Partner zur Unterstützung der Einsatzverbände zwingend notwendig. Kräfte, die den Transport von Personal, Material/Ausrüstung und Versorgungsgütern zu definierten POEs und von PODs in die Sammelräume gewährleisten sowie bei Eigenmärschen über große Entfernungen die Unterstützung von technischen Halten und Rasten sicherstellen.

In Deutschland, besonders für die Ertüchtigung der „Drehscheibe Deutschland“ schafft das LogKdoBw dazu beispielsweise mit der Aufstellung eines NMCC im LogZBw sowie mittels des Abrufs von Leistungen aus Rahmenverträgen für Transport und Umschlag sowie mit der Vorbereitung eines neuen Rahmenvertrags für Rast- und Sammelräume wesentliche Voraussetzungen.

In Ergänzung dazu zählen die mobLogTr BasisLog im Falle eines Einsatzes im Rahmen der LV/BV immer zu den Kräften der „ersten Stunde“. MobLogTr BasisLog sind grundsätzlich für die Unterstützung im Einsatzgebiet konzipiert und im Umfang für diese Aufgabe bemessen. Sie unterstützen vor der Erfüllung ihres eigentlichen Kernauftrags in einem Einsatzgebiet aber auch im Rahmen freier Kapazitäten und in Abhängigkeit der Operationsplanung in den Phasen Aufmarsch, Verlegung und RSOM. Mit der Aufstellung des Logistikbataillons 163 werden die mobLogTr BasisLog insbesondere für die Unterstützung von RSOM Operationen einen signifikanten Fähigkeitsaufwuchs erfahren.

Quelle: PIZ SKB

Deutschland wird mit diesem RSOM-Bataillon über einen derzeit im Rahmen der NATO einzigartigen Verband verfügen und der NATO für die Stand-by Phase der VJTF 2023 bereits diese Kräfte verbindlich zur Verfügung stellen. Dieser neue Verband ist dann befähigt – unter MN Beteiligung – die Aufnahme von Kräften, eine logistische Erstversorgung sowie die Zusammenführung von Personal und Material unter Führung eines JLSG – Joint Logistic Support Group – Kommandeurs im Einsatzgebiet als logistische Leistung bereitzustellen.

Entscheidende Grundlage für eine erfolgreiche Verlegung im Rahmen von Operationen zur Bündnisverteidigung ist eine auf der Ebene der NATO abgestimmte und harmonisierte multinationale Verlegeplanung. Hierzu tragen die Nationen durch Vorlage ihrer nationalen Verlegeplanung (National Detailed Deployment Plan (NDDP)) entscheidend bei. Auf Basis nationaler operativer Vorgaben (Nationale Aufmarschplanung) des Aufmarschführenden Kommandos (bisher KdoSKB, künftig Territoriales Führungskommando der Bundeswehr) leistet der Stab LogKdoBw für den Aufmarsch deutscher Truppenteile mit der Erstellung des NDDP einen wesentlichen Beitrag für diesen Anteil des Planungsprozesses. Im deutschen NDDP wird letztendlich für die eigenen Kräfte festgelegt, welches Personal, Material und welche Vorräte (wer/was), von wo, wann, wohin und womit bewegt werden sollen, um in ein designiertes Einsatzgebiet verlegt werden zu können. Dieses die nationale Aufmarschplanung koordinierende Dokument wird in die multinationale Gesamtplanung auf Ebene der NATO eingebracht und durch das Allied Movement and Coordination Centre (AMCC) im Rahmen der Zusammenfassung aller nationalen Pläne in den Multinational Detailed Deployment Plan (MNDDP) umgesetzt. Dieser harmonisierte MNDDP bildet dann den „Abholpunkt“ für das LogZBw, um eine mit allen Beteiligten (Nationen, Truppensteller, Behörden, etc.) abgestimmte, nationale Transport- und Marschplanung zu erstellen. Darüber hinaus ist er Grundlage für das entsprechende Joint Force Command (JFC) im Rahmen der Erstellung eines multinationalen RSOM-Planes.

Der zweite, mittlere Abschnitt der Phase Verlegung (aus nationaler Perspektive die sogenannte strategische Verlegung) umfasst den „Weg“ zwischen den jeweiligen POEs in Deutschland und PODs im Einsatzgebiet. Das Aufmarschführende Kommando trägt – eingebettet in die Verlegeoperation der NATO – die nationale Gesamtverantwortung. Für diesen Abschnitt sind grundsätzlich alle Verkehrsarten (Land, Luft, See) zu betrachten. Dabei ist zu beachten, dass nicht sämtliche Verkehrsträger für die strategische Verlegung von Personal, Material/Ausrüstung und Versorgungsgütern für jedes Einsatzgebiet gleichermaßen geeignet sind bzw. im Extremfall überhaupt nicht geeignet sein oder auch unterbrochen bzw. signifikant gestört werden können. Daher steht im Rahmen der Planung dieses Abschnitts grundsätzlich und in Abhängigkeit der operativen Vorgaben die Bereitstellung eines maßgeschneiderten und resilienten Mixes bestehend aus allen Verkehrsträgern im Fokus. Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass für die strategische Verlegung von Personal, Material/Ausrüstung und Versorgungsgütern in der Regel unterschiedliche Verkehrsträger und Routen genutzt werden. Einheiten und Verbände werden grundsätzlich nicht als ein „geschlossenes Paket“ in ein Einsatzgebiet verlegt. Auf Grund der begrenzten eigenen militärischen Kapazitäten wird zudem für die strategische Verlegung auf Rahmenverträge mit Dienstleistern wie beispielsweise SALIS1, ARK2, etc. zurückgegriffen. Dazu ruft das Logistikzentrum der Bundeswehr (LogZBw) auf Basis des abgestimmten Verlegeplans (NDDP) die Leistungen aus den jeweiligen Rahmenverträgen ab, überwacht die Durchführung und trifft bei Bedarf Abstimmungen mit Nachbarländern. Es ist damit mit dem NMCC „Dreh- und Angelpunkt“ zur Sicherstellung strategischer Verlegung deutscher Streitkräfte.

Der RSOM Prozess zum Abschluss der Verlegung ist dadurch gekennzeichnet, dass er durch die NATO geführt und koordiniert wird. Nach Erreichen der PODs sind die nationalen Kräfte auf Unterstützung für die Zusammenführung von Personal, Material und Vorräten angewiesen. Diese wird durch den durch die NATO festgelegten RSOM-Commander und seinen Stab geführt und koordiniert sowie durch auf Zusammenarbeit angewiesene und/oder unterstellte Kräfte unterstützt. In einer frühen Phase des Aufmarsches geschieht dies durch die Host Nation in enger Abstimmung mit der Standing Joint Logistic Support Group (SJLSG). Mit Erreichen der vollen Einsatzbereitschaft der Joint Logistic Support Group (JLSG) des zuständigen Joint Force Commands im Einsatzgebiet wird diese die Führung des RSOM Prozesses übernehmen und mit den beteiligten Nationen koordinieren. Zur Alimentierung einer JLSG, das heißt der Unterstellung von Truppenteilen unter ein JLSG HQ, leistet Deutschland, wie oben bereits ausgeführt, mit der Aufstellung der LogBtl 163 als RSOM-Btl einen wesentlichen Beitrag. In diesem Zusammenhang ist das bereits erwähnte, aus dem Framework Nations Concept Cluster Logistics (FNC CL) hervorgegangene JLSG Coordination and Training Centre (JCTC) an der Logistikschule der Bundeswehr besonders hervorzuheben. Mit der Schaffung des JCTC wurde eine in der NATO einmalige Ausbildungs- und Übungsmöglichkeit für Experten eines JLSG HQ geschaffen, dort ein mn besetzter Expertenpool aufgebaut/ausgebildet und eine bis dahin bestehende Fähigkeitslücke geschlossen.

Für Deutschland gibt es neben der Verlegung von Verbänden in ein Einsatzgebiet jedoch noch einen weiteren Aspekt, der bei der Verlegung von NATO-Streitkräften zu betrachten. Auf Grund der zentralen geographischen Lage in Europa ist Deutschland neben seiner Rolle als Truppensteller auch Transitland für andere NATO-Partner. Als „Drehscheibe“ für den Aufmarsch verbündeter Streitkräfte ist Deutschland im Rahmen von Military Enablement/ Host Nation Support (HNS) für die Bündnispartner auch Bedarfsdecker und stellt unter anderem logistische Leistungen bereit. Dabei gilt es zu beachten, dass HNS nicht ausschließlich Leistungen seitens der Streitkräfte beinhaltet, sondern vielmehr immer als eine gesamtstaatliche Aufgabe verstanden werden muss.

Die Koordinierung aller Unterstützungsleistungen im Rahmen des HNS einschließlich der Verlegung durch Deutschland liegt in der Gesamtverantwortung des nationalen Territorialen Befehlshabers (NatTerrBefh), welcher zukünftig im neu geschaffenen Territorialen Führungskommando verortet sein wird. Die Ausplanung der Marsch- und Transportrouten auf der Basis des MNDDP, der entsprechenden Marschanträge und logistische Anteile des HNS erfolgen durch das NMCC im LogZBw. Die klare Zuordnung von Verantwortlichkeiten ist wesentlicher Erfolgsfaktor, da die im Rahmen „Drehscheibe Deutschland“ wahrgenommenen Aufgaben eine Vielzahl von Unterstützungsleistungen beinhalten, welche unter Federführung des TerrFüKdoBw zu koordinieren sind.

Entlang von Marschstraßen müssen beispielsweise Convoy Support Center (CSC) oder Technische Halte (Parkplätze) eingerichtet und betrieben werden, um die Kampfkraft marschierender Truppenteile während eines Landmarsches aufrechterhalten zu können. In diesen CSC werden beispielsweise Schlafmöglichkeiten, Sanitäreinrichtungen und Betreuungsmöglichkeiten bereitgestellt sowie die Versorgung der Soldaten/Soldatinnen mit Verpflegung und Marketenderwaren sichergestellt. Darüber hinaus werden in diesen Rasträumen grundsätzlich Fähigkeiten zur Bergung und zum Abschub von Großgerät, zur Unterstützung kleinerer Reparaturmaßnahmen, zum Umschlag, zur Betankung und zur sanitätsdienstlichen Unterstützung vorgehalten.

Ein weiterer Beitrag innerhalb der logistischen Leistungen ist die Unterstützung beim Transport mittels unterschiedlicher Verkehrsträger. Bei den hierbei zu erbringenden Leistungen handelt es sich um die Vorbereitung, Koordination und Durchführung von Straßen-/Schienen-/Lufttransporten, Binnenschifffahrt und Seetransport sowie von Spezialtransporten (Groß- und Schwerlasttransporten) und den damit im Zusammenhang stehenden typischen Nebenleistungen bei der Transportdurchführung wie zum Beispiel Transportberatung, Fahrplanwesen, Trassenbestellungen, Bereitstellung von Bedien- und Fachpersonal sowie sicherheitstechnische Abnahmen und die Erteilung von Marschkrediten. Auch Aufgaben im Rahmen des Betriebs von Häfen, Flughäfen und/oder Bahnhöfen an POD/ POE sind Teil logistischer Unterstützungspakete. Hierbei werden beispielsweise Kapazitäten und/ oder Fähigkeiten zur Sicherstellung des Umschlags, zur Abfertigung von Personal und Material in Deutschland zur Verfügung gestellt. Auch dazugehörige Peripherieleistungen und notwendige administrative Arbeiten sind grundsätzlich mit inbegriffen. Dazu zählen unter anderem das Erstellen notwendiger Ladepapiere und Dokumente, das Abwickeln von Zollformalitäten oder das Erwirken von Genehmigungen und Überprüfungen. Absicht LogKdoBw ist es, unter Nutzung bereits bestehender Rahmenverträge und durch den Abschluss von weiteren Verträgen, möglichst viele, wenn nicht sämtliche Leistungen zivil-gewerblich zu vergeben, um die eigenen organischen Kapazitäten für die Logistische Versorgung in den Einsatzgebieten zur Wirkung bringen zu können.

Logistische Versorgung im Einsatzgebiet

Mit Abschluss der (strategischen) Verlegung und nach einer erfolgreichen RSOM-Operation stehen die Kräfte dem designierten NATO-Kommandeur zur Verfügung und spätestens mit Erreichen der Zielorte (final destination) erfolgt der Unterstellungswechsel (Transfer of Authority (TOA)). Damit können die Kräfte eingesetzt werden und müssen fortan für die Erhaltung der Durchhaltefähigkeit logistisch versorgt werden. Auch wenn immer multinationale Lösungen angestrebt werden, ist und bleibt Logistik in der NATO unverändert eine nationale Aufgabe und in nationaler Verantwortung.

Die Folgeversorgung für Einsätze der Bundeswehr wird im Schwerpunkt aus dem LogSysBw heraus und durch dieses sichergestellt. Dabei bedarf es eines leistungsorientierten, bundeswehrgemeinsamen Wirkverbundes. Das Zusammenwirken im logistischen Wirkverbund wird durch das LogKdoBw grundsätzlich dimensionsübergreifend koordiniert und einsatzbezogen im Zusammenwirken mit allen Beteiligten unter Integration multinationaler Lösungen geplant. Entscheidend ist dabei der Aufbau und die Aufrechterhaltung einer kontinuierlichen Folgeversorgung aus der Basisinland. Die Versorgungs- und Leistungswege im Inland und im Einsatzgebiet werden dabei nach dem Prinzip einer belastbaren und durchgängigen Kette verknüpft, die unter Einbeziehung militärischer und ziviler Einrichtungen sowie Leistungserbringern und durch Nutzung verfügbarer, zweckmäßiger Verkehrsinfrastruktur die logistische Basis Inland und das logistische Netzwerk im Einsatzgebiet (LogNw i.E.) funktional verbinden.

Die mobLogTr BasisLog betreiben dabei das LogNw i.E. und stellen den Anschluss an die Einsatzlogistik mit einem Verbund aus verlegefähigen, redundanten, modularen und adaptiven logistischen Knoten im Sinne von Übergabepunkten logistischer Leistungen sicher.

Quelle: Eigene Darstellung

Entlang der verteidigungspolitischen Grundlagen und den begrenzten Umfängen von Streitkräften erhält die multinationale Einbindung auch in der Logistik eine stetig wachsende Bedeutung. Die MN Abstimmung der logistischen Leistungen ist unabdingbar, um Synergien zu erschließen und die Nutzung bzw. Auslastung der Versorgungswege zu koordinieren.

Ein greifbares und bereits in naher Zukunft wirksam werdendes Beispiel stellt diesbezüglich die VJTF (L) 2023 dar. Mit den truppenstellenden Rahmennationen Deutschland, Niederlande und Norwegen sowie weiteren Nationen ergibt sich auch für die VJTF (L) 2023 eine starke multinationale Durchmischung. Dies hat eine Multinationalisierung bis auf Einheitsebene zur Folge. Bereits die Ausplanung der logistischen Versorgung der Heeresbrigade VJTF (L) 2019 hat gezeigt, dass eine umfassende Multinationalisierung einerseits viele Chancen eröffnet, andererseits zu einem deutlichen Anstieg an Koordinierungsaufwand und Komplexität führt. Diese Komplexität kommt besonders durch die multiple nationale logistische Befehlsgebung zur Unterstützung der MN Einheiten der Heeresbrigade im Rahmen der Folgeversorgung zum Ausdruck. Die Auswirkungen und Anforderungen an den Leiter der Generalstabsabteilung Logistik (G4) der Heeresbrigade zur Erstellung eines transparenten logistischen Lagebilds für den Brigadekommandeur in Abstimmung mit einer Vielzahl von nationalen Unterstützungselementen (National Support Elements (NSE)) sind enorm und mit rein nationalen Mitteln nicht zu gewährleisten. Zur Realisierung eines gesamtheitlichen Lagebilds in der Einsatzlogistik der Heeresbrigade mit dem Ziel, die logistischen Bedarfe der multinationalen Einsatzkräfte unter den bestehenden, gegebenenfalls auch wechselnden operativen und taktischen Rahmenbedingungen wirksam zu decken, wurde für 2019 auf Ebene der Heeresbrigade VJTF durch das Heer ein multinationales logistisches Steuerungselement in Form des multinationalen Logistic Operations Centre (MN LogOC) etabliert. Dieses Element untersteht der fachlichen Führung des deutschen G4 der Brigade. Die Versorgung der zu unterstützenden MN Verbände und Einheiten der VJTF(L) Brig soll durch das MN LogOC unter Berücksichtigung der Vorgaben des G4 der Brigade und aller an der VJTF(L) beteiligten Nationen koordiniert werden. Somit stellt sie das Bindeglied zwischen MN Truppenteilen, der Einsatzlogistik sowie den jeweiligen NSE dar, ohne die jeweiligen nationalen logistischen Verfahren zu ersetzen.

In Vorbereitung auf den NRF Zyklus 2022-2024 wurde der Bedarf für ein weiteres multinationales logistisches Steuerungselement oberhalb der Ebene Einsatzlogistik erkannt, um die Versorgungs- und Leistungswege sowie Informations- und Kommunikationsbeziehungen multinational so frühzeitig wie möglich, d.h. bereits auf der Ebene der NSE, zu harmonisieren und Ressourcen zu bündeln und wo immer möglich effektiver einzusetzen. Im Verständnis der Funktion Deutschlands als Rahmennation (Framework Nation(FN)) hat das LogKdoBw die Idee einer multinationalen Logistic Fusion Cell (MN LogFusionCell) entwickelt. Dieses Element dient der Harmonisierung der einzelnen, in jeweiliger nationaler Verantwortung liegenden, Versorgungs- und Leistungswege, der Folgeversorgung sowie der Informations- und Kommunikationsbeziehungen, um deren Visibilität zwischen den NSE und der Heeresbrigaden zu erhöhen.

In der Verantwortung als Rahmennation ist die MN LogFusionCell unter deutscher Führung ein logistisches Koordinierungselement, um ausgewählte logistische Fähigkeiten der multiplen NSE in die logistische Leistungserbringung im Rahmen der Folgeversorgung schnell, transparent und zielgerichtet zu koordinieren und zu harmonisieren.

Die Gesamtverantwortung, mit der multinationalen operativen Führungsebene im Einsatzgebiet Verbindung zu halten, verbleibt davon unberührt bei der jeweiligen nationalen logistischen Führung. Für Deutschland trägt diese Rolle der J4 des DEU EinsKtgt. In dessen Verantwortung bleibt die Berücksichtigung nationaler logistischer Belange im multinationalen Führungs- und Entscheidungsprozess im Einsatz. Damit übernimmt die MN LogFusionCell Koordinierungsaufgaben und kann nach Erreichen der vollen Einsatzbereitschaft des JLSG HQ in diesem Bereich unterstützen. Im weiteren Planungsverlauf zur Etablierung der MN LogFusionCell ist diese mit der NATO, insbesondere mit dem zuständigen JLSG Hauptquartier (HQ) eng abzustimmen, um Redundanzen in den Aufgabenbereichen und den Personalbedarfen zu vermeiden.

Das Beispiel „Etablierung einer MN LogFusionCell“ zeigt jedoch nur einen kleinen Ausschnitt der Arbeiten des LogKdoBw zur Intensivierung der Einbindung MN Kapazitäten und Fähigkeiten. Einen weiterführenden Einblick in die Aktivitäten LogKdoBw zur Weiterentwicklung der MN Zusammenarbeit in der Logistik können Sie an anderer Stelle dieses Sonderheftes erhalten.

Fazit und Ausblick

Mit der konsequenten Ausrichtung der deutschen Streitkräfte am Fähigkeitsprofil der Bundeswehr und entlang der vorgegebenen Rahmenbedingungen der „Eckpunkte für die Bundeswehr der Zukunft“ begegnet das LogKdoBw den aufgezeigten Herausforderungen in allen Phasen von dimensionsübergreifenden Operationen der Streitkräfte der Bundeswehr.

Im Verantwortungsbereich LogKdoBw, einschließlich des LogZBw, der Logistikschule der Bundeswehr, des Zentrums für Kraftfahrwesen der Bundeswehr und den mobLogTr BasisLog arbeiten wir gemeinsam mit unseren multinationalen Partnern mit Nachdruck daran, das Logistische System der Bundeswehr robust, agil, flexibel, multinational und zukunftsorientiert auszugestalten, um jederzeit einen wesentlichen Beitrag für eine hohe Einsatzbereitschaft der Bundeswehr im gesamten Aufgabenspektrum leisten zu können.

Das LogKdoBw ist als das Fähigkeitskommando oder im Verständnis der NATO als Functional Command der Bundeswehr für Logistik in seiner jetzigen Form und Zusammensetzung

Autor: Autorenteam LogKdoBw Abt Eins/ Abt Plg

Als Mitglied im blauen Bund e.V. müssen Sie sich hierfür einloggen.

Sollte ihnen der persönliche Zugang nicht mehr bekannt sein, so wenden Sie sich bitte an den webmaster@blauer-bund.de.

Rheinmetall ist von der Bundeswehr an weiteren Standorten mit der Betreuung, Wartung und Instand-haltung von Transporthubschraubern des Typs Sikorsky CH-53G beauftragt worden. Seit März 2022 unterstützt das Unternehmen die Luftwaffe an den Standorten Laupheim sowie Holzdorf-Schönewalde mit der Durchführung von Flugdienstinspektionen sowie dem Betrieb von insgesamt drei Instandhaltungs-Docks für Teilphasen beim Hubschraubergeschwader 64. Der Vertrag mit der Rheinmetall Aviation Services GmbH läuft in zwei Losen zunächst über drei Jahre. Der Auftragswert liegt im niedrigen zweistelligen MioEUR-Bereich.

Bereits im November 2020 war Rheinmetall mit der Wartung von CH-53G-Maschinen beauftragt worden. Planmäßig hatte das Unternehmen – den Wartungsbetrieb im März 2021 am Standort Diepholz aufgenommen.

Das Hubschraubergeschwader 64 ist in Laupheim stationiert und betreibt dort sowie in seiner Lufttransportgruppe am weiteren Standort Holzdorf-Schönewalde insgesamt 66 Hubschrauber CH-53G – ein Luftfahrzeugmuster, das sich bei der Bundeswehr seit 1972 in Nutzung befindet.

Die Leistungserbringung erfolgt in allen Fällen eingebunden in die Strukturen des Hubschraubergeschwaders 64.

Der integrierte Technologiekonzern aus Düsseldorf konnte sich in einer Ausschreibung durchsetzen und wird die Instandsetzungsmaßnahmen an den Bundeswehr-Hubschraubern an den Standorten Laupheim sowie Holzdorf-Schönewalde mit seiner Gesellschaft Rheinmetall Aviation Services GmbH (RAS) durchführen.

Die in Bremen ansässige Rheinmetall Aviation Services GmbH wurde Anfang 2019 für die strategische Kooperation mit Sikorsky im Beschaffungsvorhaben Schwerer Transporthubschrauber (STH) mit der Absicht gegründet, in diesem Programm die Arbeitsanteile Wartung, Instandhaltung, Training sowie Dokumentation zu übernehmen. Rheinmetall und Sikorsky arbeiten bereits seit 2009 intensiv im Rahmen verschiedener Beschaffungsvorhaben zusammen. Die im Rahmen dieser Partnerschaft erworbenen Kompetenzen werden schon seit Anfang 2021 gewinnbringend für die Bundeswehr am Luftwaffenstandort in Diepholz eingebracht, wo die Rheinmetall Aviation Services GmbH die Luftwaffe mit zwei Hauptphasendocks unterstützt. Mit dem Gewinn der weiteren Ausschreibung unterstützt Rheinmetall die Luftwaffe nun an allen Standorten, an denen die CH-53G von der Luftwaffe betrieben wird. Durch die schon jetzt etablierte Vor-Ort-Präsenz an den Standorten kann die Bundeswehr mittelfristig enorm von dieser Partnerschaft profitieren.

Quelle: Rheinmetall AG